Mary Pratt immortalise les petits détails de la vie domestique, voyant de l’érotisme, de la violence et de la mortalité dans le matériel brut que sont les banalités du quotidien comme un repas de famille. Le sujet ultime de son œuvre emblématique est toutefois la femme qui surmonte et résiste aux rôles que lui attribue la société — fille, amante, épouse et mère. Tout un monde émerge du pinceau virtuose de Pratt, dont les toiles réalistes, à la composition strictement délimitée, calmes en apparence, souvent d’une grande beauté, exhalent toujours un je-ne-sais-quoi de désagréable, et où des occasions telles que l’heure du repas ou le rituel des fêtes semblent évoquer une sorte de sacrifice.

Une icône féministe réticente

À partir du milieu des années 1970, lorsque la deuxième vague du mouvement féministe nord-américain atteint le sommet de sa popularité et de son influence, Mary Pratt est citée en exemple. Comme le note Sandra Gwyn, « des reproductions des travaux de Pratt ont commencé à apparaître dans des trousses d’étude assemblées pour les nouveaux programmes d’études féministes dans les universités et les collèges. »

Pratt est ambivalente à l’égard de cette association. En 1975, elle déclare : « J’ai des sentiments assez forts à l’égard du mouvement des femmes, sans vraiment en faire partie. » La même année, pour sa première grande exposition de groupe, Some Canadian Women Artists (Quelques femmes artistes canadiennes), au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, Pratt semble se défendre d’une lecture politique de son œuvre dans une réflexion sur sa démarche artistique : « Je ne fais que copier ce vernis superficiel parce que j’aime son aspect. »

Pratt est peut-être timide, d’autant qu’elle n’a jamais officiellement admis chercher à exprimer de commentaire social par son art, mais il est impossible de le considérer sans y voir une réflexion approfondie sur la vie domestique : du brouhaha quotidien des repas, de la lessive, du ménage et des soins aux enfants, à la myriade de détails évoquant les constructions sociales de la famille et du foyer liées au genre. Les femmes artistes d’autrefois, notamment la peintre française Berthe Morisot (1841-1895), ont jeté leur dévolu sur la vie domestique en guise de sujet pour leurs œuvres, tout comme Pratt, qui le fait cependant à une époque où les artistes féminines et le travail des femmes étaient de plus en plus discutés et politisés. Dans un tel contexte, l’artiste ressent néanmoins le besoin de minimiser le contenu intellectuel de son travail.

Pourtant, le « vernis superficiel » du monde de Pratt révèle une profondeur indéniable. Son insistance et sa lutte pour assumer les rôles multiples d’épouse, de mère, de femme au foyer et d’artiste sont évocatrices pour les femmes de sa génération. En 1963, l’écrivaine américaine Betty Friedan fait paraître The Feminine Mystique, un texte marquant de la deuxième vague du féminisme, qui remet en question les voies royales par lesquelles la société attend des femmes qu’elles trouvent épanouissement et bonheur. À l’époque, de nombreuses femmes veulent décloisonner les rôles qui leur sont attribués et Pratt se fait l’écho de ce sentiment lorsqu’elle déclare à un journal, en se souvenant de la conviction ressentie des décennies plus tôt : « J’ai l’intention d’avoir des enfants et de mettre de la nourriture sur la table, et j’ai l’intention de faire le repassage, mais je vais avoir le temps de peindre. »

En 1976, dans un texte du catalogue de sa première exposition solo à Toronto, Mary Pratt est qualifiée par Robert Fulford de « poète visuelle de la cuisine ». Après quoi Tom Smart critique cette expression comme étant « désobligeante, condescendante et simpliste », tout en reconnaissant qu’elle constitue un ressort utile aux commissaires et aux critiques qui peuvent y rattacher leurs interprétations. Sans compter que cette expression a, pour ainsi dire, renforcé la réputation croissante de Pratt. Ces mots sont néanmoins malheureux, car ils laissent entendre que ses préoccupations ne sont ni intellectuelles ni importantes. Pratt elle-même n’échappe jamais complètement à cette façon de penser, revenant souvent à sa prise de position frileuse dans les déclarations du catalogue du Musée des beaux-arts du Canada de 1975.

Dans les faits, Pratt est loin d’être une ménagère née. « J’avais beaucoup de mal à m’adapter à la vie domestique », déclare-t-elle à une intervieweuse. « Ma mère ne nous a pas appris l’art du ménage, c’était une ménagère très peu enthousiaste. » En déménageant à Salmonier, avec quatre jeunes enfants et un mari dont elle doit s’occuper, Pratt n’a d’autre choix que de s’atteler à la tâche et d’en venir à maîtriser cet « art de la vie domestique. » C’est ce qu’on attend d’elle et ce qu’elle attend aussi d’elle-même. Mais la « difficulté » qu’elle éprouve pour ce genre de tâche contribue peut-être à la perspective nette et détachée qu’elle adopte dans des tableaux tels que Salmon on Saran (Saumon sur Saran), 1974, et Supper Table (Table du souper), 1969.

Près de quarante ans après la déclaration de Fulford, Sarah Milroy rend visite à Mary Pratt chez elle à St. John’s et écrit quelque chose de similaire : « C’est la vue depuis le comptoir de la cuisine qu’elle rend vivante. Les gants en caoutchouc se trouvent juste au-delà du cadre de l’image. » La différence entre la réception des deux commentaires est ici, bien sûr, le temps : le constat de Milroy intervient dans le contexte de la célébrité tardive de Pratt. L’artiste est encensée par certaines femmes critiques et commissaires qui voient dans son œuvre une représentation de la féminité et de la maternité reflétant, sinon toujours leurs propres expériences, du moins celles de leurs mères et grands-mères.

L’œuvre de Mary Pratt en vient à être considérée comme influente pour la teneur de son sujet. Comme l’écrit Mireille Eagan, « l’art de Pratt est régulièrement associé au mouvement féministe qui opère sous l’égide de la politique plutôt que de l’esthétique ». Dans les années 1970, Pratt est considérée comme une femme qui réussit dans un monde d’hommes, en surmontant les défis de mener une carrière tout en élevant une famille. Paradoxalement, ses sujets sont considérés comme exemplaires de l’oppression des femmes : le ménage, la lessive, le partage déséquilibré des tâches domestiques. La vidéo de Martha Rosler (née en 1943), The Semiotics of the Kitchen, 1975, par exemple, adopte une position plus ouvertement critique à l’égard de la cuisine en tant que lieu genré de confinement pour les femmes. Objet de la description de Fulford, « poète visuelle de la cuisine », seulement un an après la vidéo de Rosler, Pratt en est alors à une expression plus personnelle dans son art — sa cuisine, la nourriture destinée à sa famille, ses cadeaux de mariage, sa confiture, etc. Rosler traite de la cuisine à la manière de l’anthropologue, alors que Pratt s’y implique, la rendant cœur du foyer. Là où Rosler remet en question les rôles attribués aux genres, Pratt, elle, les vit, même si c’est de manière inconfortable.

Dans les critiques plus récentes consacrées à l’art de Pratt, ses scènes de cuisine deviennent des lieux de résistance. Si le sous-texte politique de ses œuvres est en grande partie privé, ou discret, Pratt n’hésite pas à souligner la difficulté imposée par l’exercice d’équilibriste que constitue la gestion d’une carrière artistique et d’un foyer, sans compter qu’il s’agit d’une cause de tension dans son mariage. « Une guerre terrible se jouait dans ma tête », confie-t-elle à Sandra Gwyn. Comme l’écrit Catharine Mastin, « [Pratt] allait faire de la maison familiale et de la cuisine de Salmonier non pas un lieu silencieux d’oppression, mais un lieu actif d’où faire entendre la voix de la différence fondée sur le genre. »

L’univers des sens

Bien qu’elle ait la réputation d’être « douce et charmante et pleine de sollicitude maternelle », Mary Pratt peint des tableaux qui mettent au premier plan la chair, le sexe et la mort, comme dans les toiles Service Station (Station-service), 1978, The Bed (Le lit), 1968, et Eggs in an Egg Crate (Œufs dans une boîte d’œufs), 1975. Comme Pratt le répète pendant des décennies lors d’entrevues ou de conférences publiques : « À moins que quelque chose ne me donne une sorte de charge érotique, je ne suis pas intéressée. L’érotisme et la sensualité d’abord — et je n’en rajoute pas, c’est la vérité! — sans quoi le sujet ne semble pas valoir la peine de s’en préoccuper. »

Le terme « érotique » en est un très subjectif, évoquant ce qui déclenche l’excitation et le désir. Chez Pratt, il implique une réaction viscérale au jeu de lumière sur les objets du quotidien qui, dans ses peintures, « scintillent et frémissent, mûrs et prêts à être savourés ». Dans son art, la lumière est littéralement révélatrice; sous son pinceau, elle est transformatrice. « Dès que j’ai eu cette réaction instinctive, raconte-t-elle, j’ai su que, pour moi, le sujet devait être quelque chose de sensuel, quelque chose d’érotique. Ça ne servait à rien d’intellectualiser. »

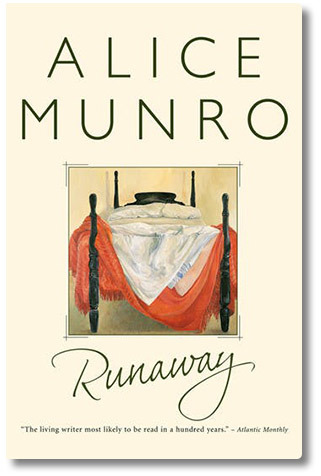

Se souvenant d’auteures de nouvelles comme Alice Munro (née en 1931), dont le livre Runaway présente en page couverture l’œuvre de Pratt Le lit, 1968, et Mary Flannery O’Connor (1925-1964), Pratt décrit ses peintures comme des « épiphanies » à plusieurs reprises — soit une révélation soudaine avec des connotations à la fois bibliques et sexuelles. « C’est difficile d’en parler », déclare Pratt, « mais je ressens cette charge érotique par le sens de la vue. Je pense que le monde vient à moi par mes sens, ce qui explique que je reçoive cette charge. Le monde ne vient pas à moi par mes yeux précisément; il vient à moi par chacune des parties de mon être, une perspective que je suis très chanceuse d’avoir. Je n’ai pas besoin de chercher — je ne cherche pas. Le monde vient à moi tout simplement; il m’assaille. »

Pratt traite avec aisance du potentiel érotique de la lumière traversant le verre, se posant sur les écailles scintillantes d’un poisson ou sur la chair crue de la viande. Dans ses œuvres sont représentés des fruits, entiers ou coupés, des œufs, intacts ou fêlés, et plus encore : le quotidien se jouant comme une parade apparemment sans fin de plaisirs sensuels. Bien que la majorité des toiles de Pratt appartiennent au genre de la nature morte — qui, pendant des siècles, en Occident, figure des objets animés et inanimés suivant des degrés bien variables de sensualité—, il est remarquable qu’elles aient été réalisées par une femme, à une époque où l’abstraction est dans l’air du temps et où les scènes de vie domestique aussi détaillées sont plutôt rares. Ce phénomène confère à l’œuvre de Pratt une intimité propre et unique, qui renforce sans doute son érotisme.

Figure de femme, regard de femme

Avec ses portraits de Donna, Pratt se plonge dans la peinture de figures. Ce sujet en est un tendu pour elle. Jusqu’alors, Pratt l’évite soigneusement expliquant : « Vous devriez ressentir une certaine réaction érotique à ce que vous peignez, peu importe ce que c’est, mais je n’ai pas de réaction érotique envers les femmes. Je ne voulais pas leur demander de se déshabiller, ça me semblait terriblement invasif. » Toutefois, Pratt commence à peindre des femmes parce que son mari Christopher Pratt (né en 1935) lui donne une série de diapositives où figure Donna Meaney plusieurs années auparavant. Il allait jeter ces diapositives, lorsqu’il a pensé que Mary y trouverait peut-être quelque chose, et c’est bien ce qui est arrivé.

Christopher et Donna nouent une relation à caractère sexuel qui, bien qu’elle n’ait jamais été explicitement reconnue par Mary, influence certainement sa décision de peindre des figures. Ce contexte confère à la série d’œuvres une tension émotionnelle palpable. Une anecdote en témoigne : parmi les diapositives de Meaney, une composition présente la jeune femme assise dans une chaise en osier, et semble à Mary « trop parfaite pour être jetée. » L’œuvre qui en résulte est très formelle, les lignes du corps contrastant avec les courbes de la chaise en osier. Donna regarde directement la caméra, d’un regard franc quoiqu’impassible. En 1978, ce tableau fait la couverture du magazine Saturday Night et certains lecteurs le perçoivent comme étant pornographique. « Toutes sortes de gens ont mis un terme à leur abonnement parce que c’était une image obscène », se souvient Pratt. « En fait, [Donna] portait un maillot de bain rouge. J’ai pensé que [mon intérêt pour ce sujet] était un cas isolé. »

Ça ne l’était pas : Mary peint par la suite de nombreux tableaux de Donna Meaney, certains à partir de diapositives prises par Christopher, y compris des clichés saisis à la suggestion de Mary, ainsi que ses propres compositions. Les toiles inspirées des photographies de Christopher, telle que This Is Donna (Voici Donna), 1987, sont chargées d’une émotivité inéluctable et complexe — exhibée comme un objet à travers les yeux de Christopher, Meaney révèle en même temps sa subjectivité conflictuelle.

Les peintures de Donna fondées sur les photos de Mary reflètent davantage l’individualité du sujet. Par contre, celles résultant des photos de Christopher sont formelles et mises en scène, avec un éclairage ambigu ou dramatique posé sur le modèle qui emprunte une posture rigide et affiche un regard énigmatique. Les œuvres inspirées des photos de Mary, elles, sont sans prétention et s’affirment comme simple présence. Donna with Powder Puff (Donna avec une houppe à poudrer), 1986, par exemple, montre Meaney nue appliquant de la poudre sur son ventre, apparemment inconsciente d’être photographiée. Dans Cold Cream (Cold cream), 1983, Meaney, vêtue d’un peignoir en tissu éponge, regarde directement le spectateur comme dans un miroir, ses cheveux enveloppés dans une serviette rouge, son visage enduit de cold cream.

Si les peintures de Meaney issues des diapositives de Christopher retiennent davantage l’attention de la critique, celles que Mary élabore à partir de ses propres photos sont tout aussi importantes et révélatrices. La peinture de figure n’est pas délibérément au centre de l’œuvre de Pratt, comme elle l’est pour ses quasi-contemporaines Alice Neel (1900-1984), Sylvia Sleigh (1916-2010) ou Marion Wagschal (née en 1943), mais avec les peintures de Donna, le genre est devenu, même si de manière indirecte, une dimension clé de sa pratique.

Un sentiment d’appartenance

Malgré sa reconnaissance croissante à Terre-Neuve, Pratt y expérimente d’abord l’isolement. « J’avais l’impression d’être oubliée », dit-elle en parlant de son départ du Nouveau-Brunswick en 1956. « J’avais l’impression d’être coupée de mon enfance et de tout ce que j’avais connu. » Mais c’est là, dans l’isolement de sa maison de Salmonier, qu’elle devient une artiste. « C’est une société brusque, dramatique, toute en clair-obscur », se souvient-elle dans une conversation avec Sandra Gwyn. « Vous êtes plus riche, plus pauvre, follement heureux, ou vraiment déprimé. L’approche douce et romantique de Goodridge Roberts (1904-1974), qui me venait naturellement au début, n’est pas du tout appropriée à ce lieu. »

Des décennies plus tard, dans le discours qu’elle adresse à une cohorte de finissants, Pratt se remémore : « la première image de Terre-Neuve que j’ai vue était une minuscule gravure sans couleur représentant des hangars à poissons perchés au-dessus des rochers et des vagues de l’Atlantique Nord. C’était une représentation morne d’une vie aride. Lorsque je suis arrivée ici en 1955, j’ai découvert une société qui s’est créée une culture dynamique. Une culture de survivance qui nous fait avancer. » Son utilisation du « nous » montre à quel point elle en est venue à s’identifier à son foyer d’adoption.

Mary Pratt n’est pas une peintre du paysage de Terre-Neuve, ou encore de l’idée qu’on pouvait s’en faire, comme son collègue et mari Christopher Pratt. Il n’en demeure pas moins que certains aspects de Terre-Neuve — son isolement, son climat souvent rude, son dénuement relatif par rapport au Nouveau-Brunswick natal de Pratt — imprègnent son œuvre. L’accent porté sur l’intérieur domestique, sur les denrées alimentaires qui proviennent de la terre — le saumon, l’orignal, le gibier à plume, la truite et plus encore — précise le rôle de Terre-Neuve dans sa peinture, qui en est le contexte, non le sujet. L’orignal dans Service Station (Station-service), 1978, et Dick Marrie’s Moose (L’orignal de Dick Marrie), 1973, est un sujet rencontré dans son environnement immédiat, tout comme le saumon dans Another Province of Canada (Une autre province du Canada), 1978.

Pratt soutient également qu’elle n’aurait jamais pu peindre comme elle le fait si elle s’était trouvée autre part. Terre-Neuve est un endroit qui la nourrit : « Terre-Neuve m’a beaucoup donné — l’un de ses fils les plus illustres pour mari, une tradition familiale dans les affaires et dans les arts que mes enfants peuvent envisager, et une société généreuse me permettant de satisfaire une ambition développée il y a des années au Nouveau-Brunswick. Quelle chance d’avoir atterri ici, en rêvant et sans le savoir. »

Lors d’une autre allocution devant un groupe d’étudiants, Pratt rappelle que dans un monde de nouvelles technologies et de possibilités infinies, « nous ne devons pas en venir à ne plus voir Terre-Neuve en elle-même. » Elle ne l’a jamais perdue de vue, comme le note Mireille Eagan : « Pratt ne parle pas seulement d’un lieu — Terre-Neuve — elle parle aussi de l’expérience vécue, ancrée dans un endroit précis. Ce qu’elle décrit est un milieu richement composé, qui regorge d’histoires et de souvenirs, aussi vastes que profonds. » L’œuvre de Pratt est donc intimement attachée au lieu, à l’expérience vécue au fil du temps.

L’historienne de l’art Catharine Mastin considère que le sentiment d’appartenance de Pratt est lié à une compréhension généralisée des normes de genre et des attentes sociétales qui font partie du monde dont elle a hérité. Mastin écrit : « Elle ne choisit pas Salmonier. Cela est plutôt choisi pour elle, en fonction des normes de genre prévalant dans le mariage. » Néanmoins, comme ses œuvres le démontrent les unes après les autres, Mary Pratt en est venue à choisir Terre-Neuve.

Réalisme, de l’Atlantique ou non

Le réalisme de l’Atlantique est une expression quelque peu ambiguë, qui s’applique le plus souvent à Alex Colville (1920-2013) et à certains de ses élèves, en général Tom Forrestall (né en 1936) ainsi que Christopher et Mary Pratt. Dans les années 1950, Colville est comparé à des peintres tels qu’Edward Hopper (1882-1967) et Andrew Wyeth (1917-2009), mais surtout identifié au réalisme magique de l’école de New-York, auquel appartenait Paul Cadmus (1904-1999) et George Tooker (1920-2011). Cette comparaison semble juste en raison du contenu symbolique de l’œuvre de Colville et de ses qualités surréalistes, comme en témoignent des œuvres telles que Nude and Dummy (Nu et mannequin), 1950, ou Horse and Train (Cheval et train), 1954. Cependant, Colville n’a jamais fait partie intégrante d’une école ou d’un mouvement.

De même, Mary Pratt aime faire bande à part. Elle est sans aucun doute une peintre réaliste, en ce sens qu’elle s’efforce de peindre des objets de manière à ce qu’ils soient immédiatement reconnaissables, mais elle n’a jamais prétendu faire partie d’un groupe de soi-disant réalistes autoproclamés. Tom Smart considère que Pratt fait partie des traditions du photoréalisme ou du nouveau réalisme, qui émergent aux États-Unis à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ce groupe de peintres, notamment Chuck Close (né en 1940), Philip Pearlstein (né en 1924), Malcolm Morley (1931-2018), Robert Bechtle (né en 1932) et d’autres, montre le monde dans ses moindres détails, en une vision souvent tributaire de la culture commerciale et de la large diffusion de l’image photographique. Comme l’écrit Tom Smart, « pour les nouveaux réalistes et pour Mary Pratt, […] une œuvre d’art révèle une perception du monde. »

Par conséquent, le réalisme doit être considéré comme une approche et non comme une école. Comme le souligne Mireille Eagan, « Pratt elle-même ne s’associe guère, voire pas du tout, à une école, une étiquette ou une catégorie — avec raison d’ailleurs. Ses œuvres n’ont rien à voir avec une attitude politique ni ne visent à compliquer ce qui est vu. Les complications viennent plus tard. »

Le réalisme de Pratt, qu’il soit de l’Atlantique ou non, ne change jamais. À partir du moment où son style arrive à maturité, l’artiste travaille à partir de photographies avec constance, s’efforçant de rendre la façon dont l’appareil photo enregistre le monde, et la façon dont cet outil capte les moments qui la fascinent. Son succès commercial, cependant, et son insistance à dépeindre son environnement immédiat semblent avoir conduit de nombreux critiques et commissaires à juger que son art manque de substance. En dépit du fait que son œuvre soit conservée dans la plupart des collections publiques au pays, Pratt garde toujours l’impression d’être traitée comme une artiste de second ordre. Lors de l’inauguration de son exposition itinérante The Substance of Light (L’art de Mary Pratt : la substance de la lumière), Pratt déclare à un public de Fredericton qu’en étant réaliste, elle est en marge « du courant principal de l’art contemporain ». Elle mentionne également que si elle a une grande confiance en ses capacités de peintre, elle ne fait guère confiance au monde de l’art, où elle s’est « toujours sentie très précaire et exclue ».

Réception critique — et révision

Bien que l’œuvre de Mary Pratt rencontre le succès commercial et la reconnaissance publique, elle n’est jamais pleinement acceptée par les critiques et les commissaires qui constituent le principal réseau du monde de l’art. Comme le remarque l’auteur d’un article du Globe and Mail publié en 2013, lors de l’inauguration à St. John’s de la rétrospective Mary Pratt, l’artiste et les institutions organisatrices espèrent que cette exposition se rende dans les plus vastes musées au Canada : le Musée des beaux-arts de l’Ontario (MBAO), à Toronto, et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), à Ottawa — deux institutions qui avaient organisé des rétrospectives de l’œuvre de Christopher Pratt par le passé. En 2013 toutefois, le MBAO et le MBAC déclinent toutes deux l’offre d’accueillir la rétrospective. « Je suppose qu’ils n’aiment pas mon travail », déclare Pratt au Globe and Mail la même année. « Cela me bouleverse. Parce que le travail de Christopher est toujours exposé dans ces endroits où je n’arrive juste pas à entrer. De toute évidence, je ne leur ai pas montré ce qu’il fallait. »

La résistance de la critique face au travail de Mary Pratt, qui provient peut-être, du moins en partie, de sa caractérisation par Robert Fulford la définissant comme une « poète visuelle de la cuisine » dans les années 1970, s’épuise lentement. Comme le fait remarquer Catharine Mastin en parlant de la rétrospective Mary Pratt dans les pages du magazine du Musée des beaux-arts du Canada, « nous commençons seulement à comprendre qui elle est. Sa voix parle de voir et de vivre l’expérience d’être seule dans une communauté isolée, en tant qu’unique femme artiste dans les environs, et de travailler aux côtés d’un artiste beaucoup plus connu alors : son mari, Christopher Pratt. Elle a fait de ces conditions de vie une entreprise économique et je pense que l’histoire racontée par cette exposition est vraiment forte. »

Le réalisme de Pratt est anecdotique, en ce sens qu’il représente les moments quotidiens d’une vie qui, par le récit, prennent un poids symbolique. Son réalisme s’apparente à l’impulsion exprimée par le poète imagiste américain William Carlos Williams (1883-1963) dans « La brouette rouge » :

Tant de choses dépendent

d’une brouette rougelustrée par l’eau de

pluieà côté des poulets

blancs.

Pour Pratt, ce « tant de choses » est presque un sacrement, un sens de la grâce qu’elle transmet dans une représentation directe du quotidien. Elle ajoute : « Même pour imaginer un dieu, nous devons être nous-mêmes ouverts au plaisir ».

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements