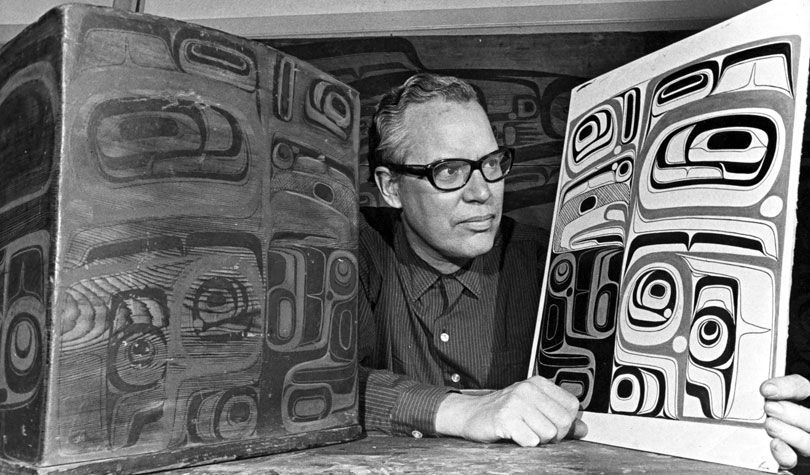

Iljuwas Bill Reid (1920-1998) fait partie du clan Raven-Wolf de la Nation haïda. Il est considéré comme l’un des plus importants artistes de la côte du Nord-Ouest du Canada, à la fin du vingtième siècle. Tout en travaillant comme communicateur pour la radio de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), le réseau anglophone de la Société Radio-Canada, il devient un orfèvre très en vue. Plus tard, il se met à la sculpture ainsi qu’à la création d’œuvres publiques de grande envergure tout en découvrant son héritage haïda à travers l’art de ses ancêtres. Dans sa carrière, qui s’échelonne sur cinquante ans, il est à la fois un faiseur et un penseur : il a créé plus d’un millier d’œuvres originales et rédigé une douzaine de textes exprimant sa vision et les enjeux culturels de son époque. Activiste communautaire, mentor et auteur, on se souvient de lui comme étant un artiste passionné et un défenseur de l’« objet bien fait n’ayant d’égal que la joie de le fabriquer ».

Introduction

J’ai rencontré Iljuwas Bill Reid pour la première fois à l’automne 1978, à l’occasion du premier rassemblement national d’artistes autochtones1 sur l’île Manitoulin auquel assistent de nombreux artistes consacrés et émergents2. Le deuxième rassemblement, que j’ai organisé avec Bob Boyer (1948-2004), a lieu l’année suivante à Regina. C’est à cette époque que j’ai eu l’idée de faire des entrevues avec des participants. Reid me permet gentiment de l’interviewer. Je suis à la fois jeune et nerveux. Au cours des vingt années qui suivent, jusqu’à son décès en 1998, nos chemins s’entrecroisent, mais toujours en présence d’autres personnes et je n’ai plus jamais eu l’occasion d’être seul avec lui. Ma première rencontre a été fortuite et a laissé une impression durable.

Comme nul autre, Bill Reid a subi le jugement d’autrui envers son identité autochtone. Le fait d’être et de devenir Haïda est capital dans son évolution. Sa carrière représente un cheminement, de ses origines en tant que « Bill Reid », à son travail artistique en tant que« Iljuwas », « Kihlguulins » et « Yalth-Sgwansang ». Alors qu’il participe à la complexe transformation politique et culturelle des personnes qu’il accepte comme son peuple, les Haïdas, il loge à un croisement, au sein d’une zone de contact conflictuelle. L’évolution et la réception de sa pratique artistique reflètent les conditions de cet enchevêtrement culturel3.

Origines

Bill Reid voit le jour le 12 janvier 1920 à Victoria en Colombie-Britannique. Son père, William Reid (1884-1943), est alors hôtelier et gère une auberge à Hyder en Alaska4. Né dans la région de Détroit, au sein d’une famille aux racines écossaises et irlandaises, il quitte la maison à seize ans pour travailler sur les chemins de fer. Il est éventuellement naturalisé citoyen canadien et, alors qu’il gère un hôtel qui lui appartient à Smithers en Colombie-Britannique, il fait la connaissance de Sophie Gladstone (1895-1985), la future mère de ses enfants5. Celle-ci est née à Haida Gwaii et a grandi dans l’ombre oppressante de la Loi sur les Indiens, qui impose le retrait des enfants autochtones de leur communauté. À l’âge de dix ans, elle est forcée de quitter sa maison pour aller à l’Institut industriel Coqualeetza, un pensionnat indien dirigé par des méthodistes et situé près de Chilliwack en Colombie-Britannique6. Pendant qu’elle est pensionnaire, elle est forcée de parler anglais et d’acquérir des habiletés comme la couture afin d’être assimilée à la société canadienne.

En épousant William Reid, un homme non autochtone, Sophie Gladstone doit renoncer à son statut d’« Indienne ». Elle élève ses enfants dans un milieu exclusivement non haïda. Sa descendance n’apprend donc ni sa langue ni ses traditions culturelles.

Les répercussions de la colonisation et de son mandat d’éradiquer la culture autochtone ont des conséquences dévastatrices sur Sophie Gladstone. Plus tard, quand Reid apprend comment elle a été dépouillée de son identité haïda, il dit : « Ma mère a appris la grande leçon enseignée [aux] peuples autochtones de notre hémisphère pendant la première moitié de ce siècle, soit qu’il était en quelque sorte honteux et dégradant d’être, en termes blancs, un Indien, et [elle] n’a assurément vu aucune raison de transmettre à ses enfants une fierté par rapport à cette partie de leur héritage7 ». L’artiste consacre une grande part de sa vie et de son œuvre à renouer avec ses racines haïdas et à ramener honneur et fierté à sa mère et à son peuple.

Renouer avec ses racines signifie apprendre à connaître l’histoire culturelle haïda. Au dix-neuvième siècle, des maladies dévastatrices déciment plusieurs villages haïdas. Skidegate, où Sophie Gladstone passe son enfance, est l’une des communautés qui a survécu à l’hécatombe. Parmi les deux grands groupes sociaux de Haida Gwaii, Gladstone est née au sein de Kaadaas gaah Kiiguwaay, le clan Raven-Wolf de T’aanuu. Son père, Charles Gladstone (v.1877-1954), est le neveu du célèbre artisan sculpteur haïda Daxhiigang (Charles Edenshaw, 1839-1920)8. Sa mère, Suudahl (Josephine Ellsworth Gladstone), vient du village ancestral T’aanuu9. Comme il en vient à l’apprendre, Bill Reid appartient à quelque chose de bien plus grand que lui-même.

Au début du vingtième siècle, T’aanuu compte de nombreux mâts totémiques ayant été choisis pour la conservation et la vente à des musées. Un coup du sort veut qu’un mât recueilli par les ethnologues Marius Barbeau (1883-1969) et Charles Newcombe (1851-1924) soit remis au Musée royal de l’Ontario (MRO). Reid le voit au moment où il est en quête d’inspiration. Alors intitulé House 16: Strong House Pole (Maison 16 : mât de la solide maison), ce chef-d’œuvre est une porte d’entrée vers son identité familiale et un objet clé qui oriente sa compréhension de l’œuvre « gravée profondément ».

La jeunesse à Victoria et les liens avec le nord

Peu après la naissance de Bill Reid, sa mère retourne dans le nord pour être près de son mari. Pourtant, en 1921, après la naissance de leur cadette Peggy (plus tard connue sous le nom de Margaret Kennedy), mère et enfants rentrent à Victoria où ils demeurent jusqu’en 1926. À cette époque, Alice Carr, la sœur d’Emily Carr (1871-1945) enseigne la maternelle à Reid dans le futur atelier d’Emily.

En raison des exigences de son entreprise, William partage son temps entre Hyder, en Alaska, et Stewart, en Colombie-Britannique. De 1926 à 1932, la famille vit à Stewart, où William peut continuer d’exploiter un hôtel, loin de la prohibition américaine et des lois contre les jeux de hasard qui affectent les entreprises de l’autre côté de la rivière, à Hyder. Bill fréquente surtout l’école de cette localité. Ainsi, de six à onze ans, des enseignants américains lui enseignent le programme scolaire des États-Unis. En sixième année, il change d’école pour celle de Stewart.

En 1932, la Grande Dépression force William à cesser ses activités et à fermer son hôtel. Comprenant qu’elle doit maintenant faire vivre sa famille, Sophie revient à Victoria avec Bill, Peggy et leur plus jeune frère, Robert, né en 1928, où elle établit son propre magasin de vêtements10. Elle a vraisemblablement de l’affection pour cette ville, car celle-ci est fréquentée par de nombreux Haïdas et autres Autochtones depuis que la Compagnie de la Baie d’Hudson y a établi un poste de traite en 1849. Pour ces communautés, la ville est synonyme de débouchés économiques. À titre d’exemple, son grand-oncle Daxhiigang (Charles Edenshaw) se rend souvent à Victoria pour vendre ses œuvres d’art11. Peu après leur arrivée, le couple Reid se sépare et Bill ne revoit plus jamais son géniteur12. Même si le père et le fils n’ont jamais été particulièrement proches, les deux entretiennent tout de même une correspondance sporadique jusqu’à la mort de William Reid en 194313.

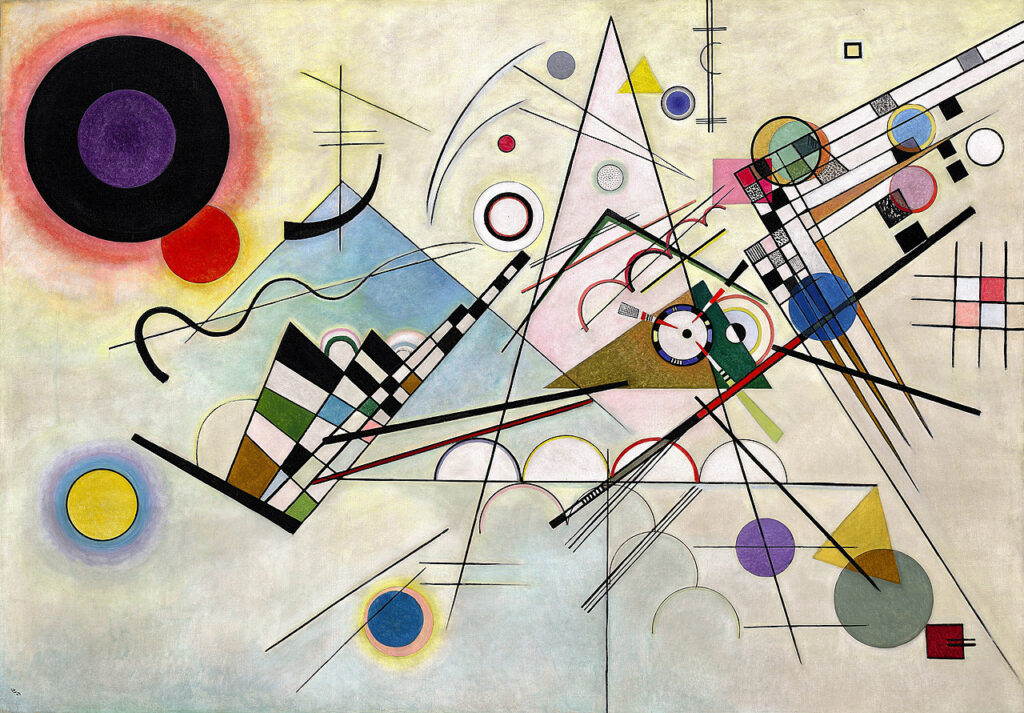

Reid fréquente l’école South Park où l’artiste canadien Jack Shadbolt (1909-1998) est son enseignant suppléant en art en huitième année. Il relate plus tard que Shadbolt lisait des poèmes et des histoires en classe et qu’il leur faisait « dessiner des Kandinsky14 ». Reid fréquente ensuite l’École secondaire de Victoria. À l’époque, le directeur, Ira Dilworth, enseigne la littérature anglaise et lance un programme d’incitation à la musique. Éditeur des écrits d’Emily Carr, il a aussi été directeur régional de la CBC de la côte Ouest, où son élève va plus tard travailler15.

L’enseignement public que reçoit Reid est à l’image des normes de l’époque qui privilégient un contenu non autochtone. Même si Reid sera plus tard connu comme un artiste haïda, il est important de se rappeler de l’étendue de ses sources d’inspiration. Il déclare plus tard : « Les aînés qui ont réalisé les grands chefs-d’œuvre du passé étaient, à leur époque, universels, et je crois qu’une approche de la forme artistique qui comporte autant de couches de significations que possèdent, à mon avis, les Haïdas, exige un développement similaire des sensibilités par rapport aux arts en général16 ». Pendant sa carrière, ses amis et ses collègues sont témoins de l’adoption de cette approche inclusive. Son éducation et le contexte culturel dans lequel il a grandi constituent un important fondement de sa pratique17.

Pendant l’année scolaire 1936-1937, Bill Reid s’inscrit dans un programme artistique général à l’Université de Victoria, mais il n’obtient pas son diplôme. Il déploie plutôt son talent naturel d’orateur et travaille bénévolement comme annonceur radio à CFCT à Victoria. Un an plus tard, il obtient un poste payé dans une station de Kelowna. Avec le temps, sa voix éloquente l’amène à travailler dans des stations commerciales en Ontario et au Québec avant qu’elle ne lui permette d’entrer à la CBC en 194818.

Au début de la vingtaine, Reid s’efforce de visiter sa maison ancestrale de Skidegate pour la première fois depuis sa petite enfance. Il éprouve l’envie d’établir un lien avec les membres de sa famille et, dans un sens, avec son identité autochtone. Il indique plus tard que, « en se tournant vers ses ancêtres, en se réappropriant son héritage, il était […] à la recherche d’une identité qu’il n’avait pas trouvée dans la société occidentale moderne19 ». À cette époque, la plupart des personnes d’ascendance autochtone ne peuvent accepter leur héritage culturel. Les gouvernements fédéral et provinciaux font tout pour éradiquer systématiquement le maintien des usages haïdas traditionnels. Malgré cela, la visite est prémonitoire. À Skidegate, Reid rencontre son grand-père maternel, Charles Gladstone, un orfèvre haïda traditionnel ayant appris son art de son oncle, l’artiste Daxhiigang. Pour la première fois, il a l’occasion de voir et de manipuler les outils de gravure personnels de son célèbre arrière-grand-oncle20.

Bill Reid y rencontre également Henry Moody (v.1871-1945) et Henry Young (v.1871-1968), deux historiens et sculpteurs septuagénaires qui défendent les traditions haïdas dans leur travail. Le second, en particulier, fait prendre conscience à Reid des « anciens mythes dont l’élément temporel se replie sur lui-même tout en s’enroulant dans le présent et en se projetant vers l’avenir21 ». En effet, les intuitions des Anciens s’appuient sur les récits ancestraux qui perdurent dans la culture à travers les histoires, les outils, les pratiques, les noms et les connaissances visuelles autochtones. Cette puissante idée détermine la vision de Reid en ce qui a trait au concept de temps. À l’opposé des Européens qui conçoivent le temps de manière linéaire et qui voient le passé comme perdu à jamais, les Haïdas comprennent le temps comme une condition cyclique où les voies peuvent être réactivées. Le passé est toujours présent et, à son tour, l’avenir y est toujours lié. Les connaissances visuelles des Haïdas, vues à travers les exemples de ces Anciens et de leurs œuvres, font germer chez Reid un sens des possibles et, éventuellement, de l’optimisme. Tout n’est pas perdu.

La radiodiffusion et la formation en orfèvrerie à Toronto

Maintenant dans la mi-vingtaine et encore indécis sur ses objectifs, Bill Reid accepte des emplois dans plusieurs stations de radio commerciales dans l’est du Canada et plus tard à Vancouver. Il intègre l’armée canadienne où il s’entraîne pendant un an22. À cette époque, en 1944, il épouse sa première femme, Mabel van Boyen. Le couple déménage à Toronto en 1948 quand Reid obtient un poste d’annonceur radio à la CBC, le réseau anglophone de la Société Radio-Canada. Pendant ce temps, l’artiste suit des cours d’orfèvrerie à la Ryerson Institute of Technology (aujourd’hui l’Université Ryerson). L’école est située près de son bureau à la CBC, il peut donc y suivre des cours le jour et continuer de faire de la radio le soir23.

Au même moment, Reid suit une formation européenne classique en fabrication de bijoux et en technique de travail des métaux. Il apprend également à expérimenter avec les formes en trois dimensions en travaillant un fil de fer avec des pinces . En dehors de ses cours, il est influencé par le mouvement américain de la joaillerie moderniste (actif de 1930 à 1960 environ), auquel il est exposé grâce à des magazines comme California Arts and Architecture et Craft Horizons24. Inspirés par le mouvement britannique Arts and Crafts, littéralement « arts et artisanats », les joailliers modernistes américains s’enorgueillissent de créer à la main des pièces généralement uniques. La biographe de l’artiste, Doris Shadbolt (1918-2003), écrit qu’à cette époque Reid « envisage un avenir comme orfèvre contemporain, à l’instar de Margaret [de Patta] » en créant des pièces uniques25.

Après avoir terminé sa formation, Reid travaille à la Platinum Art Company à Toronto. Plus tard dans sa vie, il décrit cela comme la seule « véritable formation » qu’il ait jamais reçue26. Travaillant pour des « Allemands inflexibles », il s’acquitte de tâches qu’il considère être « plutôt des trucs de pacotille pour un orfèvre accompli comme [lui-même] », pour ensuite voir son patron exigeant jeter son travail sur le tas de ferraille27. C’est une formation d’apprenti à l’européenne qui permet à l’artiste de « commencer à apprendre le métier d’orfèvre28 ».

La conception de bijoux devient la principale préoccupation de Bill Reid à cette époque. Il fabrique des pièces telles qu’une bague de style victorien pour sa mère ou encore des broches en argent de style moderne consacrées à la figure humaine de même qu’à des motifs marins et floraux. Il crée également des ensembles de bijoux géométriques avec des pierres fines. Peu de ces premières pièces d’orfèvrerie, provenant de ce que Martine J. Reid (née en 1945) appelle sa période « pré-haïda », ont été authentifiées avec une marque estampée ou une signature gravée29.

Dans ses temps libres, Reid étudie la gamme d’objets exposés au Musée royal de l’Ontario (MRO). Il est particulièrement attiré par le mât haïda gravé de la cage d’escalier principale qui, découvre-t-il, vient du village de sa grand-mère, T’aanuu. Même s’il ne comprend pas encore le langage visuel des Haïdas, sa formation terminée en orfèvrerie lui permet de commencer à expérimenter en fabriquant un bracelet de style haïda semblable à ceux qu’il se rappelle avoir vus aux poignets de sa tante maternelle lors de ses visites à Hyder et à Stewart, où il a passé une partie de son enfance30.

Une passion pour les Haïdas

En 1952, Bill Reid revient habiter à Vancouver avec sa femme, Mabel, et leur fille Amanda qui vient de naître. Il y met rapidement en place un atelier de fabrication de bijoux et commence à vendre de petites pièces à des amis tout en continuant à travailler comme annonceur radio à la CBC. Pendant ces années, il interagit plus directement avec la communauté haïda. En effet, en 1954, il adopte avec sa femme Raymond Cross – également connu sous le nom de Raymond Stevens (1953-1981) – le fils de parents haïdas et nisga’a.

Quand il apprend le décès de son grand-père en 1954, Reid retourne à Skidegate. Il trouve alors un bracelet inachevé sur l’établi de son grand-père et le termine à temps pour les funérailles. Dans un moment aussi intense, il trouve deux bracelets en or créés par Daxhiigang (Charles Edenshaw); pour lui, « le monde n’est pas le même après ça31 ». Il commence à comprendre son héritage artistique et culturel ainsi que sa responsabilité envers sa pérennité. Ces bracelets s’intègrent à sa pratique et à son étude des formes haïdas. Dans chaque objet d’art, l’artiste se met à voir « un univers paralysé empli d’énergie latente32 ».

À ce moment, Reid se prend de passion pour les Haïdas33. Il étudie des collections muséales et lit différents ouvrages à la recherche de formes à reproduire. À titre d’exemple, le livre A Cornerstone of Canadian Culture d’Alice Ravenhill, publié en 1944, comporte une illustration haïda de « l’homme sur la lune », que l’artiste reproduit dans Woman in the Moon Pendant/Brooch (Pendentif/Broche avec motif de femme sur la lune), v.195434. Inspiré par le travail de Daxhiigang, il étudie des exemples, emprunte des formes et élabore des œuvres qui élargissent les traditions haïdas et s’adaptent aux conditions contemporaines, comme son célèbre grand-oncle l’avait fait à son époque. Reid imite d’ailleurs le travail de son aïeul dans un bracelet qu’il crée vers 1955.

Pendant les années cinquante, Bill Reid retourne à Haida Gwaii à deux occasions pour se joindre à des expéditions visant à récupérer des mâts totémiques afin de les préserver. À ce moment, il ignore que, selon la culture traditionnelle haïda, la décomposition éventuelle des mâts fait partie intégrante d’un cycle naturel. Ainsi, les laisser dans leur emplacement original respecte l’intégrité de leur culture. Le désir de les conserver dans les musées est révélateur de valeurs eurocentristes. Les expéditions auxquelles Reid participe perpétuent le « paradigme du sauvetage », une approche selon laquelle une culture dominante « sauve » les vestiges matériels d’une culture non dominante que l’on présume être sur le point de « mourir ». Pendant la carrière de l’artiste, ces méthodes et attitudes en viennent à être remises en question par plusieurs professionnels de la culture35.

En 1954, Reid se joint à sa première mission de « sauvetage » dans le village de sa grand-mère, T’aanuu (T’aanuu Llnagaay), et à Skedans (K’uuna Llnagaay) avec Wilson Duff (1925-1976), Jimmy Jones, Roy Jones et trois autres personnes de Skidegate Mission. L’équipe retire trois mâts, les coupant en sections pour gérer leur envoi, de chaque village. Trois d’entre eux sont livrés à l’Université de la Colombie-Britannique et trois autres sont envoyés au British Columbia Provincial Museum (aujourd’hui le Musée royal de la Colombie-Britannique) à Victoria. En 1957, Reid, à titre de « descendant des Haïdas et représentant de la CBC », se joint à une autre mission de sauvetage des mâts, cette fois à Ninstints (Nans Dins, SGang Gwaay Llnagaay) sur l’île Anthony (SGang Gwaay)36. Cette nouvelle équipe comprend les anthropologues Wilson Duff, Harry Hawthorn (1910-2006), Michael Kew et Wayne Suttles, les caméramans Bernard Atkins et Kelly Duncan, l’auteur John Smyly ainsi qu’un équipage haïda composé de Roy Jones, Clarence Jones et Frank Jones. L’expédition est enregistrée et devient plus tard The Silent Ones, un film de la CBC narré par Reid37. Avec le soutien financier du magnat du bois et philanthrope Walter C. Koerner, les mâts récupérés lors de ce deuxième « sauvetage » sont distribués aux deux mêmes musées provinciaux.

En 1957, Wilson Duff invite l’artiste canadien à Victoria pour passer dix jours à sculpter la réplique d’un mât haïda sous la direction du maître sculpteur kwakwaka’wakw de soixante-dix-huit ans, Naka’pankam (Mungo Martin 1879-1962). Jusqu’à ce moment, Reid s’est concentré sur des œuvres en métal de petit format. Naka’pankam l’initie à l’herminette coudée, adaptée de l’herminette du charpentier de marine. Même s’il ne travaille que très peu de temps avec Naka’pankam, l’expérience l’expose à la formation maître-apprenti qui fait partie intégrante de la culture haïda38. Naka’pankam l’influence profondément et, après leur rencontre, Reid s’engage à faire respecter les histoires et les traditions de sa culture39.

Bill Reid commence alors à comprendre le réseau de relations dans lequel les individus se partagent la responsabilité du respect et du maintien des traditions culturelles haïdas ainsi que le rôle fonctionnel joué par les œuvres vivantes. Pourtant, vingt ans s’écoulent encore avant qu’il ne s’engage dans un geste pertinent sur le plan culturel en procédant à l’érection d’un mât héraldique. Néanmoins, l’expérience du travail auprès de Naka’pankam propulse l’artiste canadien vers son premier projet de sculpture monumentale.

En 1958, Harry Hawthorn invite Bill Reid à restaurer des mâts totémiques, dont ceux qu’il a lui-même aidé à retirer des villages haïdas pendant les missions de « sauvetage ». Reid prend la décision de quitter son emploi à la CBC pour de bon afin de saisir cette occasion stimulante de sculpter40. Quand il entreprend la commande, il lui apparaît évident que sculpter de nouveaux mâts, au lieu de respecter l’intégrité d’anciens, serait une plus grande contribution culturelle. Cela le mène donc à concevoir et à bâtir une partie d’un village haïda en collaboration avec Doug Cranmer (1927-2006), un jeune sculpteur kwakwaka’wakw. Terminé en 1962, ce projet comprend deux structures de maisons traditionnelles, sept mâts et de nombreuses autres sculptures en bois significatives, dont Wasgo, 1962. Connue sous le nom de Haida Village (Village haïda) une fois terminée, cette œuvre est la première commande importante de l’artiste canadien.

Une reconnaissance grandissante

La carrière de Bill Reid est en transition et sa vie personnelle l’est tout autant. Son divorce de Mabel van Boyen en 1959 est suivi par un court mariage de deux ans avec Ella Gunn, lequel se termine en 1962. Nouvellement célibataire, l’artiste ouvre sa propre entreprise d’orfèvrerie au deuxième étage d’un édifice de Pender Street au centre-ville de Vancouver et commence à produire de l’art et des bijoux à temps plein. Son atelier devient un lieu de rendez-vous où plusieurs de ses relations maître-apprenti se nouent, notamment son amitié avec un jeune sculpteur haïda, Robert Davidson (Guud San Glans, né en 1946). Les deux hommes se rapprochent, ils habitent et travaillent même ensemble pendant un moment et poursuivent ensuite leur collaboration pendant plusieurs années.

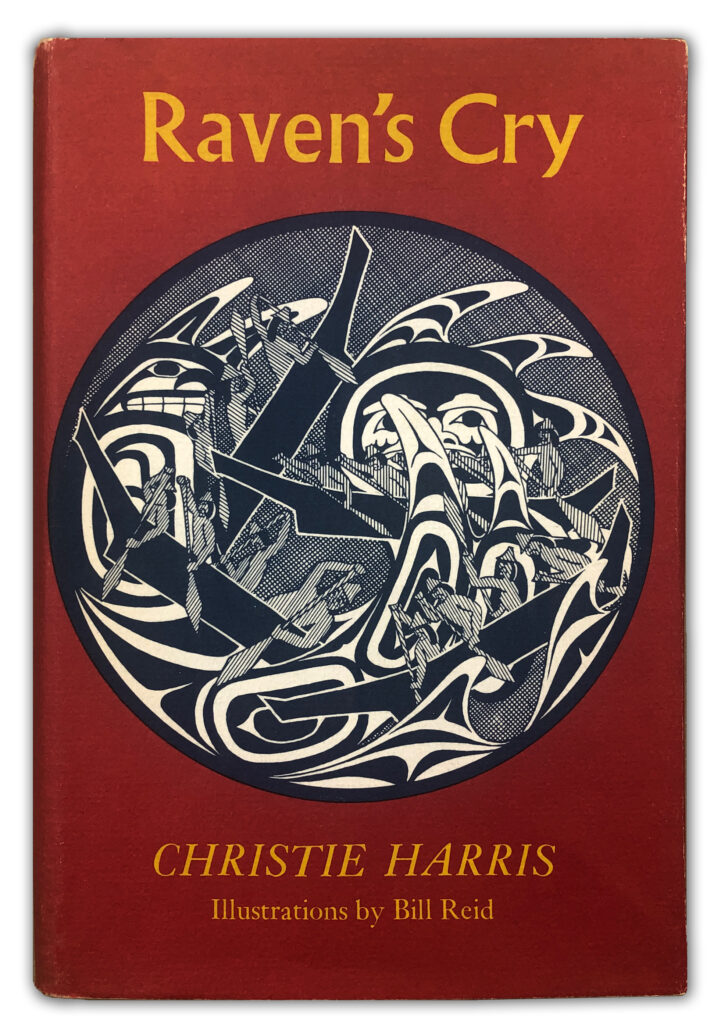

Dans les années 1960, Reid commence à dessiner. Il réalise les illustrations du livre pour enfants de Christie Harris publié en 1965, Raven’s Cry, qui est un récit romancé de l’histoire haïda et qui comprend un personnage inspiré de Bill Reid en tant que successeur du célèbre maître sculpteur Daxhiigang (Charles Edenshaw). L’une des illustrations de l’artiste le représente sculptant un mât pendant que les fantômes de ses ancêtres se dressent derrière lui. L’œuvre révèle un rare moment d’introspection et d’autoréflexion visuelle.

À cette époque, Reid est connu comme une « personne singulière, quelqu’un ayant des racines par le sang dans la culture haïda tout en ayant une distance critique par rapport à celle-ci41 ». Cette distance est toutefois éphémère, car il endosse rapidement la responsabilité cruciale liée à la présentation et au traitement d’un art ayant une signification culturelle et spirituelle. À titre de personne dont les ancêtres et les pratiques créatives s’étendent sur deux cultures foncièrement différentes, il prend conscience du problème lié au regroupement des peuples autochtones. À l’Expo 67 de Montréal, il fait partie d’un ensemble de plus d’une dizaine d’artistes autochtones chargés d’exposer au pavillon des Indiens du Canada. Les collaborateurs comprennent entre autres Alex Janvier (1935–2024), Carl Ray (1943-1978) et Norval Morrisseau (1931-2007). Reid refuse toutefois la commande, car le comité consultatif du pavillon lui demande de sculpter un mât générique, sauf qu’un tel mât n’existe tout simplement pas. Il affirme : « Si vous embauchez un sculpteur haïda, vous aurez un mât haïda. Si vous embauchez un sculpteur kwakuitl, vous aurez un mât kwakuitl. […] Si vous voulez un mât bâtard, tirez vos propres conclusions42. » Il crée plutôt un coffret en or surmonté d’un aigle sur le couvercle – le premier de nombreux coffrets du même type – qu’il expose au pavillon du Canada.

En 1968, le British Columbia Provincial Museum (aujourd’hui le Musée royal de la Colombie-Britannique) à Victoria commande la création de Cedar Screen (Paravent de cèdre), un grand panneau sculpté à deux faces représentant un pêcheur enchevêtré au sein de personnages haïdas mythiques43. Cette œuvre constitue le point de départ artistique et personnel de Reid et le début de sa phase « post-haïda44 ». Un documentaire de la CBC réalisé à ce moment montre l’artiste qui fait la narration de certains récits représentés dans Paravent de cèdre et qui exprime son amour pour la ville de Victoria. Reid se prépare à quitter la Colombie-Britannique et fait des adieux nostalgiques à la côte Ouest.

Ayant reçu une subvention du Conseil des arts du Canada, l’artiste autochtone déménage à Londres, en Angleterre, pendant un an. Là-bas, il perfectionne ses techniques en orfèvrerie à la London Central School of Design. Il continue également à travailler sur les thèmes modernistes qu’il a commencé à explorer au début des années 1960. Aussi, il commence à créer le Milky Way Necklace (Collier la Voie lactée), 1969, un sublime chef-d’œuvre en or et diamants qui témoigne de son intérêt grandissant pour la transposition de la perception que les Haïdas ont des choses en des formes abstraites contemporaines.

Les années à Montréal

En revenant de Londres en 1969, Bill Reid choisit de vivre à Montréal, une ville cosmopolite stimulée par l’Expo 67. Les trois années qu’il y passe s’avèrent une période importante de sa carrière. L’éloignement de sa famille et de la côte Ouest lui permet de préciser et de renforcer ses orientations artistiques. À ce moment, ses compétences techniques sont solides et bien maîtrisées, lui permettant d’utiliser diverses matières – dont le bois d’aulne, l’argilite, l’or et l’ormeau – dans les bijoux et les sculptures qu’il crée. Les œuvres qu’il réalise dans la solitude de son établi lancent l’étape suivante de sa carrière.

À cette époque, Reid crée deux sculptures miniatures qui se transformeront plus tard en deux œuvres publiques monumentales à Vancouver45. Il s’agit de The Raven Discovering Mankind in a Clamshell (Le corbeau découvrant l’humanité dans une coquille de mye), 1970, une petite sculpture en buis qui devient le modèle pour le Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, et Killer Whale Box with Beaver and Human (Boîtier épaulard avec castor et humain), 1971, un boîtier avec un couvercle en or surmonté d’un épaulard en ronde-bosse, qui devient l’inspiration pour Skaana—Killer Whale, Chief of the Undersea World (Skaana, l’épaulard, chef du monde sous-marin), 1984, une sculpture de l’Aquarium de Vancouver.

En 1971, Reid s’arrache assez longtemps de son établi pour rédiger un texte. À la fin des années 1960, la photographe Adelaide de Menil et l’anthropologue Edmund « Ted » Carpenter avaient discuté avec Reid pour qu’il participe à un ouvrage de photographies de mâts totémiques pourris, mais encore debout sur leur emplacement original à Haida Gwaii. D’abord peu enthousiaste à cette idée, mais maintenant en difficultés financières, Reid tient parole et contribue à Out of the Silence. Dans le texte, il exprime sa reconnaissance envers le cèdre dans un poème épique rendant hommage au peuple haïda et se lamentant pour ce peuple et son mode de vie :

Oh, le cèdre!

Si l’humanité dans son enfance

Avait prié pour la parfaite substance

Pour l’ensemble des besoins matériels et esthétiques

Un dieu indulgent n’aurait rien pu procurer

De mieux. Beau en soi,

Avec une magnifique base évasée

Rétrécissant brusquement en un long tronc droit

Emballé dans une écorce brun rougeâtre,

Comme un immense manteau de douce fourrure,

De grandes branches gracieuses,

De douces feuilles d’aiguilles gris-vert.

Immenses sont certains de ces cèdres

Après cinq cents ans de lente croissance,

Dominant de leur base massive46.

Ce poème a un impact considérable sur l’artiste et ravive des sentiments enfouis qui contribuent à son désir de retourner sur la côte Ouest47. Il déménage donc à Vancouver en 1972. Grâce à son réseau de relations établi et en expansion, de nombreuses perspectives prometteuses s’ouvrent à lui. De manière tangible et intangible, Reid a du soutien en Colombie-Britannique.

Le retour à la maison

Le retour de Bill Reid sur la côte Ouest coïncide avec une importante nouvelle sur le plan personnel. Après avoir éprouvé des problèmes spinaux depuis des années, l’artiste reçoit un diagnostic de maladie de Parkinson en 1973. Il arrive à réprimer temporairement le principal symptôme, les tremblements incontrôlables, en utilisant des outils pour appliquer une pression sur les muscles affectés. Ainsi, la progression de la maladie l’incite à travailler de manière obsessive. Dans ses dernières années, Reid sent que sa vigueur générale et ses capacités techniques sont grandement affectées.

Au milieu des années 1970, l’artiste rencontre et épouse Martine de Widerspach-Thor (née Mormanne), une étudiante française de l’École des hautes études en sciences sociales à Paris qui poursuit des études de doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique48. Martine se passionne pour le travail de son mari et l’appuie dans ses projets. « On ne parlait pas beaucoup », se rappelle-t-elle, avant d’ajouter « J’étais amoureuse de son esprit49 ». Elle devient une mine d’informations sur le travail de l’artiste et continue aujourd’hui à soutenir son héritage. Pendant cette période, la réputation grandissante de Reid profite des images sur papier reproduisant ses sculptures et ses pièces d’orfèvrerie et qui touchent un public plus vaste que les gravures à tirage limité et les illustrations de livres.

Dans les années 1970, l’utilisation massive de la sérigraphie, une technique qui permet aux artistes de reproduire des œuvres graphiques en édition limitée, se répand; l’œuvre Haida Beaver — Tsing (Castor haïda – Tsing), 1979, de Reid en est un bon exemple. Les sérigraphies permettent de bien reproduire l’art haïda, car la technique s’adapte aux qualités graphiques du travail de la ligne figurative – un art dont le langage et les règles ont été étudiés et formulés par l’artiste et historien de l’art Bill Holm (né en 1925) dans les années 1960. Reid connaît le travail de Holm – à l’invitation de Ted Carpenter, il a collaboré avec lui sur un texte pour Form and Freedom: A Dialogue on Northwest Coast Indian Art (1975), le catalogue d’une exposition présentée à l’Université Rice à Houston au Texas50. Le texte rapporte une conversation entre les deux hommes pendant laquelle ils discutent de manière informelle de la forme, de la technique, du contexte mythique et de l’histoire culturelle de plusieurs objets de l’exposition, dont des masques, des pipes et des coffrets de bois cintré.

L’activisme communautaire et politique

Alors que sa réputation à titre d’important artiste canadien grandit, Bill Reid s’engage dans l’activisme politique et communautaire de la Nation haïda, s’intéressant particulièrement à Skidegate, la communauté de sa mère. Au début des années 1970, une conversation entre le conseiller en chef Percy Williams et l’artiste donne lieu à une récrimination courante : un peu plus d’un siècle auparavant, Haida Gwaii comptait des centaines de mâts totémiques qui représentaient les lignées des grandes familles haïdas, pourtant aucun n’était debout à Skidegate en raison de la Loi sur les Indiens et de l’interdiction de tenir des potlatchs. Pour Reid, il semble « ridicule qu’il n’y ait pas au moins un [mât] debout pour protéger le destin et la destinée des gens de Skidegate51 ». En 1976, il décide d’« assouvir le rêve d’une vie » en demeurant parmi les gens de cette communauté pendant quelques mois et en sculptant un mât en l’honneur de la maison d’enfance et de la nation de sa mère52.

Sa création du Skidegate Dogfish Pole (Mât du chien de mer de Skidegate), 1978, marque une période de signifiance culturelle, tant pour Reid que pour Skidegate. Si la communauté héberge et fournit occasionnellement à l’artiste de la nourriture, ce n’est pas elle qui finance le projet, mais bien Reid, qui assume personnellement les coûts et qui offre le mât comme un don de potlatch53. Il décrit ce legs comme sa façon de redonner à la communauté : « C’est un geste de remerciement de ma part envers tous les grands sculpteurs et toutes les personnes qui m’ont soutenu par le passé. Depuis 8000 ans, au moins, des gens pratiquent l’art des Haïdas sur ces îles. Et je m’appuie sur cet héritage pour faire tout ce que je peux afin de perpétuer cette importante forme d’expression artistique54. »

Reid conçoit et sculpte le mât avec l’aide de Guujaaw (né en 1953)55, Robert Davidson, Gerry Marks (1949-2020) et Joe David (né en 1946) pendant les étés 1976 et 197756. Au début, les gens vivant à Skidegate ne s’intéressent pas activement au mât pendant que l’artiste le sculpte. Toutefois, alors que la journée de l’érection approche, les Anciens sont consultés et un potlatch de deux jours est organisé pour cette occasion. Quelque 1 500 Autochtones et non-Autochtones y assistent et, pour la première fois en une génération, les gens de Skidegate se réunissent pour chanter, danser et participer ouvertement à un potlatch.

Avec l’érection du Mât du chien de mer de Skidegate, 1978, le nom haïda de Reid, Iljuwas (« Celui qui est viril » ou « Celui qui est princier »), qui lui avait été donné en 1954, est confirmé publiquement. Il poursuit son travail d’artiste et d’activiste en soutien au peuple haïda et à sa culture, produisant un effet important sur la vitalité de cette nation. Reid observe que : « On se souviendra d’une culture pour ses guerriers, ses artistes, ses héros et ses héroïnes, quel que soit leur métier, mais pour survivre, elle a besoin de survivants57. »

Des sculptures monumentales

Des années 1970 jusqu’aux années 1990, Bill Reid et ses assistants produisent d’importantes sculptures sur commande. Pendant cette période, la santé de l’artiste devient de plus en plus frustrante et sans doute crève-cœur pour lui. Il doit engager plusieurs personnes et se fier à elles pour mener à bien ses visions. Il est cependant possible que, d’une manière mystérieuse, ce qui l’affaiblit physiquement renforce l’impact de son héritage artistique. Comme il en vient à le constater avec le temps, et particulièrement avec le travail de sculpture et le lancement de son chef-d’œuvre tardif Loo Taas en 1986, la pratique artistique dans la société haïda dépend de la participation de la communauté. Le fait que Reid ne soit pas en mesure de faire le travail seul se transforme en une forme de potlatch artistique, un don qui permet à plusieurs personnes de s’impliquer, d’apprendre et de se souvenir.

En 1972, Reid arrive à Vancouver en provenance de Montréal après avoir reçu une offre pour une commande de Walter C. Koerner. Le magnat du bois est fasciné par la miniature en buis créée par l’artiste en 1970, Le corbeau découvrant l’humanité dans une coquille de mye, et propose de financer la création de sa version monumentale pour le Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique. Pendant le compliqué processus de création, Reid demande l’aide de jeunes sculpteurs haïdas, dont Reg Davidson (né en 1954), le jeune frère de Robert Davidson, et Jim Hart (7idansuu, né en 1952). Les assistants non autochtones George Norris (1928-2013) et George Rammell (né en 1952) participent également de manière importante au projet. La création de la sculpture prend sept ans et s’achève en 198058. Reid travaille également avec Arthur Erickson (1924-2009), l’architecte qui conçoit le Musée d’anthropologie. La disposition de l’œuvre imaginée par Erickson dans le musée en fait une destination culturelle incontournable.

En 1984, d’autres œuvres antérieures évoluent pour devenir des sculptures monumentales. Les formes et thèmes explorés dans Paravent de cèdre, 1968, et Panel Pipe (Pipe-panneau), 1969, sont interprétés à grande échelle dans Mythic Messengers (Messagers mythiques), 1984, une sculpture en bronze réalisée sur commande et installée sur l’édifice de Teleglobe Canada à Burnaby en Colombie-Britannique59. Killer Whale (Épaulard), 1982, se transforme en sa version monumentale, Skaana, l’épaulard, chef sur monde sous-marin, 1984, et est installée à l’Aquarium de Vancouver. Même s’il s’agit de grandes œuvres, leur créateur insiste pour les terminer avec l’attention soutenue d’un orfèvre. Conformément à la perspective des Haïdas, Reid comprend que son art n’est pas uniquement destiné aux yeux humains et que, peu importe la taille, le soin apporté à la production d’un objet bien fait tient compte de la réalité voulant que les « dieux voient partout60 ».

Reid contribue également à des projets de livres à cette époque. À titre d’exemple, il crée les illustrations de l’ouvrage Haida Monumental Art de George F. MacDonald, publié en 1983. Il fait aussi la connaissance du linguiste et poète canadien Robert Bringhurst (né en 1946), un spécialiste de la culture orale des Haïdas. Les deux hommes travaillent ensemble à l’élaboration de The Raven Steals the Light, publié en 198461. Reid fournit les illustrations de l’ouvrage et se lance pour la première fois dans l’écriture de nouvelles, dont « The Bear Mother and Her Husband » et « The Raven and the First Men62 ». Il s’agit de récits que l’artiste a entendu raconter pour la première fois par Henry Young lors de ses premières visites à Skidegate à l’âge de 23 ans. En commentant le projet, Reid affirme catégoriquement que sa version des récits est une interprétation et qu’il a « pris la structure dans ces sources pour ensuite ajouter de la chair afin de les rendre plus vivants63 ».

En 1985, on demande à Reid de produire une œuvre pour l’Ambassade du Canada à Washington, D.C., un édifice conçu par Erickson. L’artiste crée ainsi une sculpture monumentale : Spirit of Haida Gwaii: The Black Canoe (Esprit de Haida Gwaii : le canot noir)64, 1991. Dans cette œuvre, un bateau débordant de personnages humains et mythiques dérive au-delà des eaux de Haida Gwaii. La sculpture devient célèbre, car, en 1987, Reid cesse temporairement d’y travailler afin d’attirer l’attention sur la requête de la Nation haïda pour la protection des forêts de Athlii Gwaii (île Lyell). En 1996, un deuxième moulage de cette œuvre d’art est réalisé, cette fois avec une patine verte. Intitulée Spirit of Haida Gwaii: The Jade Canoe (Esprit de Haida Gwaii : le canot de jade), cette itération est installée à l’aéroport de Vancouver en 1996. Ces sculptures jumelles deviennent les deux œuvres les mieux connues de Reid et les plus accessibles au public.

Parallèlement, un autre projet communautaire important prend forme. La création du canot monumental Loo Taas, 1986, se termine à Skidegate, juste à temps pour être mis à l’eau à l’Expo 86 de Vancouver. Loo Taas est important, non seulement pour son créateur, mais aussi pour la Nation haïda. Chaque étape de la fabrication de cette sculpture met en relation le peuple et ses ancêtres. Le processus entier somme la communauté de se rappeler et d’adopter maintenant le savoir et les façons de faire des Anciens. L’œuvre incarne une entité vivante de la culture haïda qui est essentielle au fonctionnement et à la santé durables de sa société. Dans les dernières années de sa vie, les sculptures monumentales de Reid réussissent à saisir les façons de voir des Haïdas. Dans la zone de contact conflictuelle, elles captent l’imagination du public, cet enchevêtrement de personnes provenant de nombreuses nations et habitant tous l’Île de la Tortue, autrement connue sous le nom d’Amérique du Nord.

La commémoration de Reid

Dans mon cœur, je crois qu’à la fin, Bill y était parvenu. Bill – Iljuwas – est un Haïda. Bill – Iljuwas – est un Haïda aux nombreux noms. Bill – Iljuwas – est né et a reçu le don surnaturel que nous respectons tous. Personne ne peut lui enlever cela, car personne sur cette terre ne peut enlever ce que les surnaturels accordent65.

Bill Reid meurt le 13 mars 1998, après avoir vécu dans la douleur et l’inconfort de la maladie de Parkinson pendant plus de vingt-cinq ans. Son service commémoratif se déroule en trois parties, témoignant du profond impact de sa vie et de sa carrière. Premièrement, le 24 mars, une cérémonie d’une durée de six heures et demie, à laquelle assistent plus d’un millier d’Autochtones et de non-Autochtones provenant de tous les aspects de la vie de Reid et de la société canadienne, a lieu dans le grand hall du Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Une deuxième cérémonie avec un festin se déroule à Skidegate le vendredi 3 juillet, suivie, le 5 juillet, de l’inhumation des cendres de l’artiste à T’aanuu, le village ancestral de sa grand-mère.

Pendant les événements, les restes de Reid sont transportés dans des boîtes faites sur mesure commandées par Martine J. Reid. Richard Sumner, maître sculpteur et peintre kwakwaka’wakw, fabrique une reproduction exacte d’un coffret en bois cintré du dix-neuvième siècle que Reid avait admiré toute sa vie et qualifié d’« examen final selon le maître du champ noir66 ». Cette boîte de bois cintré en cèdre rouge contenant les cendres de Reid est placée dans une plus grande boîte conçue par le sculpteur haïda Don Yeomans (né en 1958). De Skidegate à T’aanuu, elles sont transportées à bord de Loo Taas, le grand canot qui, dans bien des sens, incarne la plus grande réalisation de Reid.

J’ai assisté à son hommage au Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique. Des discours ont été prononcés en fin d’après-midi et en début de soirée. Je suis resté assis derrière l’estrade, incapable de bouger pendant tout ce temps, sauf pour prononcer mon discours. On aurait dit qu’un protocole ancien exigeait de nous la plus grande des attentions. Là où Reid avait autrefois créé des œuvres en reconstruisant un petit village de maisons et de mâts, qui se trouve toujours à l’extérieur du musée pour honorer son héritage, le musée et toutes les personnes présentes à la cérémonie s’étaient réunis pour lui rendre hommage. Conformément aux principes esthétiques de l’art haïda, la coexistence et la relationnalité, le musée s’est transformé ce jour-là en quelque chose de bien plus puissant qu’un édifice rempli de visiteurs venus voir de l’art.

Pendant la cérémonie, plus de soixante personnes prononcent un discours, rendant un hommage profondément émouvant à l’être humain parfaitement pluridimensionnel qu’était Bill Reid. George Rammell, qui a travaillé sur quinze des projets de l’artiste pendant plus de onze ans, rappelle ainsi la vaste gamme de rôles endossés par Reid : « On qualifiait Bill d’illusionniste, de magicien, de sauveur culturel, de libéral, de demandeur, de défendeur, de critique, d’activiste, de moderniste, de docteur honoris causa, de shaman, de loup et de Haïda67. » Don Yeomans déclare : « [i]l était synonyme d’avant-garde; il était l’exemple de la maîtrise contemporaine; il comprenait la conception et excellait dans toutes les disciplines et à toutes les échelles; il était le paradigme de ma génération68 ».

En concluant l’hommage sur une perspective d’avenir, Chee Xial (Miles Richardson Sr), le chef héréditaire du clan Raven-Wolf et maître de cérémonie, déclare : « Une forêt ne meurt pas avec le décès des vieux arbres. Une forêt meurt avec le décès de jeunes arbres. Or, Bill nous a offert à nous tous, Haïdas […] à tout le monde […] une telle perspective, une telle sagesse par ses gestes et une si grande force par son exemple69 ». Chee Xial reconnaît que, par l’entremise des arts, Bill Reid a offert aux Canadiennes et aux Canadiens les outils de la réconciliation. Honorer l’héritage de Reid, affirme-t-il, exige que les prochaines générations utilisent ces outils70.

Ma relation avec Bill Reid a cessé comme elle a commencé, c’est-à-dire empreinte d’un sentiment de vénération. Si l’hommage en était un signe, il a également montré que plusieurs autres ont ressenti la même chose que moi. Des centaines de personnes y ont assisté à l’endroit même où sa carrière a commencé. Même si celle-ci aurait pu commencer à Haida Gwaii, elle a toujours été liée au Musée d’anthropologie : dès le début avec la commande pour Le corbeau et les premiers hommes, 1980, jusqu’à l’hommage final à son créateur. Bien que des photographes locaux comme Rodney Graham (né en 1949), Jeff Wall (né en 1946) et Stan Douglas (né en 1960) aient fait connaître Vancouver sur la scène artistique internationale grâce à la Vancouver School, les visiteurs de la Colombie-Britannique viennent inévitablement admirer l’art autochtone de la côte du Nord-Ouest, que ce soit au Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique ou dans des musées régionaux. Plusieurs poursuivent l’aventure, comme ils le faisaient par le passé, et visitent quelques communautés autochtones le long de la côte. Reid est en partie responsable de cet attrait. Les voyageurs qui posent le pied hors de l’avion entrent immédiatement en contact avec l’art de la région, entre autres grâce à l’œuvre de couleur émeraude de Bill Reid, Esprit de Haida Gwaii : le canot de jade, 1996.

La simultanéité de la transformation dont les universitaires parlent à propos de la côte du Nord-Ouest s’est produite lors de l’hommage, ne serait-ce qu’entre l’artiste et le musée, l’homme et l’institution. Si les débats sur son identité se poursuivent, l’apport de Reid à l’art canadien est indéniable.

Un chœur, comptant de nombreuses voix, a dit adieu à Bill Reid avec des chants et des tambours, des rires et des larmes, et plusieurs ont conclu par les paroles « Merci Bill, Haawa Iljuwas, Haawa Yalth-Sgwansang ».

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements