Sandrena Raymond sur les liens entre les mondes de P.Mansaram

Étendue sur sept décennies, la carrière innovante de l’artiste canadien d’origine indienne Panchal Mansaram (1934-2020) – qui a stylisé son nom pour P.Mansaram – venait tout juste d’être portée à l’attention du public à l’échelle nationale lorsqu’il est décédé en 2020. Après s’être établi au Canada en 1966, précisément à Burlington, en Ontario, sa pratique artistique a évolué vers la création de collages en techniques mixtes portant sur les thèmes de la migration, l’identité culturelle et la spiritualité. Ses œuvres riches en couleurs, dont Hard to Give (Difficile à donner), 1969, portent sur la vie quotidienne au Canada et en Inde; souvent, elles rassemblent des images et des textes des deux pays. Dans ses recherches, Sandrena Raymond se concentre sur le rôle de P.Mansaram en tant qu’artiste cosmopolite qui, à la fin du vingtième siècle, jette un pont entre les mondes de son pays natal et de son pays d’adoption pour composer une image de la vie des Asiatiques du Sud-Est dans un Canada multiculturel. Sandrena Raymond a travaillé avec le Musée royal de l’Ontario pour inventorier l’œuvre de P.Mansaram avant l’acquisition historique de plus de 700 de ses pièces par l’institution, de 2014 à 2017. Elle est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en information, ainsi que d’une maîtrise en études muséales de l’Université de Toronto.

Jennifer Bowen sur l’artiste cri et métis de la modernité Don Cardinal

Pour Jennifer Bowen, qui a grandi à Yellowknife, Don Cardinal (1944-1985) était un peintre prolifique au cœur d’une scène artistique florissante. Pourtant, le nom de l’inépuisable artiste, créateur d’une imagerie moderne de la vie autochtone de la seconde moitié du vingtième siècle, dans sa communauté de Hay River, dans les Territoires-du-Nord-Ouest – telle que cette représentation tranquille de deux cueilleurs de baies marchant ensemble le long d’un chemin bordé de forêt – demeure largement méconnu. Dans ses recherches, Bowen se penche sur le style unique de Cardinal qui présente une nouvelle manière de voir. Son art combine une approche impressionniste – à laquelle il a été exposé au pensionnat – et une conception autochtone du paysage. Comme l’explique Bowen, « si vous êtes du Nord ou si vous avez vécu dans le Nord, vous savez qu’il s’agit d’une image nordique rien qu’à l’horizon créé ». Grâce à Cardinal, Bowen retrace les racines de l’art autochtone contemporain et explore la transformation de l’art traditionnel en une expression contemporaine. Jennifer Bowen est originaire des Territoires du Nord-Ouest, elle est membre de la Première Nation des Dénés Yellowknives, et elle est étudiante au doctorat à l’Université de Victoria.

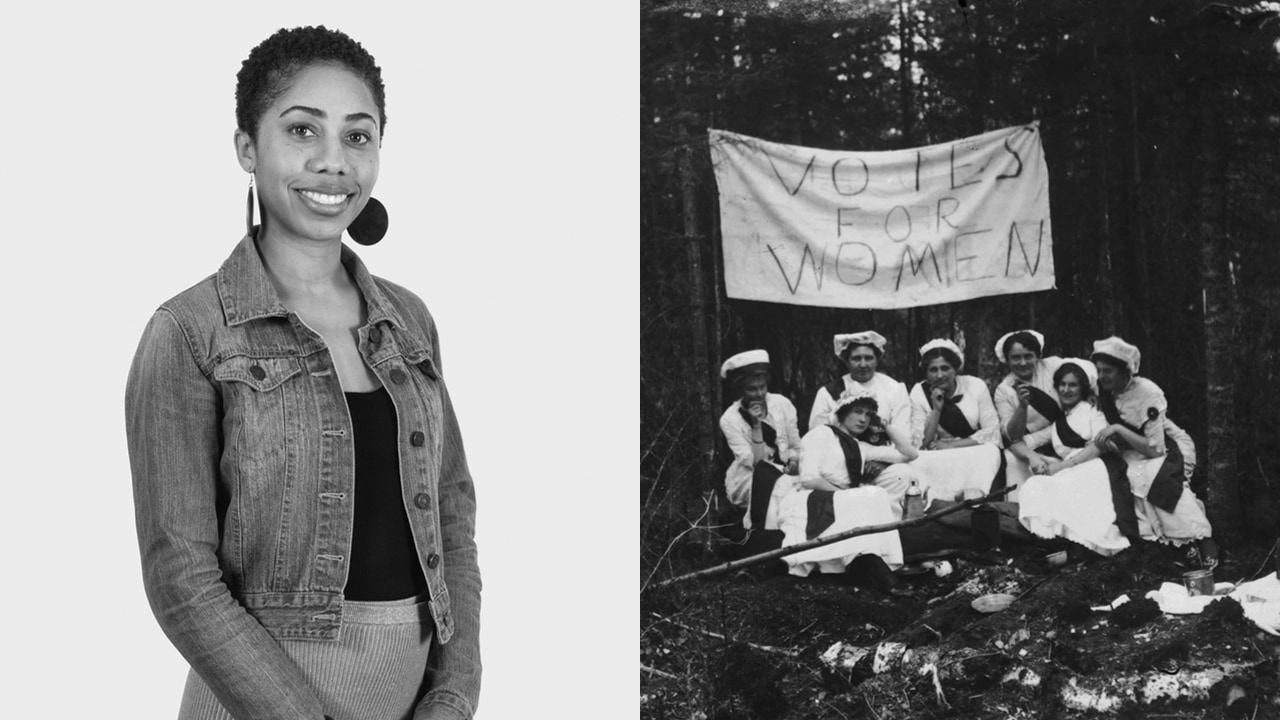

Alyssa Fearon sur la vie et l’œuvre de William « Billy » Beal

En 1906, le photographe noir William « Billy » Beal (1874-1968), né au Massachusetts, s’est rendu au Manitoba en réponse à l’appel du gouvernement canadien pour accroître la colonisation dans les Prairies, et en faisant fi de sa préférence explicite pour les immigrants blancs, de Grande-Bretagne ou des États-Unis. Malgré les politiques ouvertement racistes du pays – dont la loi de 1911 interdisant l’immigration aux personnes noires – Beal s’est établi dans un Manitoba rural et a commencé à documenter la vie à la ferme et à créer des portraits magistraux. Ses images constituent un puissant récit de sa communauté et reflètent son engagement dans les questions clés de son époque. Les recherches d’Alyssa Fearon portent sur l’importance des archives photographiques remarquables constituées par Beal et considèrent son œuvre sous l’angle de la vie des Noir·es dans le Canada du début des années 1900. Directrice et conservatrice à la Dunlop Art Gallery, à Regina, Alyssa Fearon est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et d’une maîtrise en histoire de l’art de l’Université York.

Kristen Hutchinson sur le collectif Kiss & Tell : l’imagerie lesbienne et les identités sexuelles

Où se situe la limite, et donc où tracer la ligne, entre la censure et la liberté d’expression? Entre la représentation et l’exploitation? Entre l’art et la pornographie? Dans les années 1990, l’avant-gardiste collectif d’artistes de Vancouver Kiss & Tell a soulevé ces questions provocantes dans l’exposition photographique révolutionnaire Drawing the Line (Tracer la ligne) consacrée à la sexualité lesbienne, qui définit le genre. Avec ses images radicales de femmes s’adonnant à diverses activités érotiques – de baisers échangés au bondage en passant par le voyeurisme – le collectif, composé des membres Persimmon Blackbridge, Lizard Jones et Susan Stewart, a non seulement attiré l’attention sur le manque de représentation des lesbiennes dans l’art canadien, mais a également utilisé la culture visuelle pour aborder des questions très controversées au sein de la communauté queer. Les recherches de Kristen Hutchinson portent sur la manière dont Kiss & Tell a créé des œuvres et des espaces permettant aux femmes de se voir représentées dans l’art à travers un regard féminin queer. Titulaire d’un doctorat en histoire de l’art obtenu à l’University College de Londres en 2007, Kristen Hutchinson est professeure associée en histoire de l’art et en études sur les femmes et le genre.