Antoine Plamondon (1804-1895)

Antoine Plamondon, Sœur Saint-Alphonse, 1841

Huile sur toile, 90,6 x 72 cm

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

Avec son maître Joseph Légaré (1795-1855) suivi de son apprenti et futur concurrent Théophile Hamel (1817-1870), Antoine Plamondon forme ce que l’historien de l’art Dennis Reid appelle « la dynastie » des peintres canadiens-français1, bien établis à Québec au dix-neuvième siècle, dont les activités florissantes touchent principalement la peinture religieuse et le portrait. C’est dans ce dernier genre que Plamondon se distingue de ses pairs à Québec et fonde sa carrière.

Les trois portraits de religieuses augustines de l’Hôpital général de Québec, qu’il produit en 1841 suivant une commande de leur famille, sont estimés comme ses chefs-d’œuvre2, notamment par l’historien de l’art Gérard Morisset. Sœur Saint-Alphonse est exemplaire de ces trois compositions empreintes de dignité. On leur reconnaît également une clarté néoclassique qui se manifeste dans leur frontalité, la neutralité du décor, la sobriété de la palette et la pureté du dessin, lequel magnifie la ressemblance du sujet, les détails de ses atours et son expressivité. Les portraitistes du temps sont surtout occupés à rendre les qualités temporelles de ressemblance et de mise en scène que la photographie saura bientôt capter et multiplier. Plamondon parvient à insuffler à ses modèles des qualités d’un autre ordre, quasi spirituelles, de même qu’une sorte de densité tout à fait exceptionnelle3.

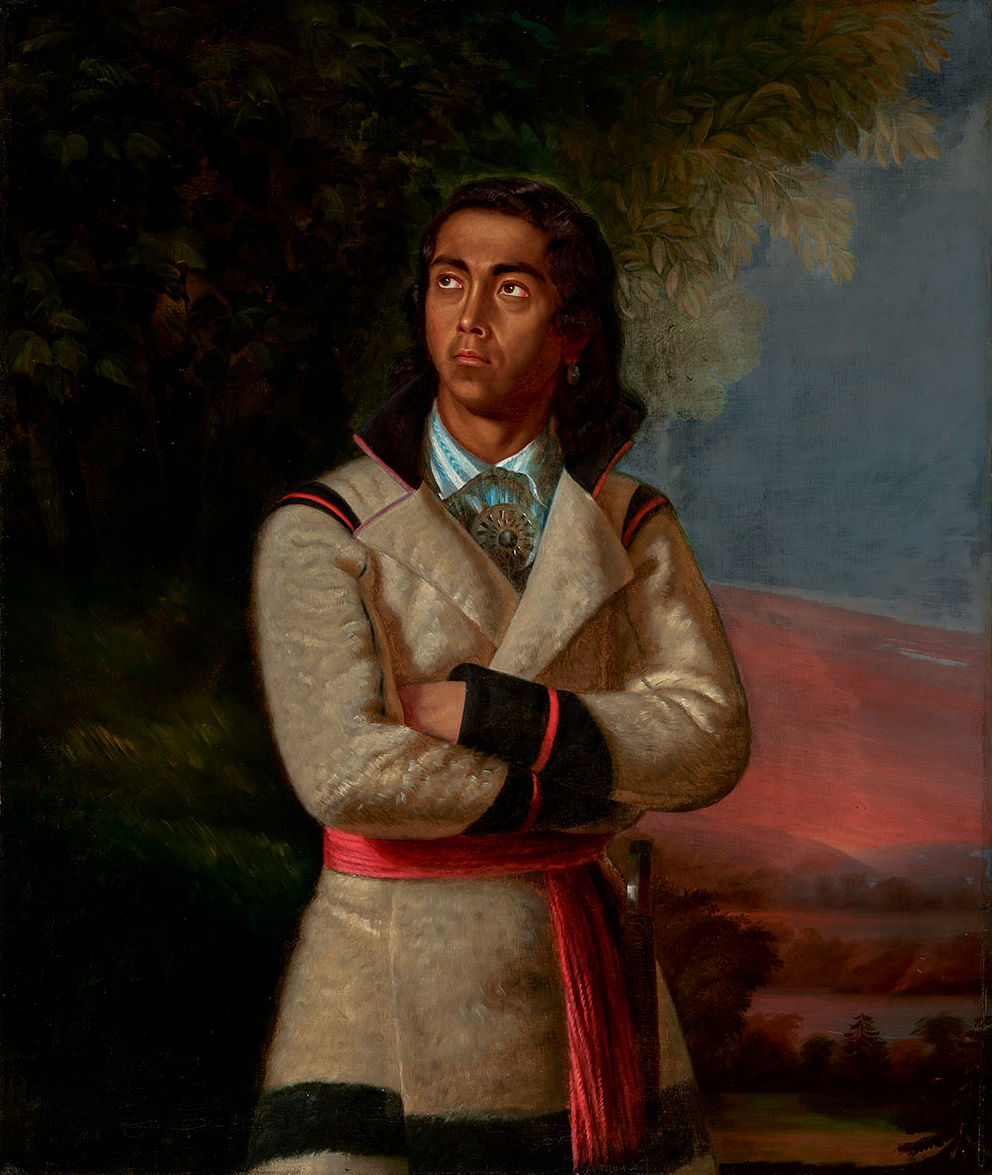

Le peintre teinte également ses compositions d’un certain romantisme, par l’expression pénétrée de ses sujets et le décor naturel qui les accompagne et qui fait écho à leur sensibilité, comme dans Le dernier Huron (Zacharie Vincent), 1838. Ce portrait met en scène le jeune peintre wendat Zacharie Vincent Telari-o-lin (1815-1886) dans une composition dramatique au coucher de soleil rougeoyant, qui perpétue le stéréotype, courant à l’époque, de la disparition imminente des populations autochtones. Plus qu’un portrait, l’œuvre représente « une nation et […] son destin » et a une grande portée symbolique : Vincent incarne la figure allégorique de la destinée d’un peuple condamné à disparaître sous le poids de l’assimilation4. Chez les Canadiens français qui venaient de subir la défaite des Patriotes nationalistes dans les rébellions de 1837 et 1838, le sort de certaines communautés autochtones face au pouvoir politique étranger était pareil au leur. C’est l’image de leur propre disparition que Le dernier Huron renvoyait5. Avec ce portrait adulé dans la presse écrite, Plamondon remporte la médaille de première classe du concours de la Literary and Historical Society of Quebec en 1838.

La carrière de Plamondon est établie sur une solide formation, le peintre passant six ans dans l’atelier de Légaré, avec qui il a travaillé à la restauration des œuvres du fonds Desjardins. Grâce au soutien des abbés Desjardins, Plamondon étudie quatre ans dans l’atelier de Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855), peintre du roi Charles X, à Paris, de 1826 à 1830. En 1830, il est le premier professeur de dessin du Séminaire de Québec où il enseigne de 1830 à 1835, puis encore de 1840 à 18516. Plamondon aura été peintre de portraits et d’histoire religieuse, doublé d’un polémiste féroce7, dont la longue carrière est couronnée par sa nomination, en 1880, à titre de vice-président fondateur de l’Académie royale des arts du Canada, prestigieuse institution naissante.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements