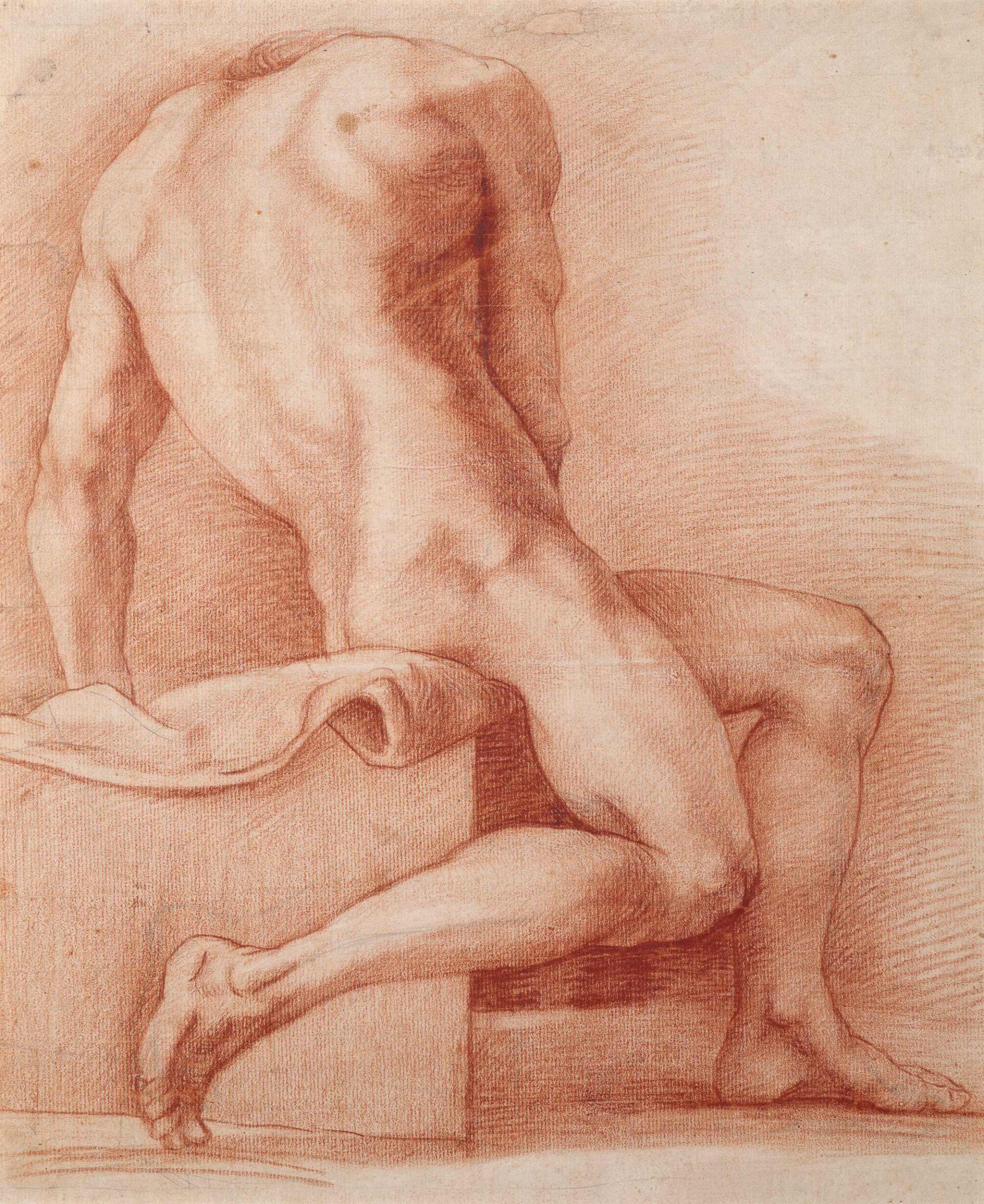

François Baillairgé (1759-1830)

François Baillairgé, Académie d’homme assis, de trois quarts dos, la tête penchée vers l’avant, v.1778-1781

Sanguine et graphite sur papier, 53,5 x 38,5 cm

Musée national des beaux-arts du Québec, Québec

Véritable phénomène dans l’histoire de l’art canadien, François Baillairgé est le premier apprenti-artiste né à Québec à parfaire ses études à l’Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, de 1779 à 1781. Cette formation exceptionnelle l’amène à enseigner le dessin, pour « diversifier ses sources de revenus » et faire profiter ses pairs des « connaissances qu’il a acquises à Paris » : par son enseignement, « l’artiste-professeur ajoute à la transmission du savoir artistique dans la colonie », ce qui constitue l’une de ses contributions majeures à la ville de Québec. Baillairgé s’est illustré à Québec et dans la province comme un artisan-artiste polyvalent maîtrisant outre le dessin et la peinture, la menuiserie, la sculpture, la décoration d’église, l’art du portrait, la miniature, auxquels s’ajoutent la conception de décors de théâtre, la restauration d’œuvres d’art ainsi que la création de maquettes, de marionnettes et de poupées.

L’héritage québécois de Baillairgé se donne d’abord à voir dans le patrimoine bâti, l’artiste imposant son originalité dans la conception de mobilier religieux, dont témoigne le plus spectaculaire décor qu’il ait créé, achevé en 1793, à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Érigée en cathédrale en 1674 sous l’évêché de François de Laval (1623-1708), la première église paroissiale de Nouvelle-France, située en plein cœur du quartier historique du Vieux-Québec, a été détruite en 1759, sous les bombardements de la prise de Québec par les Britanniques. Sa reconstruction commence en 1766, à partir des plans de l’ingénieur en chef de la Nouvelle-France, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756). C’est dans ce contexte que François et son père, Jean Baillairgé (1726-1805), sont invités à y travailler, entre 1787 et 1793, notamment pour la réalisation des composantes intérieures, les retables, le baldaquin, les statues, le trône de l’évêque ainsi que le maître-autel.

En 1922, un incendie consume Notre-Dame-de-Québec en même temps que l’ouvrage des Baillairgé, dont il ne reste aujourd’hui que des photographies en noir et blanc. La basilique-cathédrale a été depuis rebâtie et l’impressionnant décor, désormais en plâtre et en acier à l’épreuve du feu, a été reconstitué suivant le modèle du chef-d’œuvre des Baillairgé. Le somptueux baldaquin sculpté et doré, qui s’élève au-dessus du maître-autel, révèle le souci d’unité architecturale et l’élégante simplicité formelle qui traduisent le style du sculpteur. Le décor de Notre-Dame-de-Québec est aujourd’hui l’un des attraits les plus appréciés de Québec.

À la faveur de son Livre des dépenses et affaires dans lequel Baillairgé consigne tout, de 1784 à 1800, on peut prendre la mesure de la nature des œuvres qu’il a accomplies, dont la majorité a aujourd’hui disparu. Ce précieux document permet de retracer la carrière de l’homme consciencieux et méthodique, attentif à satisfaire une clientèle nombreuse, d’église d’abord – Baillairgé peint une trentaine de tableaux religieux en s’inspirant de modèles issus de peintures et d’estampes qui circulent en grand nombre à Québec – mais aussi laïque.

Le plus illustre des clients de « maître François » est le prince Edward Augustus, père de la Reine Victoria. Depuis l’Acte constitutionnel de 1791 et la séparation de la province en deux entités, le Bas-Canada (où se trouve Québec) et le Haut-Canada, la classe dirigeante britannique réside à Québec. En 1792 et 1793, Baillairgé sculpte l’effigie du prince en figure de proue pour le Royal Edward, une goélette de dix-huit canons. Sa composition nous est parvenue sous forme de deux dessins à l’encre et à l’aquarelle conservés au Musée national des beaux-arts du Québec, dans lesquels il représente le prince en pied, vêtu du costume de colonel du 7e régiment d’infanterie qui l’a accompagné de Gibraltar à Québec en 1791. À l’arrière du monarque, deux figures allégoriques représentent à bâbord le Bas-Canada et à tribord le Haut-Canada, respectivement une Autochtone en costume traditionnel et une Française drapée à l’antique. Elles sont suivies par un castor, nouveau symbole canadien, et par plusieurs trophées de guerre.

Aujourd’hui, la contribution de Baillairgé à l’histoire de l’art de la ville de Québec est pleinement et à juste titre reconnue. Dans le redéploiement des collections au Musée national des beaux-arts du Québec en 2018, l’artiste figure parmi les mieux représentés dans les salles de la collection permanente consacrées à l’art ancien.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements