Simone Hudon (1905-1984)

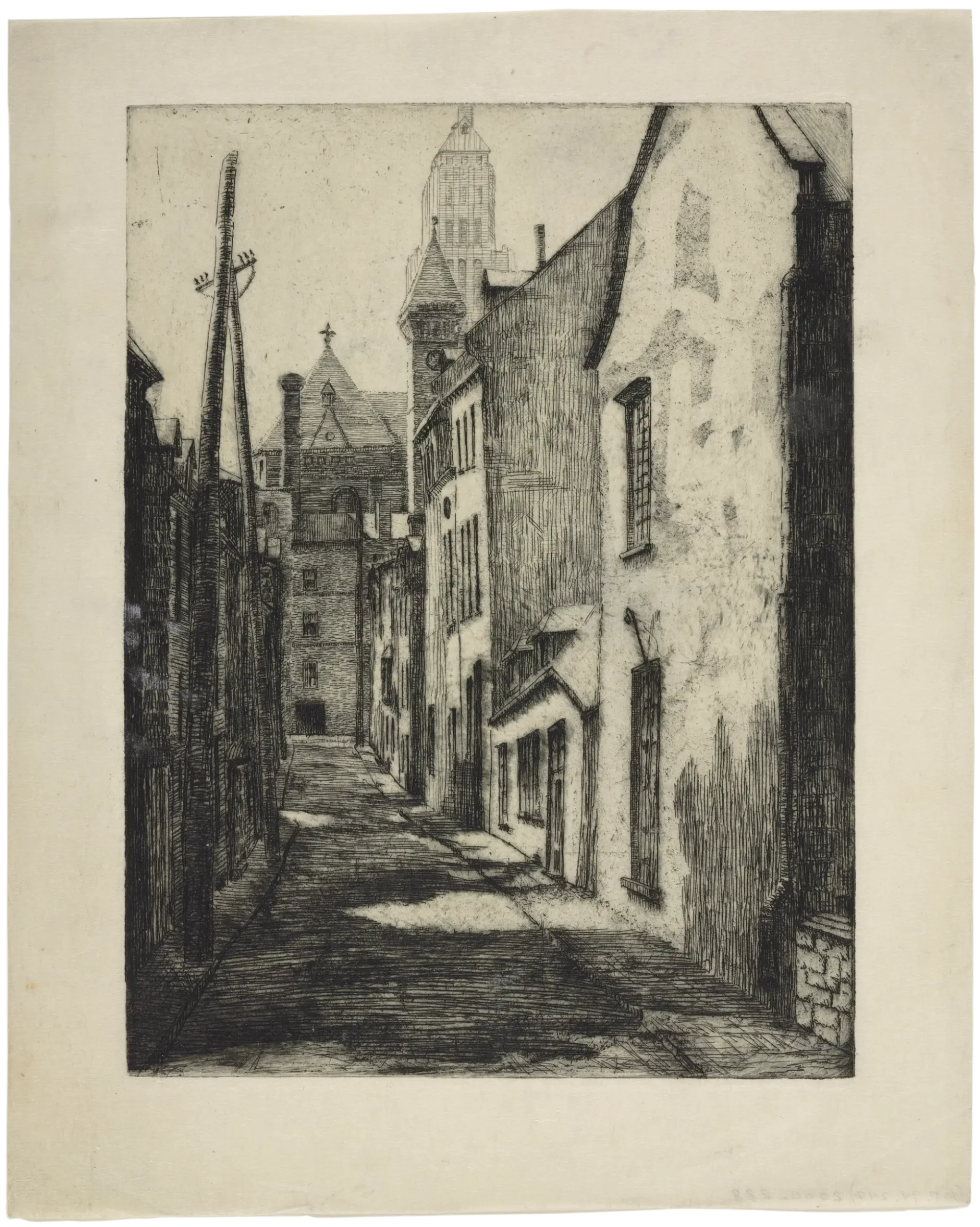

Simone Hudon, Rue Saint-Flavien à Québec, v.1930-1944

Eau-forte et pointe sèche, 24,9 x 20 cm (papier); 20,2 x 15 cm (image)

Musée national des beaux-arts du Québec, Québec

Simone Hudon contribue au mouvement de renouveau de l’estampe originale à Québec, dans le sillage de son professeur, le peintre-graveur québécois Henry Ivan Neilson (1865-1931), directeur du premier atelier de gravure à voir le jour dans un milieu scolaire au Canada, à l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ), dès sa fondation en 1922. Graduant en 1931, elle développe ses habiletés pour l’eau-forte et maîtrise rapidement la complexité du métier à toutes les étapes de réalisation de l’estampe. Au décès de Neilson, Hudon est nommée cheffe temporaire de l’atelier de gravure et, en 1936, elle accède au poste de professeure de gravure, perspective, dessin et décoration à l’ÉBAQ, fonction qu’elle occupe jusqu’à son départ pour Montréal en 1945.

Rue Saint-Flavien à Québec illustre bien sa manière, qui magnifie le caractère authentique de la capitale. L’artiste rend compte des vieilles rues ou encore des paisibles paysages rustiques, comme dans Au pied du Cap-Blanc, Québec et la Tour Martello sur les plaines d’Abraham Martin, 1930-1945. Sa graphie est nerveuse, foisonnante, et son style expressif valorise les forts contrastes d’ombre et de lumière.

À l’exception d’une incursion en art religieux entre 1938 et 1943, l’œuvre dessinée et gravée de Hudon présente un ensemble homogène attaché à la description pittoresque de sa ville natale. Elle témoigne du souci de préserver et de perpétuer le charme des vieux murs, des ruelles et des bâtiments de Québec avant que le rouleau compresseur de la modernité ne les efface à tout jamais. Le critique d’art et peintre Jean Paul Lemieux (1904-1990) se prononce en 1944 sur l’œuvre de Simone Hudon et lui manifeste sa reconnaissance de préserver l’image de la vieille capitale appelée à disparaître à cette époque où « l’ère de la machine, avec sa redoutable uniformité, s’étend et écrase tout ce qui donnait à Québec son caractère unique parmi les villes d’Amérique ».

Hudon capte d’abord ses sujets en les dessinant sur le motif ou en les composant à partir de documents anciens. Ses compositions à l’aquarelle, au fusain et à la mine de plomb rehaussées, comme La basilique, v.1930-1945, sont des œuvres d’art à part entière, que l’artiste expose dans les années 1930, à Québec, au Canada et à l’étranger. De ses dessins, elle tire des estampes qui préservent les effets d’expressivité et d’instantanéité tant recherchés par les artistes représentant le mouvement du renouveau de l’eau-forte.

Entre 1930 et 1945, l’artiste crée plus d’une soixantaine de planches à l’enseigne du pittoresque urbain, l’eau-forte, Québec vu du port, 1932/1933, en fait foi. Leurs tirages oscillent entre vingt-cinq et cent épreuves, signe qu’elles répondent à une forte demande du marché. Elles sont annuellement représentées dans les expositions des deux principales associations de praticien·nes professionnel·les de la peinture et de la gravure au Canada, la Société canadienne des arts graphiques, et la Société des peintres-graveurs canadiens, toutes deux à Toronto. En 1935, ses gravures sont sélectionnées parmi les œuvres canadiennes exposées au Devon Art Club, à Torquay et à Londres, en Angleterre.

Après 1945, Hudon cesse de graver, mais la diffusion de ses estampes connaît un regain en 1967, avec la publication de l’album Au fil des côtes de Québec publié par le Secrétariat de la province de Québec en collaboration avec la Commission du Centenaire du Canada. Hudon se fait autrice et conçoit les textes poétiques en plus de choisir trente-six estampes qui seront reproduites en photogravure pour illustrer l’ouvrage.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements