Théophile Hamel (1817-1870)

Théophile Hamel, Autoportrait au paysage, v.1841-1843

Huile sur toile, 140 x 119,5 cm

Musée de la civilisation, Québec

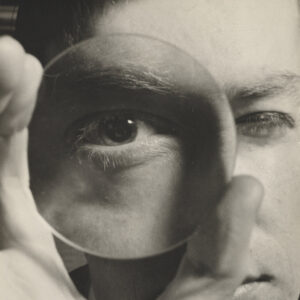

Théophile Hamel, Autoportrait dans l’atelier, v.1849

Huile sur toile, 53,8 x 42 cm

Musée national des beaux-arts du Québec, Québec

Théophile Hamel, fils de cultivateur né sur une terre près de Québec en 1817, gravit les échelons de la réussite sociale en pratiquant l’art du portrait. Talentueux dès son jeune âge, il entre à seize ans comme apprenti chez Antoine Plamondon (1804-1895), où il reçoit une formation à l’européenne, axée sur le dessin et la copie de tableaux du fonds Desjardins. Après six ans d’apprentissage, de 1834 à 1840, Hamel ouvre son propre atelier à Québec : c’est à ce moment qu’il peint l’Autoportrait au paysage, qui le figure en dessinateur sérieux, avec sa blouse blanche, son porte-mine et son cartable, sur un arrière-plan naturel. La composition vise à convaincre une éventuelle clientèle de ses capacités en dessin, en paysage et en portrait. L’artiste réalise toutefois que pour asseoir la confiance de cette clientèle, il lui faut, comme son maître Plamondon, perfectionner son art en Europe.

De 1843 à 1846, Hamel séjourne à Rome principalement, et à Florence, Bologne, Venise, puis Paris et Anvers, grâce à un carnet bien garni de commandes de copies par les autorités religieuses de Québec. Il est le premier peintre canadien à se rendre en Italie et en Flandres, au-delà de la France, pour parfaire sa formation. L’Autoportrait dans l’atelier, qu’il compose à son retour, le montre beaucoup plus confiant et déterminé dans la lumière théâtrale qui pénètre l’atelier. Placé devant son chevalet, Hamel exhibe les attributs du praticien de profession, palette et pinceau à la main, et suspend son geste pour regarder son interlocuteur.

Le peintre démontre la même franchise et ardeur dans la représentation des membres de l’élite au pouvoir, bourgeoise, ecclésiastique et militaire, francophone et anglophone, catholique et protestante, qui font appel à lui, tels que le notaire Archibald Campbell en 1847 et l’épouse du riche marchand Cyrice Têtu qui pose avec son fils Amable en 1852. L’arrière-plan, en partie fermé par une tenture de velours puis ouvert sur un paysage, ramène l’attention sur les sujets, sur les détails de leurs expressions, sur leurs gestes et attributs qui témoignent de leur position. La mère bienveillante enserre son fils, lequel rappelle d’ailleurs qu’Hamel était considéré comme « le portraitiste par excellence des enfants ». Le prestige social de ces élites s’incarne dans les effigies peintes par Hamel, qui voit sa propre aura briller en retour, au rythme fulgurant des commandes qu’il reçoit.

L’ascension du portraitiste connaît un sommet en 1853, lorsque le gouvernement lui commande trois séries de portraits propagandistes totalisant plus de quarante tableaux qui immortaliseront les présidents de l’Assemblée législative et des Conseils législatifs des provinces et du Canada. S’ajoute à ces sujets une série de personnages historiques, comme les explorateurs Samuel de Champlain (v.1570-1635) et Paul de Chomedey de Maisonneuve (1612-1686), ou encore Jacques Cartier (1491-1557) que peint Hamel en 1848, dans une composition copiée d’après une œuvre de l’artiste franco-russe François Riss (1804-1886) perdue après coup. Cette effigie de l’explorateur malouin deviendra l’une des plus connues, Hamel y contribuant lui-même en diffusant le motif par la lithographie qu’il fait tirer d’après un de ses fusains du même sujet. Plus tard, la poste canadienne l’adopte pour différentes éditions de timbres, au fil des ans.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements