Les artistes à Québec ont de tout temps joué l’important rôle de bâtisseuses et bâtisseurs de communauté. Le pouvoir de leur créativité aura fédéré des personnalités provenant d’autres milieux de la société (politique, religieux, laïque) qui ont aussi contribué par leur vision, innovante et persuasive, à faire de Québec la ville culturelle qu’elle est devenue. Cette sélection de personnalités phares invite à porter le regard sur les débuts de la colonie et à cheminer jusqu’à l’époque actuelle. Notre récit commence avec une bâtisseuse inspirée par la foi catholique, créatrice en broderie et en littérature, qui a contribué aux fondements culturels de Québec. Des siècles plus tard, un bâtisseur wendat, lui aussi artiste, réussit à réensauvager le milieu de l’art actuel.

Marie de l’Incarnation (1599-1672)

La ferveur religieuse de Marie de l’Incarnation, née Marie Guyart, est ancrée dans sa personnalité aux multiples talents et dans un grand sens de l’action. Non seulement est-elle la supérieure d’une communauté religieuse établie aux premiers temps de la Nouvelle-France, mais elle est aussi l’autrice de près de 10 000 lettres et de trois ouvrages autobiographiques, qui constituent une fascinante narration des débuts de l’histoire coloniale, de son établissement en 1639 jusqu’à sa mort en 1672. Nombre de spécialistes de divers domaines s’inspirent toujours des écrits de cette bâtisseuse de la culture et des arts à Québec.

Femme de son temps, Marie de l’Incarnation est rompue à l’art de la broderie qu’elle pratique et enseigne aux écolières autochtones et françaises nouvellement établies, dans son monastère de religieuses cloîtrées de Québec. On lui attribue le Parement d’autel dit de l’éducation de la Vierge, seconde moitié du dix-septième siècle, qui atteste de la grande qualité de la broderie qu’elle importe en Nouvelle-France.

Veuve à dix-neuf ans, laissant l’éducation de son fils à sa sœur, la Française Marie Guyart est admise chez les Ursulines de Tours, sa ville natale, en 1631, avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France en 1639. Elle fonde la première maison d’éducation destinée à l’instruction des jeunes filles dans un monastère de bois de la Basse-Ville de Québec, qui a alors l’allure d’un poste de traite peuplé d’à peine 240 âmes. Douée d’un bon sens des affaires, la religieuse s’occupe de la gestion de la vie temporelle de l’école et du séminaire des jeunes filles. En 1642, elle dresse les plans et supervise la construction en pierre du nouveau monastère des Ursulines et de sa chapelle dans la Haute-Ville.

Femme de lettres, la religieuse s’est révélée une écrivaine prolifique dans sa langue maternelle, le français, mais elle s’est aussi investie dans l’apprentissage des langues autochtones, algonquiennes d’abord, puis les langues iroquoiennes, qu’elle apprend avec l’aide des Jésuites et qu’elle enseignera ensuite à ses consœurs. La religieuse en vient à rédiger des dictionnaires notamment composés d’un catéchisme en langue wendat puis algonquine.

Ses talents artistiques relèvent de l’art de la broderie et des travaux d’aiguille marqués par un raffinement à la française qui caractérise également le travail de ses successeures, dont Marie Lemaire des Anges (1641-1717), avec le Parement d’autel dit de la Nativité, seconde moitié du dix-septième siècle. Marie de l’Incarnation n’a de cesse de cultiver la vie spirituelle de la petite communauté, notamment en dotant les manifestations publiques de la foi d’ornements sacrés, de vêtements et de mobiliers liturgiques qu’elle parvient à obtenir à la faveur de ses relations avec des communautés religieuses et de nobles mécènes de Paris. Lors des célébrations liturgiques inscrites au calendrier religieux de Québec, le trésor d’ornements sacrés de la chapelle des Ursulines s’expose au regard des fidèles.

Les religieuses pratiquent, en outre, l’art de la dorure, qui consiste en l’application d’une mince couche de feuille d’or sur les sculptures ou ornementations en bois, et la peinture décorative, essentiellement de sculptures. Comme la constitution d’un patrimoine visuel sacré bat son plein à Québec au dix-septième siècle, les Ursulines ont lancé une tradition artistique ornementale que des générations de religieuses et d’élèves entretiendront et perpétueront par la suite.

La contribution de Marie de l’Incarnation à la vie culturelle de Québec se mesure encore de nos jours. Son legs artistique rayonne grâce au Pôle culturel du monastère des Ursulines, un organisme créé par la communauté religieuse, en 2017, pour assurer la gestion de ses archives, de ses collections et de son musée. Le Centre Marie-de-l’Incarnation, inauguré en 1964, s’active toujours à faire connaître l’histoire de la communauté et de sa fondatrice. Reconnue « Mère de la Nouvelle-France » par le Parlement du Québec au dix-neuvième siècle, Marie de l’Incarnation est béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1980 et canonisée par le pape François en 2014.

François de Laval (1623-1708)

Monseigneur François de Laval est le bâtisseur de la foi catholique en Nouvelle-France. À son arrivée, en 1659, c’est à titre de vicaire qu’il jette les bases de la puissante Église catholique canadienne et, quinze ans plus tard, en 1674, il obtient son diocèse. Le premier évêque de Québec exerce son pouvoir spirituel sur un réseau qui comptera trente-cinq paroisses à la fin de son épiscopat, en 1690. En matière d’art, sa contribution à Québec tient dans son encouragement de l’art religieux.

La construction et l’ornementation de nouveaux lieux de culte stimulent les importations et la production artistique locale. À cet égard, l’influence de Mgr de Laval, qui multiplie les importations d’œuvres sacrées en provenance de la métropole parisienne et encourage l’émergence de carrières artistiques locales, est fondamentale. Par exemple, aux premiers jours des cérémonies religieuses à la cathédrale Notre-Dame de Québec, l’église obtenant ce statut en 1674 quand Laval devient évêque, ce dernier célèbrera l’eucharistie avec un présent lui ayant été offert par le roi Louis XIV, un calice liturgique de vermeil et une patène, richement ornementés des scènes de la vie de la Vierge.

À gauche : Artiste inconnu·e, Patène, 1850 ou après, argent, or, 1,2 cm (hauteur), 19,3 cm (diamètre), Musée de la civilisation, Québec. À droite : Attribué à Nicolas Dolin, Calice, 1850 ou après, or, argent, 31,8 cm (hauteur), 19 cm (diamètre), Musée de la civilisation, Québec.

À gauche : Artiste inconnu·e, Patène, 1850 ou après, argent, or, 1,2 cm (hauteur), 19,3 cm (diamètre), Musée de la civilisation, Québec. À droite : Attribué à Nicolas Dolin, Calice, 1850 ou après, or, argent, 31,8 cm (hauteur), 19 cm (diamètre), Musée de la civilisation, Québec.

Si modestes soient-elles à l’extérieur, les églises québécoises recèlent à l’intérieur de remarquables décors, de somptueux accessoires liturgiques réalisés à Paris (peinture, sculpture, pièces d’orfèvrerie) qui servent à instruire, à édifier et à entretenir la ferveur religieuse. Depuis le concile de Trente (1545-1563), l’art incarne le divin dans les églises richement décorées de peintures, de sculptures, de mobiliers sacrés, ornementés et dorés, qui préfigurent le paradis. Cette adéquation parfaite entre art et foi catholique peut être ardue à comprendre dans nos sociétés occidentales, pluralistes et contemporaines, où la laïcité est aujourd’hui un important principe de gouvernance.

Mgr de Laval laisse également un héritage culturel important à Québec, qui tient dans la fondation du Séminaire de Québec en 1663, dédié à la formation des prêtres (au Grand Séminaire) et à l’enseignement des jeunes Français, Canadiens et Autochtones (au Petit Séminaire). Cette institution constitue le centre religieux, intellectuel, scientifique et artistique de la Nouvelle-France.

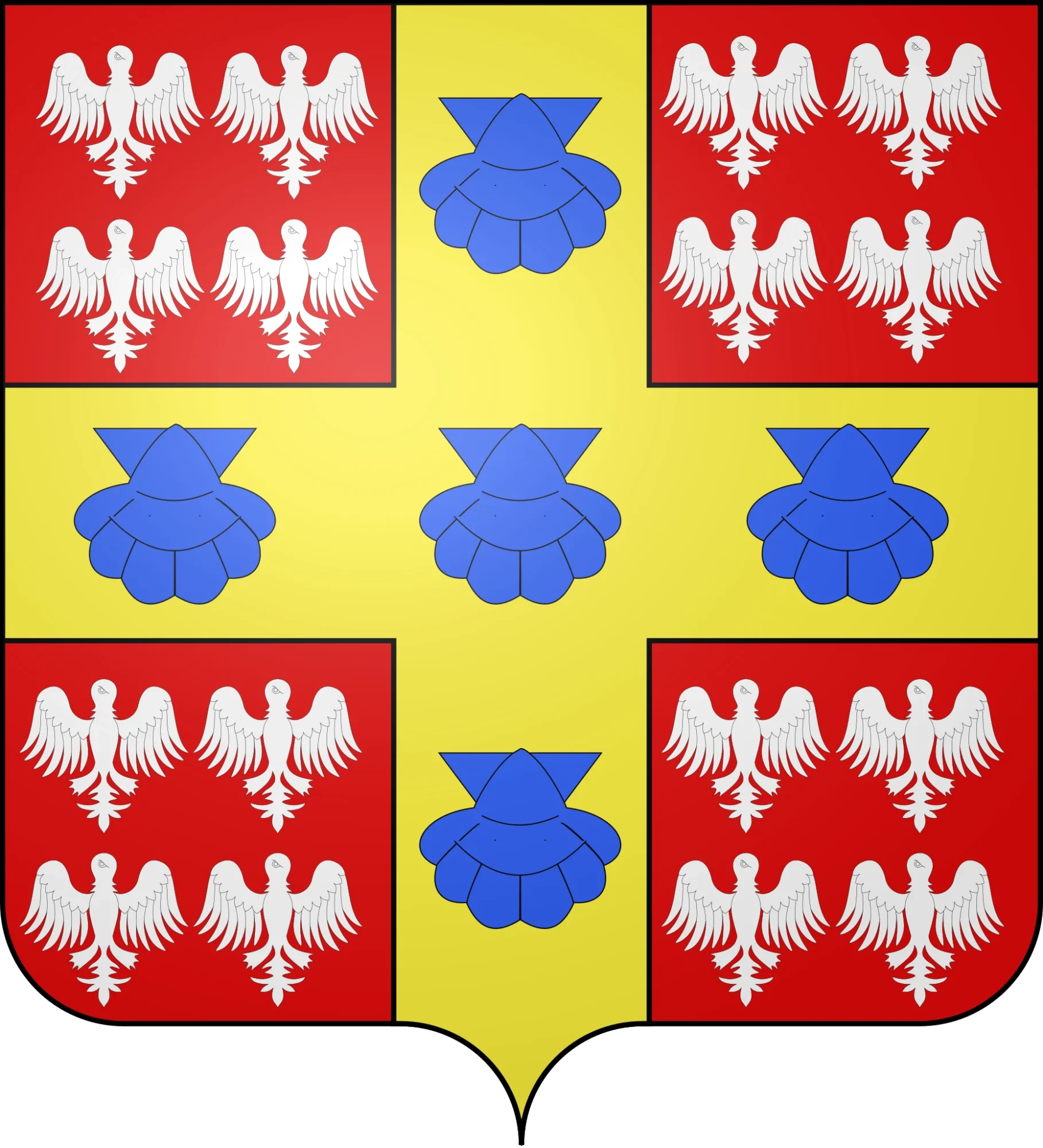

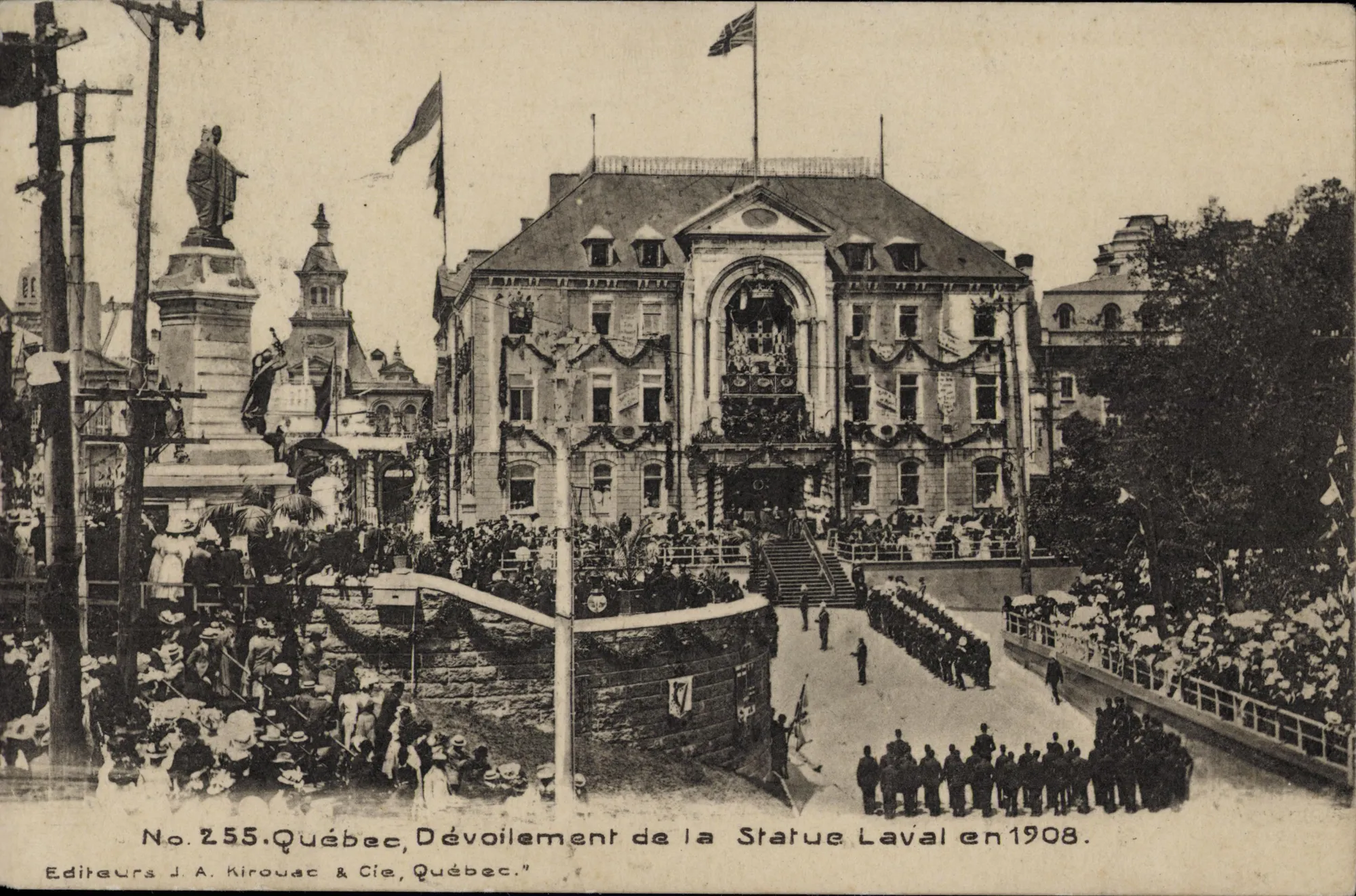

Au vingt-et-unième siècle, les seize alérions, la croix et les cinq coquilles des armoiries de la famille de Mgr de Laval figurent encore et toujours comme emblème symbolique du Séminaire de Québec, mais aussi de l’Université Laval qui en découle et à l’initiative duquel elle a été fondée en 1852. Premier établissement d’enseignement supérieur francophone en Amérique, sixième université au Canada, l’Université Laval rend hommage à Mrg de Laval par son nom, tout comme le sculpteur Louis-Philippe Hébert (1850-1917) conçoit à sa mémoire un majestueux monument de treize mètres, inauguré en 1908, au tricentenaire de la fondation de Québec, devant une foule de 50 000 personnes. En 2014, Mgr de Laval est proclamé « saint » par le pape François reconnaissant ainsi son rôle de père fondateur de l’Église catholique canadienne.

Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756)

Ingénieur, architecte et urbaniste français, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry est un bâtisseur patient de la ville de Québec, qui influence plusieurs sphères de la vie en Nouvelle-France, « par la variété et la portée de ses travaux en génie militaire, en architecture tant civile que religieuse, ainsi qu’en aménagement urbain ». Sa plus formidable contribution à la cité tient sans doute dans l’enceinte fortifiée de la Haute-Ville qu’il imagine en 1716, mais dont il ne supervise la réalisation qu’à compter de 1745.

Ce militaire de carrière et fils d’ingénieur est d’abord envoyé en mission temporaire à Québec en 1716 à titre de gestionnaire des colonies françaises, dans le but d’évaluer le projet de fortification que l’ingénieur général de la marine avait conçu depuis la France sans avoir vu Québec. Chaussegros retourne en France en 1717, avec sa proposition de défense militaire, et ses dessins et plans de l’enceinte et d’une citadelle, puis revient dans la capitale en 1719 en tant qu’ingénieur en chef du roi de France pour le Canada. Ce titre l’amène à travailler à Montréal et au Niagara, en plus de Québec, où il s’établira en se mariant avec Marie-Renée Legardeur de Beauvais, jeune femme de la haute société coloniale dont le statut autorise Chaussegros à joindre à son patronyme la particule « de Léry ».

L’ingénieur en chef du roi laisse sa marque à Québec en ayant su adapter aux conditions locales la réglementation urbanistique, extrêmement codifiée, imposée par la métropole parisienne. Pragmatique, Chaussegros de Léry propose des mesures de construction résidentielle qui s’accordent au climat, aux risques d’incendie et aux problèmes d’insalubrité de Québec. Ces mesures sont à l’origine d’un décor urbain soumis au classicisme français empreint d’uniformité et de simplicité : adoption de la toiture à deux versants plutôt que les toits à la Mansart, d’une charpente en bois simplifiée, de murs coupe-feu et d’étages de maçonnerie, suppression des ornementations en bois, etc. Cette architecture rationnelle n’avait pas toujours l’adhésion des élites de la colonie, fortement imprégnées des codes de la société de cour parisienne dont elles étaient avides de l’opulence.

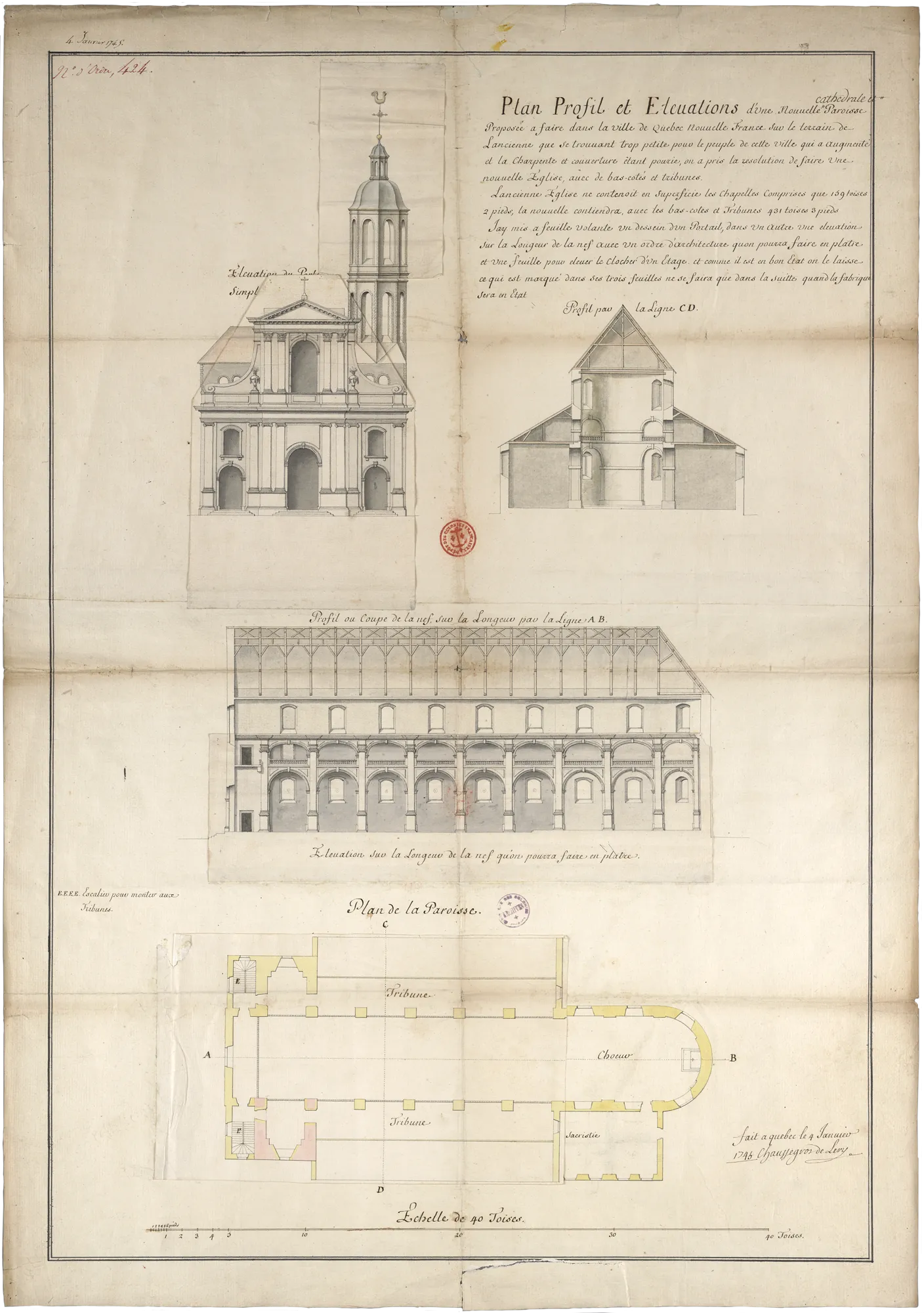

L’œuvre de Chaussegros de Léry à Québec se manifeste de plus dans l’architecture de symboles du pouvoir, tout à la fois civile – par exemple, il contribue à la rénovation de la résidence officielle du gouverneur général à Québec, le château Saint-Louis, achevée en 1723 – et religieuse – il crée les plans et supervise l’agrandissement de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec à compter de 1744. Ses contributions à l’architecture militaire sont toutefois les plus reconnues aujourd’hui.

Quant à son projet de citadelle sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants, il ne prend forme que dans les années 1820, un siècle après que l’ingénieur en ait dessiné les plans. À la faveur de l’enceinte fortifiée de Chaussegros de Léry, toujours présente au vingt-et-unième siècle dans le paysage de la capitale québécoise, l’arrondissement historique du Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

George Ramsay, 9e comte de Dalhousie (1770-1838)

Lord Dalhousie, gouverneur général du Haut-Canada et du Bas-Canada du 18 juin 1820 au 8 septembre 1828, dirige la colonie depuis Québec, dont il a été l’un des bâtisseurs les plus progressistes. Le portrait en pied réalisé par le silhouettiste des États-Unis Jarvis Frary Hanks (1799-1853) traduit de belle façon la prestance de cet homme de haut commandement qui pose contre le paysage caractéristique de la capitale reconnaissable par le Cap-aux-Diamants. Après l’Église catholique, Lord Dalhousie peut se targuer d’être le premier véritable mécène et collectionneur de la ville de Québec au dix-neuvième siècle.

D’emblée, l’aristocrate écossais déteste la capitale avec ses rues étroites, sales et bruyantes, qui lui donnent le sentiment d’être à Paris, sans parler du vieux château Saint-Louis érigé en 1647 et dont « l’état répugnant et meublé misérablement » lui paraît indigne de loger le gouverneur général des dominions américains de l’Empire britannique. Au cours de ses huit années en poste, la résidence officielle se transforme : les pièces sont meublées et décorées au goût du jour, avec les murs garnis de peintures, d’aquarelles et d’estampes. Animé d’une vive curiosité, passionné d’architecture et d’arts visuels, le vice-roi de la colonie britannique impose une influence progressiste dans les différents aspects de la vie intellectuelle, scientifique et artistique de la capitale. Son action crée une brèche dans l’emprise étriquée qu’exerce depuis toujours à Québec le clergé catholique. À l’instigation de Lord Dalhousie, la plus ancienne société littéraire de langue anglaise au Canada, la Literary and Historical Society of Quebec, voit le jour en 1824.

Pour comprendre les nouveaux territoires qu’il gouverne, Lord Dalhousie s’entoure d’artistes topographes, anglophones, d’origine écossaise ou britannique, qui l’accompagnent dans ses voyages au Canada pour en dessiner les paysages et caractéristiques. Les militaires de carrière John Elliott Woolford (1778-1866), James Pattison Cockburn (1779-1847) et John Crawford Young (v.1788-1859) sont actifs auprès de Lord Dalhousie et de son entourage, qui collectionnent abondamment leurs œuvres. C’est Young qui dessine l’obélisque commémorant la mort du marquis de Montcalm et du général James Wolfe dans la bataille sur les plaines d’Abraham, monument que Dalhousie inaugure le jour de son départ définitif de Québec.

Charles Ramus Forrest (v.1786-1827) est également du nombre des favoris de Lord Dalhousie pendant les deux années qu’il passe à Québec, de 1821 à 1823. L’aquarelliste confère une modernité toute singulière aux panoramas québécois dont il traduit le pittoresque et la beauté par des compositions lumineuses et limpides, hautement stylisées. L’Écossais James Smillie Jr. (1807-1885), arrivé à Québec à l’âge de quatorze ans avec sa famille dont les membres sont doués sur le plan artistique, devient le premier graveur à Québec et profite du mécénat de Lord Dalhousie pour parfaire sa formation en gravure à Londres. À son retour, Smillie grave les vues de Cockburn et de Young et collabore à la publication de Picture of Quebec (1829) premier guide illustré de Québec.

Du côté francophone, l’encouragement du mécène et collectionneur se porte exclusivement sur le maître-orfèvre Laurent Amiot (1764-1839), auquel il passe quelques commandes dans la décennie 1820. C’est d’ailleurs à Amiot que Lord Dalhousie confie la conception de la Coupe présentée à George Taylor, 1827, pour le lancement du navire Kingfisher. L’ouvrage, sans équivalent en orfèvrerie locale en cette première moitié du dix-neuvième siècle, résulte d’une collaboration d’Amiot avec le sculpteur François Baillairgé (1759-1830), qui aurait conçu la tête de licorne, et le graveur Smillie, qui aurait gravé la face principale du vase. L’objet incarne fort bien l’effervescence suscitée par George Ramsay, 9e comte de Dalhousie, dans le milieu des arts visuels à Québec au dix-neuvième siècle.

Frederick Temple Hamilton Blackwood, 1er marquis de Dufferin (1826-1902)

Frederick Temple Hamilton Blackwood (1826-1902), Lord Dufferin et nouveau gouverneur général du Canada, arrive dans le nouveau dominion du Canada en 1872. À l’époque, la ville de Québec est dans un état de délabrement tel qu’elle doit se refaire une beauté et se moderniser afin d’être digne de son statut de siège du gouvernement provincial. Le représentant de la reine Victoria au Canada, Lord Dufferin, fait en sorte de resserrer les liens entre la ville et la Grande-Bretagne en collectant des fonds nécessaires à son embellissement et à sa restauration. Dans ce contexte, il contribue à embellir significativement Québec à la fin du dix-neuvième siècle.

Le mandat de Lord Dufferin tend à se définir quand il est témoin de la destruction du patrimoine québécois dans l’indifférence des autorités en place. Comme les militaires de la garnison britannique ont quitté la ville en 1871, les ouvrages militaires défensifs, remparts et portes entourant la vieille ville, ne semblaient plus avoir de raison d’être. C’est dans ce contexte d’expansion urbaine que quatre portes d’accès (porte Prescott, porte du Palais, porte Hope et porte Saint-Louis) ont été démolies parce que leur passage était jugé trop étroit pour la circulation vers les nouveaux centres d’activité qui s’étendaient à l’extérieur de la cité. Scandalisé par la dégradation de la richesse historique de Québec, Lord Dufferin crée, en 1875, un plan d’embellissement adapté aux besoins d’une ville moderne : nouvelles portes plus larges, prolongement de la terrasse sur le Cap-aux-Diamants, restauration des murailles et aménagement d’un chemin de ronde, lequel ceinturera la vieille ville et profitera aux piétons.

Sous le mandat de Lord Dufferin, la Citadelle de Québec devient la résidence estivale du gouverneur général qui y séjourne régulièrement. Le gouverneur est à l’origine de la propagation du style château qui marquera l’architecture de la vieille ville, notamment avec le Château Frontenac, inauguré en 1893 sur le Cap-aux-Diamants. C’est aussi à cet endroit qu’à la demande de Dufferin, la terrasse, d’abord érigée en 1838, est rallongée suivant les plans de l’ingénieur de la ville et architecte québécois, Charles Baillairgé (1826-1906), qui en quadruple la longueur. Inaugurée en 1879, la spectaculaire terrasse, aujourd’hui connue sous le nom de terrasse Dufferin, est agrémentée de kiosques et offre une vue éminemment pittoresque sur le fleuve Saint-Laurent en attirant le regard vers l’ouest, jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans et des chutes Montmorency. Ce panorama unique ravit la population et les touristes du monde entier encore aujourd’hui.

Homme de l’ère victorienne, passionné de romantisme, Lord Dufferin est obnubilé par le Moyen-Âge, peu importe que la ville de Québec appartienne à l’époque de la Renaissance moderne et que le classicisme français s’y soit épanoui. Avec son architecte William H. Lynn (1829-1915), il met en scène l’ambiance médiévale mythique de la ville, en théâtralisant son passé militaire, ses murs de pierre qui abritent les institutions religieuses, ses portes rehaussées d’ornementations néo-gothiques rappelant les châteaux d’Europe et la ville française de Carcassonne (restaurée par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) au milieu du dix-neuvième siècle). Porté par cette esthétique pittoresque, Lord Dufferin imagine la future postérité touristique de Québec et cherche à lui conférer une aura romantique. Sa décision de rebâtir les fortifications et les portes de la ville deviendra, un siècle plus tard, la raison majeure pour l’intégration du Vieux-Québec à la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

Louis-Athanase David (1882-1953)

De 1919 à 1936, à titre de ministre responsable du Secrétariat de la Province, Louis-Athanase David est le bâtisseur de la première politique culturelle québécoise. Il met en place une série de mesures qui doteront la capitale de ses principales institutions culturelles. Sa vision consiste « à former une élite artistique destinée à orienter les goûts de notre peuple vers la beauté », et « d’exprimer l’âme d’un peuple par des œuvres durables » en plus « d’offrir à l’artiste, qu’il soit musicien, sculpteur ou peintre, l’encouragement nécessaire à ses œuvres ». David imagine d’abord un musée national, mais ses ambitions vont aussi vers le développement de l’enseignement et la création de prix littéraires, de bourses d’études, parmi d’autres mesures. Ses politiques engendreront, à Québec, la fondation de la première école des beaux-arts publique au pays, l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ), inaugurée en 1922, et le Musée de la province de Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec) ouvert en 1933.

Le modèle français domine à Québec depuis les premiers temps de la colonisation au dix-septième siècle, et c’est encore en cette tradition artistique que David croit fermement et à laquelle il rattache l’identité culturelle canadienne-française. La tradition académique et l’art français sont ainsi privilégiés comme références principales dans l’enseignement des arts à Québec. Sans compter qu’au siècle précédent, sans école d’art, les artistes de la capitale devaient se tourner vers la France pour compléter leur formation, ce qui semblait la norme pour mener une carrière professionnelle. Pour David, « puiser dans le passé français du Québec » permettait d’établir « les bases [de la] spécificité nord-américaine » de la province. Les artistes québécois Alfred Pellan (1906-1988) et Omer Parent (1907-2002) ainsi que l’historien de l’art Gérard Morisset (1898-1970) ont obtenu une bourse d’études à l’étranger (dont David bonifie le programme) pour parfaire leur formation à Paris.

Idéaliste, David semble avoir voulu « dégager un horizon pour le développement culturel du Québec ». Sa Loi sur les musées de la province prévoit, en 1922, l’établissement de deux musées pour servir l’étude de l’histoire, de la science et des beaux-arts : un à Québec et un à Montréal. Finalement, de ses politiques, seul le Musée de la province de Québec, érigé sur les plaines d’Abraham, ouvre ses portes en 1933. David fait partie du jury qui préside à l’achat des œuvres d’art formant le noyau de la collection nationale qui allait être conservée au nouveau musée. Ces premières acquisitions, faites dans le cadre d’un programme gouvernemental d’encouragement aux arts, ont en commun le paysage québécois – urbain et rural – sous les effets de neige.

Parmi ces acquisitions initiales, Le pont de glace à Québec, 1920, du peintre montréalais Clarence Gagnon (1881-1942), donne une vision impressionniste du paysage québécois. « Le terme pont de glace désigne un passage balisé situé sur l’englacement entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Lorsque le plus connu d’entre eux prenait entre Québec et Lévis, c’était une fête. Il permettait des échanges économiques et une socialisation particulière. » La séquence de traîneaux traversant le pont est animée de couleurs vives. Elle achève sa route dans un arrière-plan traité à la manière impressionniste, parsemé de petites touches de matière lumineuse. Cette œuvre compte parmi les premières de la collection nationale, qui devait, en plus de montrer les beautés du territoire, définir « une peinture de l’âme canadienne-française ». Cet accent devait aussi être celui du futur musée, suivant le projet politique de David et ses convictions nationalistes.

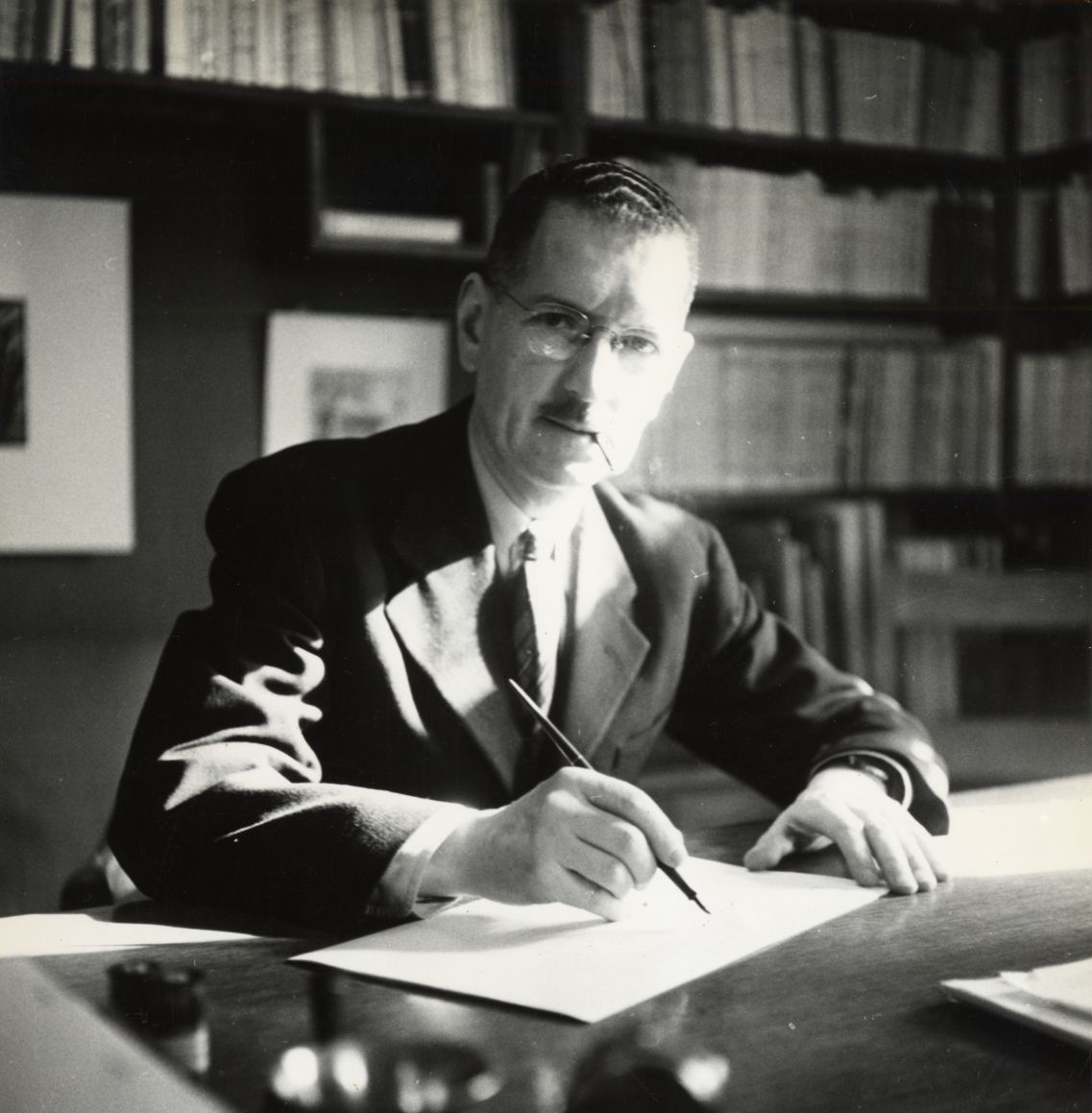

Gérard Morisset (1898-1970)

Le bâtisseur érudit qu’est Gérard Morisset s’est démarqué dans la ville de Québec à titre de premier professeur auxiliaire des cours d’histoire de l’art institués à la Faculté des lettres de l’Université Laval en 1952, et comme directeur du Musée de la province de Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), de 1953 jusqu’en 1965. À l’échelle de la province, Morisset pose les fondements de la discipline de l’histoire de l’art, dont il favorise la professionnalisation. Son héritage est tel que l’un des prestigieux Prix du Québec sera établi à son nom en 1992.

Grand défenseur de l’idéologie de résistance à la modernité, Morisset n’aura de cesse de nourrir une vision mythique de la Nouvelle-France qu’il comprend comme une extension de la mère-patrie. Il interprète et raconte avec passion et nostalgie le récit d’un riche passé dont les précieux témoignages sont menacés de disparition, victimes de l’ignorance et de l’insouciance qu’on leur porte. Il parvient à convaincre les autorités gouvernementales de la nécessité de sauvegarder les biens patrimoniaux : en 1937, il amorce l’ambitieux projet de dresser l’Inventaire des œuvres d’art du Québec, qui se poursuit jusqu’en 1969, et qui inaugure la pratique de l’histoire de l’art dans la province.

Cet inventaire est l’une des contributions les plus significatives de Morisset à l’histoire de l’art québécois. Depuis la capitale, il dirige une petite équipe qui fait les relevés sur le terrain, en voyageant un peu partout dans la province pour dresser l’inventaire raisonné et méthodique de « toutes » les œuvres d’art du Québec, des arts majeurs (architecture, sculpture, peinture, orfèvrerie) aux arts mineurs (ferronnerie, reliure, ébénisterie, poterie, artisanat domestique, chasublerie). L’orientation que donne Morisset à ce projet valorise le patrimoine traditionnel canadien-français, sur lequel il rassemble une impressionnante « masse d’informations à force […] d’études des objets, de fouilles dans les archives, de sondages auprès des individus conservant la mémoire (orale) des lieux, et de quêtes documentaires dans les diverses publications disponibles, en particulier les monographies paroissiales ». Son inventaire n’aborde pas l’art autochtone et peu la production québécoise de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle. La génération suivante de spécialistes en histoire de l’art formée à l’université, « et souvent influencée par les approches culturelles et sociales développées dès les années 1960 », allait bientôt combler ces lacunes.

Pour Morisset, l’Inventaire des œuvres d’art du Québec n’a jamais été une fin en soi, mais un moyen pour interpréter et diffuser l’histoire de l’art. Le bilan de ses réalisations en termes de diffusion et de vulgarisation est colossal. « Tirant parti des multiples renseignements colligés, Morisset a publié dix livres à compte d’auteur sur les arts au Québec au cours des années 1940 et 1950, dont son premier essai de synthèse, Coup d’œil sur les arts en Nouvelle-France (1941) », en plus d’avoir collaboré à vingt-cinq ouvrages collectifs et d’avoir écrit quelque cent-soixante articles de journaux et cent-quarante-cinq articles de périodiques jusqu’en 1968. Morisset prononce des centaines de conférences et anime des causeries à la radio d’État en 1941 et 1942; à partir de 1944, il participe à une série de radio La voix du Canada, destinée au public français européen et diffusée sur ondes courtes jusqu’en 1953. Son engagement envers l’histoire de l’art en fait l’un des intellectuels les plus connus au Québec.

L’apport de Morisset à la capitale même est considérable lorsqu’il accède à la direction du Musée de la province de Québec pendant une dizaine d’années. Le nationalisme qu’il défend avec passion se traduit par de nombreuses acquisitions pour les collections d’art ancien et d’art moderne québécois, ainsi que par des expositions qui circuleront au Canada et à l’étranger. Le premier bâtiment du musée ouvert en 1933 porte le nom de pavillon Gérard-Morisset depuis 1991. L’année suivante, le prix Gérard-Morisset pour le patrimoine est mis sur pied et compte parmi les prestigieux Prix du Québec décernés annuellement par le gouvernement de la province.

Jean-Paul L’Allier (1938-2016)

Maire de la ville pendant seize ans, de 1989 à 2005, Jean-Paul L’Allier est le bâtisseur de la capitale culturelle qu’est Québec au vingt-et-unième siècle. Son rôle est immense dans l’épanouissement des arts dans la ville où son héritage est bien visible des décennies après son passage à l’administration municipale. Ce fils de boulanger connaît un brillant parcours de pédagogue juriste, de diplomate et de ministre provincial des communications et de la culture dans le gouvernement libéral de Robert Bourassa de 1970 à 1976, avant de devenir le 35e maire de la Ville de Québec. Sous son administration, le visage de la capitale change tandis que la culture devient le point central de son développement.

La renaissance économique et urbanistique qu’a insufflée L’Allier à Québec a pour symbole le quartier Saint-Roch. Pendant près d’un siècle, de 1865 à 1960, la rue Saint-Joseph avait été la grande artère commerciale et de divertissement du quartier – on l’avait même surnommée la « Broadway de Québec ». Toutefois, comme plusieurs grandes rues de villes d’Amérique du Nord, elle est victime du développement des banlieues et de l’avènement des centres commerciaux. En 1970-1980, la rue se meurt et le quartier dépérit sous le pic des démolisseurs, les espaces de stationnement et les terrains en friche. C’est dans ce quartier qu’essaiment les centres d’artistes autogérés et autres galeries parallèles à la même époque, profitant des loyers à faibles coûts d’un quartier dépérissant.

Au cœur de la revitalisation des années 1990-2000, l’équipe L’Allier aménage un grand parc urbain qui sera nommé à sa mémoire en 2017, en bordure duquel deux immenses ruches d’activités artistiques sont implantées : à la porte d’entrée du quartier, sur la côte d’Abraham, une coopérative d’artistes, le complexe Méduse (1993), regroupe des centres d’artistes; un peu plus à l’est, sur le boulevard Charest, La Fabrique, ancienne usine de la Dominion Corset datant de la fin du dix-neuvième siècle, est restaurée et inaugurée en 1993 pour abriter l’École d’art de l’Université Laval, avec ses nombreux services, ses ateliers et ses laboratoires de création. L’édifice de style industriel est l’un des plus remarquables du quartier.

C’est encore sous L’Allier que l’art public se déploie dans la capitale au début des années 2000. Les ambitions amorcées dès les années 1970, avec la quête d’espaces alternatifs pour l’art, connaissent leur plein épanouissement. La sculpture-fontaine, Éclatement II, 1998, du sculpteur Charles Daudelin (1920-2001), est tributaire de la revitalisation L’Allier. Évoquant le choc de plaques tectoniques et la force de l’eau, de même que l’importance de la ressource dans l’économie de la capitale, l’œuvre monumentale est inspirée de la Fontaine l’Embâcle, 1984, que Daudelin a créée pour la place du Québec à Paris.

Le développement favorisé par L’Allier entraîne le maillage de quantité d’entreprises – théâtre, cinéma, technologie de pointe, jeux vidéo, écoles commerciales et d’urbanisme, etc. – qui composent un tissu urbain jeune et dynamique faisant du quartier Saint-Roch le pôle le plus branché du centre-ville et le nouveau quartier culturel de Québec dans les années 2000. La notoriété de L’Allier en matière d’urbanisme, de culture et de patrimoine est reconnue dans le monde entier. L’Organisation des villes du patrimoine mondial, dont le siège est à Québec, décerne aux deux ans, depuis 2009, le prix Jean-Paul-L’Allier pour le patrimoine à une ville membre qui s’est distinguée par ses réalisations en conservation, mise en valeur et gestion d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La famille Simons

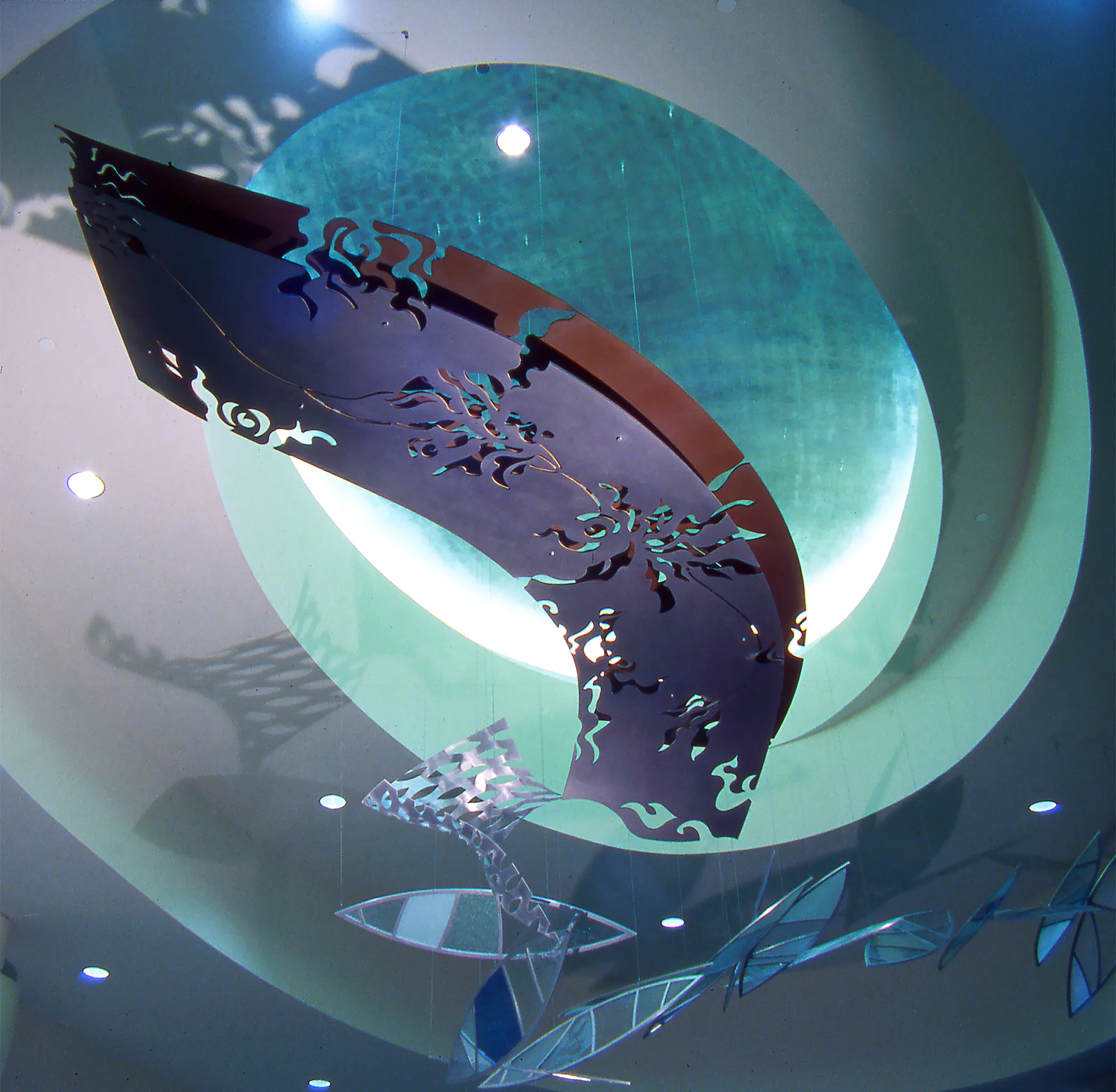

Commerce et beaux-arts sont inextricablement liés dans nos sociétés modernes. Jouissant de son propre marché, l’art est confortablement niché à la pointe de notre pyramide socio-économique. Il arrive toutefois que la fusion des deux secteurs crée un nouvel espace dynamique, ce qui est le cas de la Maison Simons à Québec. La Famille Simons est au nombre des grandes figures bâtisseuses du mécénat culturel de la ville de Québec. Depuis des décennies, les Simons contribuent au rayonnement de l’art dans la capitale : d’abord en veillant au respect du patrimoine architectural québécois, puis en participant à l’enrichissement de son décor urbain, et en encourageant une passion pour les arts visuels contemporains au sein des seize magasins de la Maison Simons au Canada. L’œuvre La cime, 2018, de Giorgia Volpe (née en 1969) en témoigne et constitue l’une des œuvres d’art public financées par les Simons, ici pour le magasin Simons des Galeries de la capitale, à Québec.

Reprenant la forme d’un arbre dont les branches sont recouvertes de papier mâché et de tissus récupérés et qui semble déployée depuis le plafond, l’œuvre de Volpe évoque autant la nature délicate que le tissu social, à préserver. La famille Simons s’est insérée dans ce même tissu social de la capitale et jouit aujourd’hui d’une réputation qui transcende largement la province même de Québec. Le développement de l’entreprise, voire sa prospérité, est enraciné dans l’histoire de la première artère commerciale de la Haute-Ville, la côte de la Fabrique, tracée par l’ingénieur arpenteur Jean Bourdon (1601-1668), en 1640. D’auberge-cabaret au dix-septième siècle à mercerie au dix-neuvième siècle – le premier établissement commercial de John Hamilton Simons est fondé en 1840 à Québec – le siège social de la Maison Simons du 20, côte de la Fabrique, constitue un bien patrimonial d’exception au vingt-et-unième siècle.

Gordon Donald Simons (1929-2018) donne l’impulsion première à l’alliance entre le commerce au détail et la créativité artistique. Féru de culture, soutenant aussi bien les grands ensembles musicaux de Québec (Opéra, Orchestre symphonique, etc.) que la fête hivernale du Carnaval de Québec, le mécène est un passionné d’arts visuels. Il transmet cet engouement à ses fils, Peter et Richard Simons, qui gèrent l’entreprise du Vieux-Québec à compter de 1996 et l’émancipent à l’immense territoire canadien, d’un océan à l’autre. « Que ce soit par l’architecture, le design ou l’art visuel, chacun de nos magasins est l’occasion de rencontres exceptionnelles avec des artistes de la communauté qui nous accueille. » L’artiste multidisciplinaire de Québec Danielle April (née en 1949) a créé l’œuvre Au fil d’une vie, 1999, pour La Maison Simons à Sherbrooke. Ses formes sinueuses et translucides sont suspendues dans l’espace d’une voûte éclairée du magasin, comme la sculpture mobile minimaliste Solstice, s.d., de Guido Molinari (1933-2004), suspendue au grand magasin Simons du centre-ville de Montréal.

Autrefois dans les églises, l’art rejoint désormais la foule du fidèle public consommateur dans l’espace raffiné des magasins Simons. Il emprunte diverses formes, des sculptures aériennes paysagères et minimalistes, aux murales animées et colorées, en verre, en textile, en peinture, en relief. En plus de ces rencontres inattendues provoquées entre l’art contemporain et le public flâneur en quête de biens de consommation, depuis 2018, l’entreprise développe un nouveau marché en ligne nommé « Fabrique 1840 ». Ce site met en valeur la production de quelques centaines de créateurs et créatrices d’artisanat québécois et canadien, avec une appellation qui rappelle l’épanouissement historique du commerce Simons depuis la fin du dix-neuvième siècle à Québec. Les Simons ont les pieds bien ancrés dans leur époque, valorisant tout à la fois l’art et l’artisanat, dans leurs magasins physiques et virtuels, qui sont les nouveaux temples de l’époque moderne consumériste.

Guy Sioui Durand (né en 1952)

Sociologue, artiste de la performance, historien de l’art, poète et enseignant, le Wendat Guy Sioui Durand est l’un des bâtisseurs les plus investis dans le développement du milieu de l’art contemporain québécois tel qu’on le connaît depuis plus d’un demi-siècle. Sa vision imprégnée de sa culture wendat, d’autodétermination communautaire et d’autogestion idéologique a contribué à façonner le réseau des galeries parallèles à Québec, connues aujourd’hui sous le vocable de centres d’artistes autogérés.

Pendant ses études en sociologie, Sioui Durand noue une complicité durable avec l’éditeur et activiste Richard Martel (né en 1950), avec lequel il cofonde, en 1978, la revue Inter, art actuel, toujours en activité aujourd’hui. L’historien de l’art y collabore largement et s’intéresse surtout, dans ces pages, aux actes et pratiques artistiques de l’art actuel – performance, installation, poésie, multimédia. Son argumentation rationnelle et avant-gardiste le hisse au rang des défenseurs les plus estimés de l’art expérimental politiquement engagé contre les modèles institutionnels et capitalistes de nos sociétés contemporaines. En 1997, il publie sa thèse de doctorat dans un essai volumineux qui fait date dans l’historiographie de l’art au Québec. Au fil des pages de L’art comme alternative. Réseaux et pratiques d’art parallèle au Québec 1976-1996, le sociologue structuraliste scrute et décrypte l’implantation et la multiplication des centres et des collectifs d’artistes à l’échelle du Québec, de 1976 à 1996.

Son engagement « ensauvagé », c’est-à-dire libre, relationnel et éminemment identitaire, inscrit Sioui Durand aux premières loges du grand mouvement de reconnaissance des peuples autochtones contre l’assimilation, la destruction et la discrimination des membres des Premières Nations. D’une part, il met à profit son parcours d’enseignant au service de l’Institution Kiuna, située dans la communauté abénaquise d’Odanak, dans le centre du Québec, premier collège autochtone à offrir dans la province de Québec, depuis 2011, un diplôme d’études collégiales axé sur la revitalisation de la culture, des langues et des traditions des Premiers Peuples.

D’autre part, ses écrits d’historien de l’art offrent des analyses percutantes sur le travail d’artistes autochtones, comme l’artiste anishinaabe Caroline Monnet (née en 1985) et le créateur cri Kent Monkman (né en 1965), ainsi qu’allochtones, notamment sur Jean Paul Riopelle (1923-2002). Sioui Durand valorise la capacité de ce dernier « à voir, à décoder, à mémoriser chaque parcelle significative, chaque trace humaine ou animale d’un territoire pour les insinuer dans ses créations », telles que la migration des grandes oies, l’approche de l’orignal, les jeux de ficelle inuit. L’historien de l’art met en lumière l’affinité identitaire de Riopelle avec le savoir autochtone, relatif au territoire et à sa topographie, que l’on observe dans L’étang – Hommage à Grey Owl, 1970, une œuvre dédiée au célèbre trappeur dans l’immensité dense et lumineuse de la forêt canadienne.

Au terme de l’exposition à laquelle il participe en tant qu’auteur, Yahndawa’ : Portages entre Wendake et Québec, 2023, Sioui Durand cofonde avec Teharihulen Michel Savard et Manon Sioui, dans la coopérative Méduse, le premier centre d’artistes wendat autogéré, Ahkwayaonhkeh, à Québec, la même année : « Lors de sa première année, Ahkwayaonhkeh a proposé quatre expositions qui exploraient le motif du mocassin et rendaient ainsi honneur au nom du centre, qui signifie “aux vieux mocassins”. » Aujourd’hui, le bâtisseur continue à tisser des liens entre les deux communautés de Québec, à changer les perceptions et les façons de faire de nos sociétés pour transformer, voire « réensauvager », les territoires créatifs avec la complicité des uns et des autres.

Robert Lepage (né en 1957)

Le bâtisseur polyvalent, visionnaire et rassembleur qu’est Robert Lepage contribue au développement des arts à Québec par sa compagnie de création, de production et de diffusion d’œuvres pluridisciplinaires, Ex Machina, qu’il a créée dans la capitale en 1994 et qui lui vaut une reconnaissance internationale. Auteur dramatique, acteur, metteur en scène, cinéaste et créateur multidisciplinaire, Lepage est un enfant de Québec, qui a grandi dans une famille modeste du quartier Montcalm. Après une formation en interprétation au Conservatoire de Québec de 1975 à 1977, Lepage parfait ses études à Paris en 1978, auprès du metteur en scène français Alain Knapp (né en 1936), dont la pédagogie est basée sur l’improvisation, le jeu et la création collective. Lepage n’aura de cesse de mettre à profit les vertus de cet enseignement qui a fait des émules dans les milieux progressistes de la création non seulement à Québec, mais dans toute la province.

L’aube des années 1980 est marquée par un décloisonnement des pratiques artistiques qui favorise la création d’œuvres pluridisciplinaires. Ce contexte berce la jeune carrière de Lepage dont les créations logent à la frontière entre les arts vivants, le théâtre et la performance, et les arts visuels, bientôt déployés par l’image technologique. En 1994, Lepage crée Ex Machina, une compagnie à dominante théâtrale qui se définit à la fois par son ouverture à une diversité de genres théâtraux et par sa prépondérance à recourir aux nouvelles technologies. Ex Machina conjugue les arts de la scène – danse, opéra, musique – avec les arts enregistrés, le cinéma, la vidéo et le multimédia.

Le Moulin à images, 2008-2014, une projection architecturale spectaculaire et un moment fort du 400e anniversaire de la ville de Québec célébré en 2008, exemplifie ce croisement entre les disciplines, tout comme la plus récente œuvre de Lepage, Le projet Riopelle, crée en 2023 pour marquer le centenaire de la naissance de l’artiste québécois Jean Paul Riopelle. La pièce de théâtre, d’une durée de quatre heures, met en scène trente tableaux vivants inspirés de la vie de l’artiste, qui sont des petits chefs-d’œuvre d’ingéniosité visuelle. L’espace scénique dévoile de fabuleuses capacités d’adaptation qui attestent de la créativité débordante de Lepage : la scène se transforme notamment en un éblouissant tableau de la série des Icebergs, 1977, tel le souvenir visuel d’un territoire qu’ont survolé en hydravion Riopelle et son ami Champlain Charest. La pièce rappelle aussi des moments phares de l’histoire québécoise, comme la signature du manifeste Refus global par les Automatistes, dont Riopelle, en 1948.

Pour loger sa compagnie, Lepage fonde la Caserne Dalhousie en 1997, un centre de production multimédia qu’il installe dans une ancienne caserne de pompiers de la rue Dalhousie, un bâtiment patrimonial de 1912 à l’architecture éclectique. En 2019, Lepage et Ex Machina s’installent dans le nouveau théâtre Le Diamant, situé sur la place D’Youville, à l’entrée de la porte Saint-Jean. Lepage n’aurait pu imaginer un meilleur écrin pour son diamant que Québec, « une ville de création : c’est sa richesse, avec des propositions de plus en plus éclatées et diversifiées ».

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements