Jules-Ernest Livernois (1851-1933)

Jules-Ernest Livernois, La Haute-Ville et l’hôtel du Parlement vus de l’Université Laval, Québec, v.1890

Épreuve à la gélatine argentique, 12 x 21,5 cm

Musée national des beaux-arts du Québec, Québec

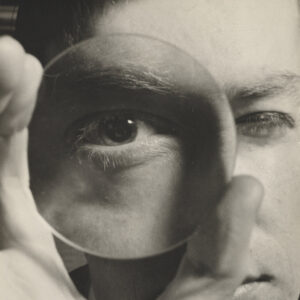

Homme d’affaires prospère à Québec, Jules-Ernest Livernois domine la pratique de la photographie dans le dernier quart du dix-neuvième siècle, tant par l’abondance, la diversité que la qualité de sa production. Malgré la concurrence qu’exercent George William Ellisson (1827-v.1879) et Louis-Prudent Vallée (1937-1905), deux illustres artistes de la lumière qui ont aussi pignon sur la rue Saint-Jean, à Québec dans ces années, Livernois jouit d’un succès commercial inégalé auprès d’une vaste clientèle. S’il est reconnu dans l’art du portrait, comme la plupart des praticiens de ce nouvel art, Livernois marque la photographie à Québec en « braqu[ant] son objectif sur de multiples sujets » : événements, paysages et vues de ville – comme l’ample panorama urbain La Haute-Ville et l’hôtel du Parlement vus de l’Université Laval, Québec – scènes de genre, photoreportage, vues industrielles, architecturales, etc.

C’est en 1874 que Livernois reprend la firme familiale fondée vingt ans plus tôt à Québec par ses parents, Élise L’Heureux et Jules-Isaïe Livernois. Jules-Ernest est profondément « ancré dans l’idéologie du capitalisme industriel de son époque », explique l’historienne de l’art Zoé Tousignant. En témoignent, d’une part, les sujets de certaines de ses photographies, qui captent les chantiers et les activités industrielles de la capitale, notamment Une grue flottante de la Commission du havre de Québec avec des ancres et des chaînes, 1877. La vue frontale équilibrée, accentuant les détails comme les maillons des chaînes, semble glorifier la machine. D’autre part, ce capitalisme de Livernois s’inscrit dans le studio qu’il aménage en 1889 sur la côte de la Fabrique et qui est équipé à la fine pointe de la technologie : il abrite un atelier de pose avec fonds de scène, un salon d’accueil richement meublé dans le style victorien, des chambres noires, des chambres de retouches et de montage, un boudoir pour la préparation des femmes et une chambre pour celle des hommes.

En termes de pratique photographique, l’époque voit l’apparition des appareils plus faciles à manipuler, des plaques sèches industrielles à usage simplifié et des épreuves à la gélatine plus durables, toutes des technologies qui révolutionnent tant la pratique que le commerce. Livernois travaille surtout à la gélatine argentique pour ses prises de vue, tandis que les nombreux portraits qu’il tire en studio sont imprimés en format cartes de visite.

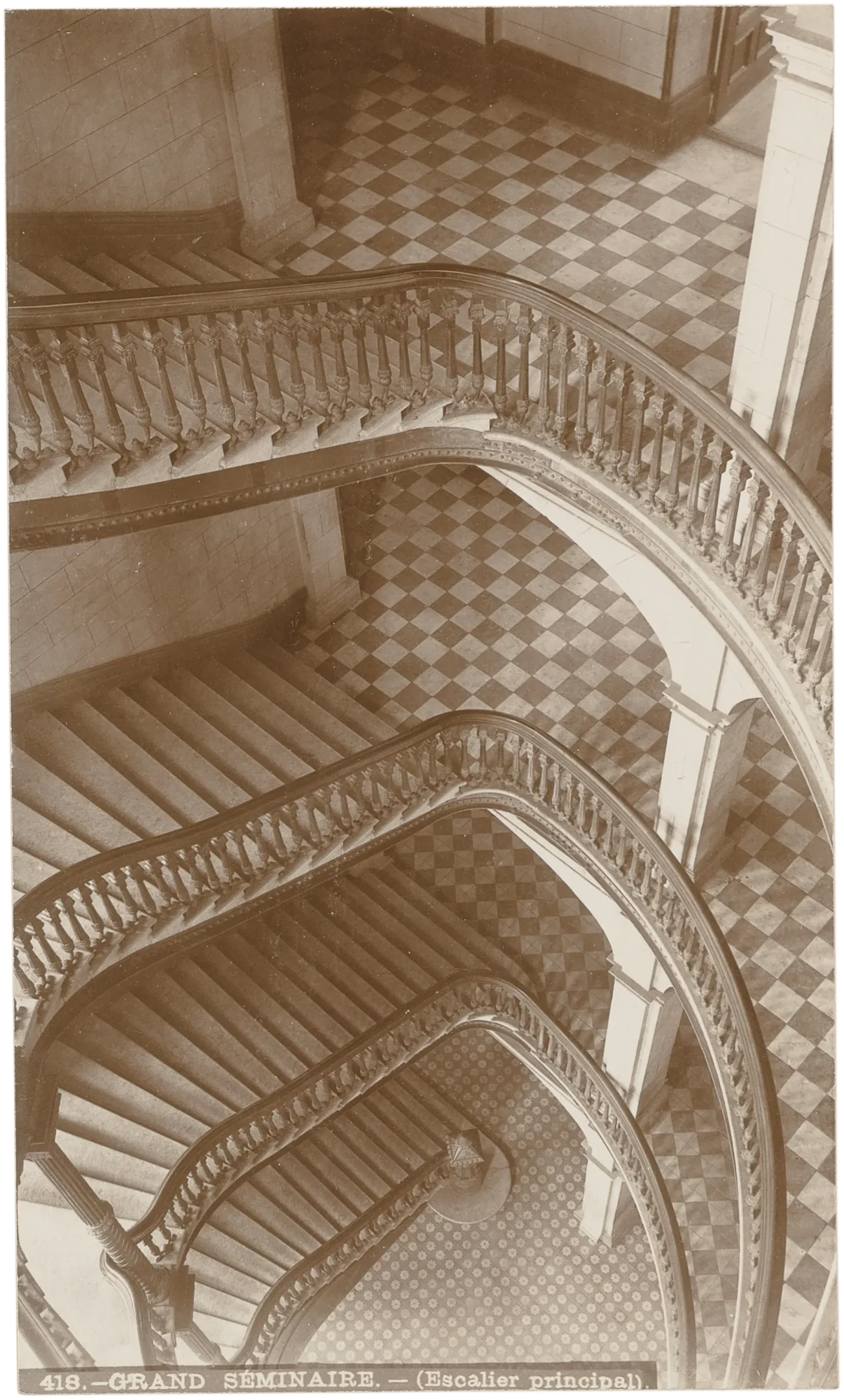

Livernois est par ailleurs estimé comme « le plus artiste des photographes ». Son objectif s’éloigne des conventions et de la prise de vue classique dans la création d’images saisissantes et épurées qui se donnent à voir comme des fragments du monde moderne. À Québec, le photographe exprime avant l’heure une certaine vision moderniste, notamment dans la vue en plongée saisie dans Le grand escalier du Grand Séminaire, Québec, v.1895, qui exhibe la mosaïque de formes géométriques récurrentes de l’architecture.

D’autres vues intérieures d’établissement religieux d’enseignement à Québec, comme Le dortoir des Augustines au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, v.1925, à la perspective décuplée, révèlent cette sensibilité artistique de Livernois qui le lie aux modernistes du début du vingtième siècle, dont László Moholy-Nagy (1895-1946), avec ses clichés géométriques en contre-plongée radicale, glorifiant la machine et le progrès dans les années 1930. En 1898, Jules-Ernest cède son entreprise à son fils Jules (1877-1952), qui aura la même sensibilité artistique, et qui incarne le dernier de l’imposante famille de photographes dont le studio est resté en activité à Québec jusqu’en 1974.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements