Les Premières Nations créatrices des perles de diplomatie

Artiste wendat dont on connaissait autrefois le nom, collier de wampum huron, 1678

Mercenaria mercenaria (palourde), escargot de mer, perles de verre, cuir, piquants de porc-épic, fibres végétales, 145 cm (longueur)

Cathédrale de Chartres, France

Les premières formes d’art de la région de Québec sont issues des pratiques culturelles autochtones ancestrales, dont celles des Iroquoiens du Saint-Laurent, et notamment des Wendat qui s’inscrivent dans leur filiation, ayant occupé le territoire comme lieu de transit bien avant l’arrivée des Européens. Leur établissement en bordure du fleuve Saint-Laurent a laissé des traces matérielles évidentes dans la région de la capitale nationale et à Québec même, où plusieurs sites stratégiques ont fait l’objet de fouilles archéologiques, comme la terrasse basse de Québec, aujourd’hui la place Royale, qui foisonne d’histoire. Des pointes de projectile, fabriquées avec du chert et du quartz extraits de la falaise il y a environ 5 000 ans, y ont été retrouvées. Divers artefacts, tels des vases en céramique, témoignent des pratiques artisanales de la période précontact et renseignent sur l’évolution du mode de vie de ces populations nomades ou semi-nomades vers la sédentarité.

-

Mercenaria mercenaria (également connue sous le nom de palourde ou de quahog nordique), 2016

Photographie de E. A. Lazo-Wasem

-

Artiste dont on connaissait autrefois le nom, The Two Dog Wampum (Wampum à deux chiens), 1721-1781

Coquille : quahog nordique (Mercenaria mercenaria), buccin à boutons (Busycon carica); peau : daim (Odocoileus virginianus); fibre; pigment : ocre rouge, avec franges : 20 x 0,5 x 238 cm; sans franges : 20 x 0,5 x 169,5 cm

Musée McCord Stewart, Montréal

Avec la colonisation au dix-septième siècle, les Premières Nations accèdent à de nouveaux matériaux et outils. La perle de coquillage blanc et pourpre (dit aussi mauve ou noir), le wampum, circule déjà comme bien d’échange entre les peuples avant la colonisation, mais en petite quantité vu la dextérité que leur confection exige. Ces tubes délicats, de trois à cinq millimètres de diamètre et d’un centimètre de long tout au plus, proviennent de la palourde (Mercenaria mercenaria) blanche à l’intérieur violacé. Sa coquille très dure est percée puis polie par les communautés du littoral atlantique pour créer le wampum. Accessibles dès 1620-1625, les pointes de métal européennes ont favorisé la fabrication de perles tubulaires standardisées et uniformisées : elles deviendront, comme l’affirme l’historien de l’art Jonathan C. Lainey, « un bien d’échange essentiel dans l’immense réseau de commerce qui s’étend […] pendant la période de traite des fourrures ». Les nouveaux outils ont permis la fabrication massive de wampums qui ont dès lors été produits par milliers.

Ces perles assemblées en colliers (ou des ceintures) constituent d’impressionnants ouvrages de tissage de diverses tailles, composés de centaines, voire de milliers, de perles en deux tons uniques qui permettaient la réalisation d’une infinie variété de motifs (lettres, figures, lignes, formes géométriques, etc.) riches de sens. Un dessin de l’écrivain de la marine Bacqueville de La Potherie (1663-1736), paru dans son ouvrage Histoire de l’Amérique septentrionale publié en 1722 et consacré à la Nouvelle-France, démontre la différence entre le collier et la branche de wampum dit de porcelaine, le premier étant un tissage plus complexe et la seconde, un assemblage de perles sur un même fil.

Les nations iroquoiennes du centre du territoire nord-américain confèrent à ces colliers un rôle diplomatique majeur dans les relations entre communautés autochtones et avec les colons. En Nouvelle-France, c’est à la plume de l’ursuline Marie de l’Incarnation (1599-1672) que l’on doit l’une des « premières descriptions détaillées de l’usage de wampum lors de rencontres diplomatiques ». Les wampums sont porteurs de paroles et de mémoire, ils appuient les discours prononcés : « ce sont les traces visuelles d’une idée qui peut ainsi être “lue”. » Entre 1650 et 1750, une dizaine de wampums votifs ont été créés par les communautés autochtones vivant dans des missions religieuses de la région de Québec pour être donnés à des lieux de culte en guise d’offrandes. Les Hurons de Lorette (aujourd’hui les Wendat de Wendake) ont fabriqué la plupart de ces colliers qui célèbrent la Vierge Marie et d’autres saints, tel le wampum donné à la cathédrale française Notre-Dame de Chartres en 1678 et qui présente des écritures latines élaborées – « VIRGINI PARITVRÆ VOTVM HVRONUM [Vœu des Hurons à la Vierge qui doit enfanter] » – réitérant la filiation de la communauté au culte catholique de la Vierge.

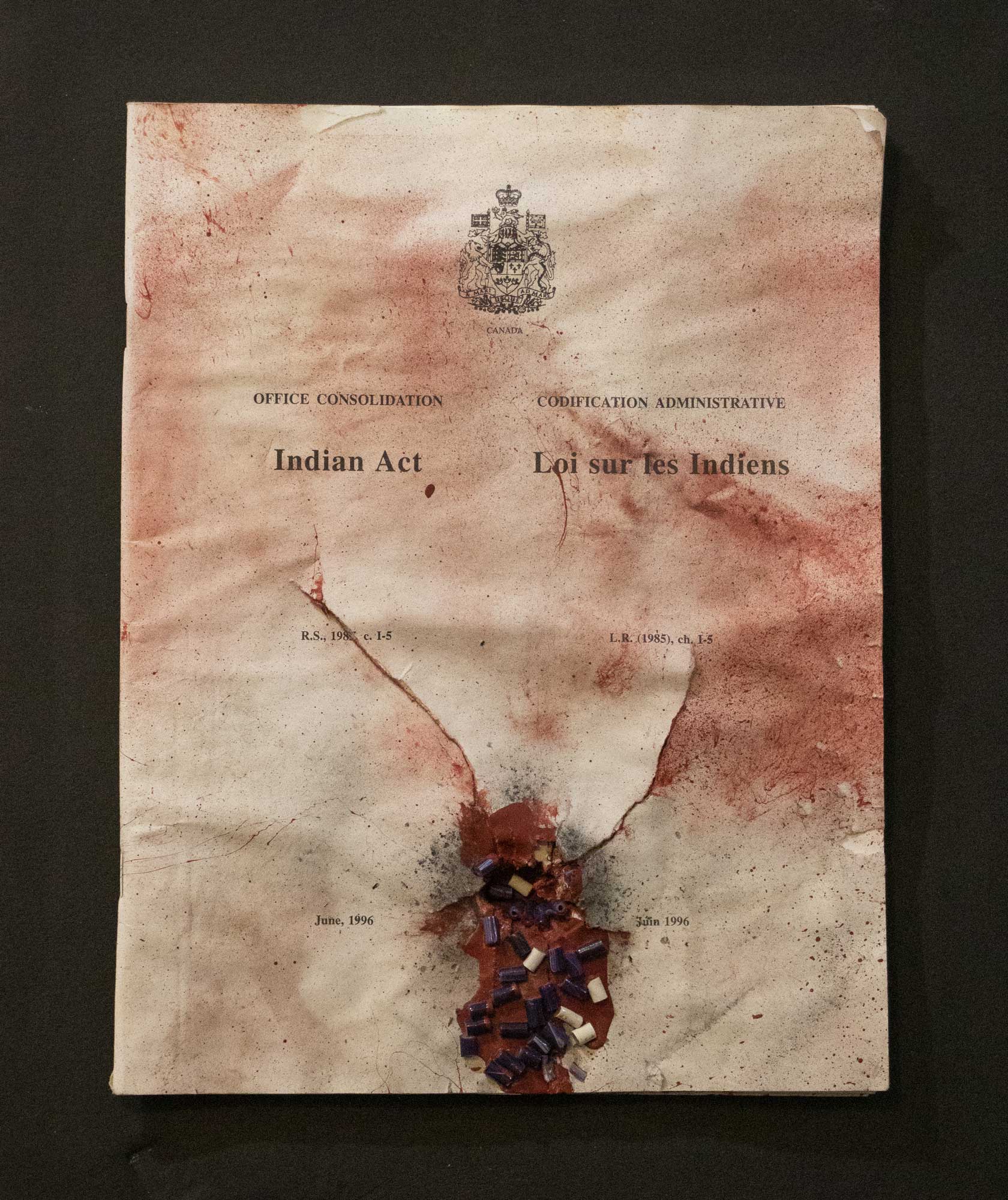

Les wampums perdent leur aura politique au dix-neuvième siècle, une époque d’immenses bouleversements pour les Autochtones au Canada, notamment par l’établissement de la Loi sur les Indiens de 1876. Les colliers deviennent des biens familiaux ou de collection, et sont souvent considérés comme « des reliques d’une race vouée à disparaître », tels qu’étudiés par Jonathan C. Lainey. Au vingt-et-unième siècle, les perles de wampum revêtent encore une riche signification et sont réinvesties dans l’art contemporain autochtone. L’artiste wendat Teharihulen Michel Savard réalise l’œuvre en techniques mixtes Réciprocité, 2009, constituée du texte de la loi de 1876 qui donne toute autorité au gouvernement canadien sur les Indiens et leurs terres. Savard entreprend donc d’exécuter le texte de loi controversé en le perforant d’une balle de son fusil de chasse; par le trou enduit de peinture rouge, évoquant l’identité autochtone, s’échappent des perles de wampum « ayant servi aux alliances et traités bafoués par l’État canadien ».

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements