Berceau de l’Amérique française catholique, capitale coloniale de deux empires, joyau du patrimoine mondial et capitale de la nation québécoise au sein de la fédération canadienne, Québec est une ville qui a la faveur des artistes depuis longtemps. Samuel de Champlain (v.1570-1635), fondateur du premier établissement colonial français permanent à Québec en 1608, n’était-il pas aussi peintre?

La beauté spectaculaire de Québec en a fait une égérie touristique : pittoresque et héroïque, elle constitue un beau paradoxe avec sa population à 95 % francophone dans une Amérique anglophone. Sans compter l’occupation territoriale des Premiers Peuples, lesquels donnent à la ville son nom. Le poids de l’histoire exerce sa puissance à Québec, ce qui rejoint l’idée du théoricien français Alexis de Tocqueville, qui déclare : « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres. » Cet illustre visiteur, qui déambule à Québec en 1831, avait été impressionné par sa population au parler et aux mœurs de la vieille France de l’époque de Louis XIV (1638-1715). Près de deux siècles plus tard, Québec incarne encore et toujours ce carrefour d’échanges qui conjugue le passé, le présent et le futur. L’équilibre entre la richesse du passé historique de la ville et les forces du présent est maintenu à la faveur de la créativité sans cesse renouvelée des artistes.

Cette histoire illustrée sur l’art et les artistes de Québec rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont rêvé d’une ville plantée au confluent d’une rivière et d’un fleuve majestueux, surplombée par une forteresse naturelle. Le récit de cet ouvrage prend sa source dans une lointaine civilisation, dont la présence millénaire est appuyée par des artefacts, le plus souvent fragmentaires, témoignant de leur passage saisonnier ou de leur établissement sur le site de Québec. Nous suivons ensuite le fil de l’histoire selon les périodes historiques du Régime français (1608-1759) et du Régime anglais (1763-1867), qui correspondent aux enjeux commerciaux, religieux et impérialistes des conquérants. Nous verrons que l’art s’épanouit à Québec, capitale coloniale considérée comme telle par les deux régimes. Nous constaterons que l’expression artistique est pétrie de rencontres et d’affrontements et que, malgré les tragédies – attaques destructrices, épidémies, incendies – l’art règne toujours en maître dans la ville.

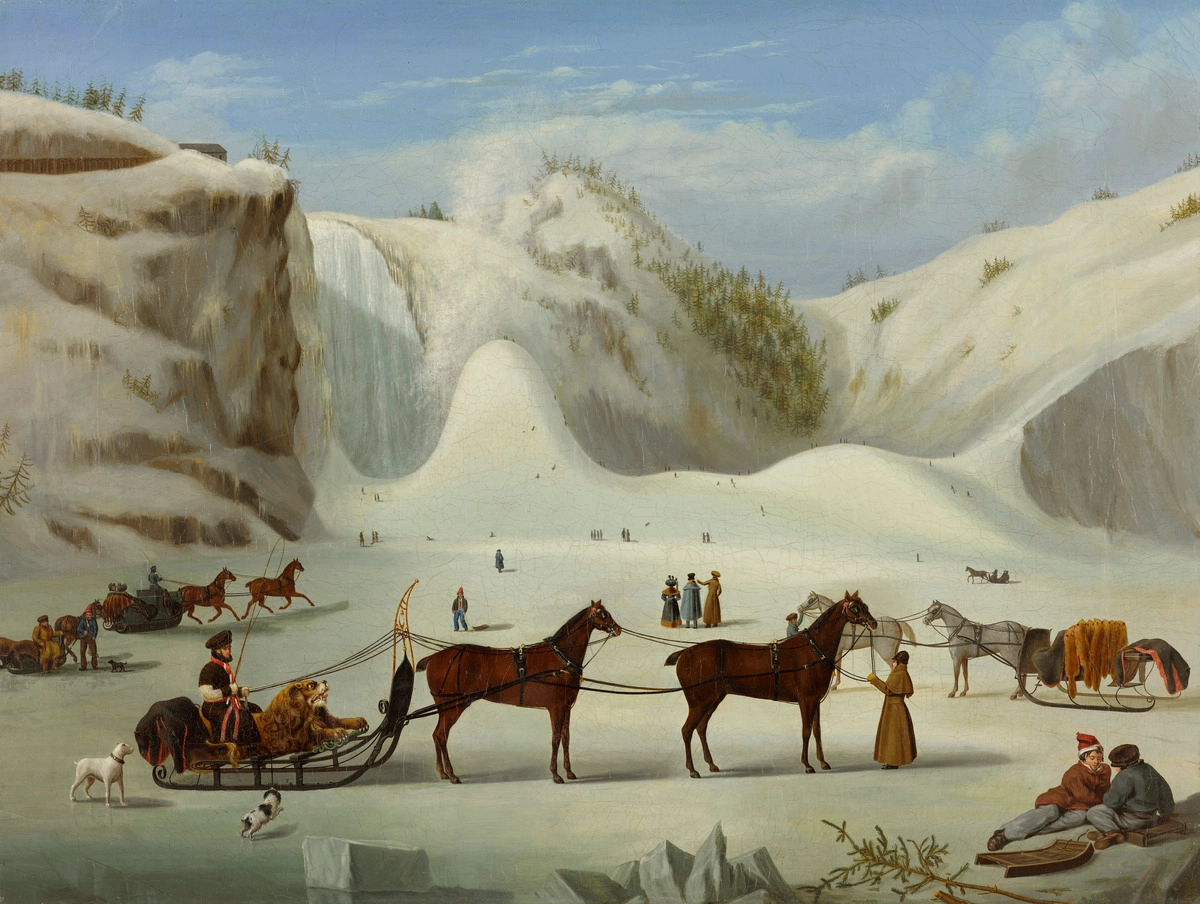

Les précieuses broderies au fil d’or et d’argent de l’ursuline Marie Lemaire des Anges (1641-1717) et les décors d’églises sculptés et richement dorés par François Baillairgé (1759-1830) nous rappellent qu’aux dix-septième et dix-huitième siècles, l’art est au service de l’Église et du roi. Après la Conquête de 1759 et, tout au long du dix-neuvième siècle, l’effervescence et le métissage des cultures déploient, au pied du Gibraltar d’Amérique, un éventail de pratiques artistiques, des portraits émouvants d’humanisme d’Antoine Plamondon (1804-1895), aux paysages et vues de la ville créés par les peintres topographes anglais comme James Pattison Cockburn (1779-1847), en passant par les chroniques visuelles d’un Joseph Légaré (1795-1855), peintre et collectionneur, et le premier à ouvrir une galerie d’art privée à Québec. La contribution d’un peintre d’origine hollandaise comme Cornelius Krieghoff (1815-1872) sera aussi mise de l’avant, tout comme sa verve à décrire par l’image les scènes de la vie canadienne-française, ouvrant ainsi la voie au régionalisme québécois en peinture.

Au lendemain de la Confédération canadienne (1867), la ville de Québec, à nouveau élue comme la capitale de la province de Québec (cette fois-ci pour le rester), devient le symbole de l’affirmation nationale canadienne-française. Les artistes, essentiellement de peinture et de sculpture, sont sollicité·es pour donner forme aux événements du passé et pour commémorer les femmes et les hommes héroïques qui prennent d’assaut les façades, les murs et plafonds intérieurs du Parlement ainsi que les parcs et les espaces publics.

Québec, siège du gouvernement, sera la première ville canadienne à ouvrir une école des beaux-arts publique, qui formera la relève, dont plusieurs artistes brillent toujours sur la scène internationale de l’art. En font foi les Jocelyne Alloucherie (née en 1947), Diane Landry (née en 1958) et le collectif BGL (en activité de 1996 à 2021), qui ont élaboré des pratiques émancipatrices en performance et en installation, des formes d’art de la postmodernité qui trouvent un important écho à Québec. Le récit s’attarde enfin à la pluralité de l’expression artistique qui s’empare des centres d’artistes autogérés du quartier Saint-Roch, milieu effervescent de créativité à Québec, depuis la fin de la Révolution tranquille qui traverse les années 1960. L’art embrasse alors la technologie et les nouvelles pratiques émergentes, telle la vidéo, tout en repoussant sans cesse, et en toute liberté, les frontières des arts visuels et des arts vivants.

Le poète et globe-trotter Alain Grandbois (1900-1975), le frère aîné de mon père, écrivait que « le visage de Québec est un des plus émouvants parmi les visages du monde ». Il aimait profondément Québec, « avec son beau visage si bien construit, dont les rides même, tout en accentuant la force et la vigueur de son caractère, lui apportaient cependant une sorte de poésie nostalgique à nulle autre pareille ». À l’ère des grands changements urbains, oncle Alain partageait cette mélancolie pour les vieux murs de Québec que cultivaient aussi le premier historien de l’art de la ville, Gérard Morisset (1898-1970), et le peintre Jean Paul Lemieux (1904-1990). En 1933, le poète publiait un récit, Né à Québec…, dédié à l’explorateur Louis Jolliet (1645-1700). Je conserve précieusement ce petit ouvrage aux feuilles jaunâtres qui nécessitait d’utiliser un coupe-papier si on voulait suivre le récit de page en page. Il m’accompagne depuis l’enfance, bien en vue sur les rayons de la bibliothèque familiale, au milieu des recueils de poésie, de nouvelles et d’aventures de l’oncle Alain.

Native de Québec, j’ai grandi dans la partie haute de la ville au pied de ses murs fortifiés. Mon parcours est parsemé de repères qui ont marqué l’histoire de Québec : j’ai fait mes études à l’école des Ursulines, le premier couvent d’enseignement pour jeunes filles en Amérique du Nord, puis à l’Université Laval, la première université francophone sur le continent; j’ai enseigné au Petit Séminaire de Québec, le lointain héritier du Collège des Jésuites qui voit le jour en 1635; puis j’ai passé vingt-cinq ans de carrière à titre de conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec, le premier musée d’État de la province de Québec.

Tout au long de mes études et de ma vie professionnelle, j’ai eu le privilège de fréquenter l’art et les artistes de Québec et de côtoyer de remarquables spécialistes en histoire de l’art québécois et canadien. Ce récit sur Québec salue leurs recherches et leurs publications, qui constituent d’éclatantes victoires sur le spectre de l’oubli.

Michèle Grandbois

Septembre 2024

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements