Avec ses quatre siècles d’histoire, Québec invite d’abord à tourner le regard sur les temps immémoriaux qui l’ont façonnée. Grâce à son site stratégique sur le fleuve Saint-Laurent, la ville s’impose aux Premiers Peuples qui y transigent ou s’y établissent. Les conquérants français en font un poste de traite des fourrures, puis un village aux aspirations de cité française et catholique, enfin, la capitale de la Nouvelle-France. Le brassage des cartes des grandes puissances coloniales met fin au Régime français et voit officiellement le pouvoir changer de main avec le traité de Paris en 1763 : Québec dévastée renaîtra de ses cendres sous le Régime anglais pour devenir un des centres majeurs de la vie culturelle et touristique du continent américain au dix-neuvième siècle. Après la Confédération (1867), portée par la mouvance identitaire d’une capitale provinciale, Québec, l’immortelle, s’épanouit dans l’ouverture à l’autre et la pluralité des expressions artistiques.

Culture autochtone de la période précontact et fondation de la ville (1608)

Jadis une île émergeant de la mer de Champlain, la colline de Québec se trouve au confluent de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent, lequel forme le seul axe de pénétration du continent nord-américain sur la côte atlantique. À quelques kilomètres au sud-ouest du début de l’estuaire, sur la rive nord du fleuve, se dresse Québec, « Stadaconé » en langue iroquoienne, qui veut dire « haut rocher », et qui prend l’apparence d’une montagne à l’est, avec un massif de 105 mètres de hauteur.

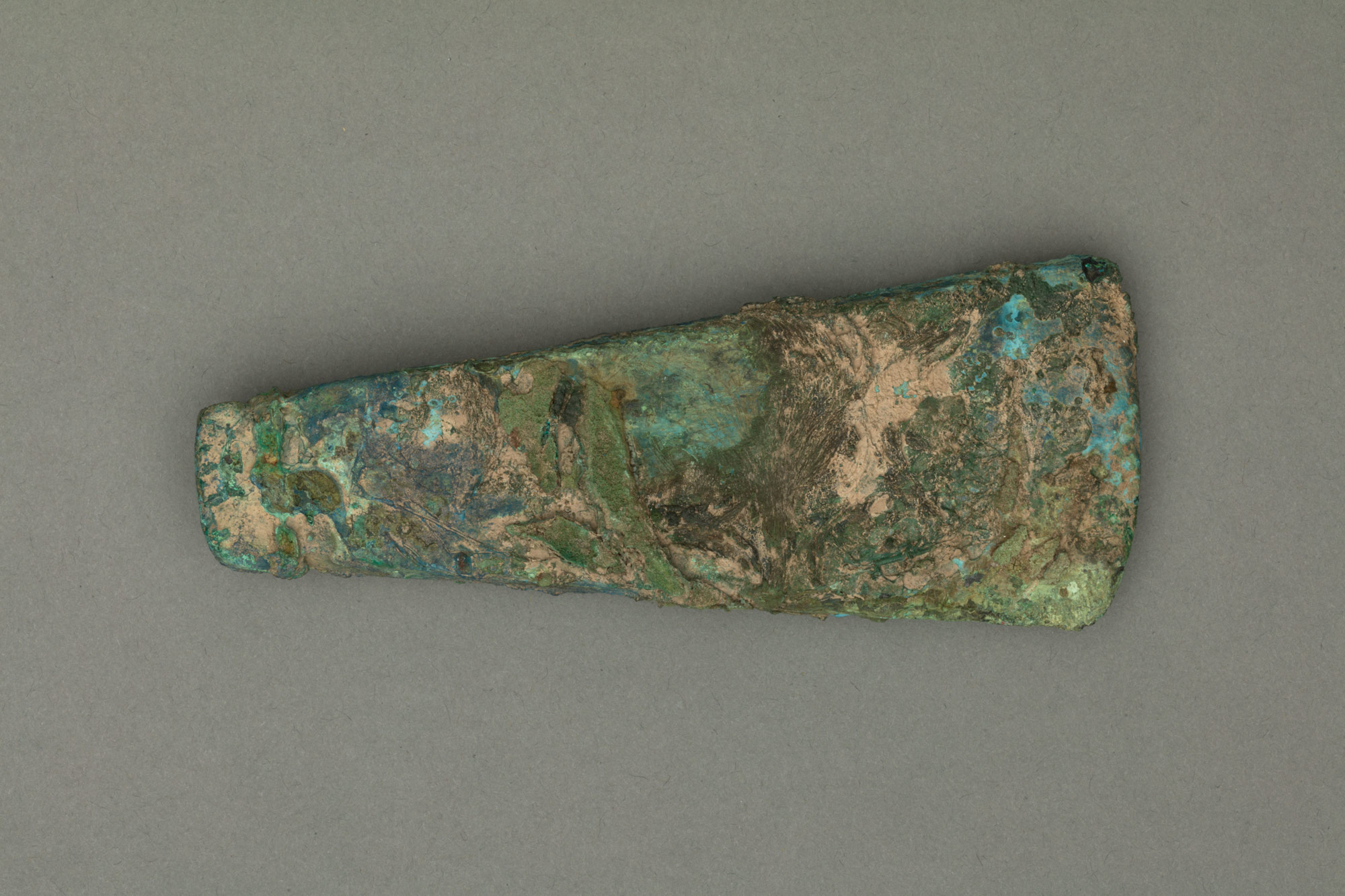

Les plus anciens artéfacts mis au jour dans la région tiennent dans les créations des cultures iroquoiennes du Saint-Laurent, semi-sédentaires, vivant en bordure du fleuve, essentiellement entre les actuelles villes de Québec et Montréal, au-delà même, jusque dans la province de l’Ontario et dans l’état de New York, aux États-Unis. « Pendant au moins deux mille ans avant l’arrivée des Européens, la pointe de Québec est fréquentée par les Amérindiens [qui] s’y arrêtent pour pêcher l’anguille et échanger des biens : cuivre, fourrures, denrées, etc. ». Une tête de hache, 1000-400 avant l’ère commune, en cuivre martelé à froid, révèle une conception typique des populations iroquoiennes du Centre-du-Québec, mais le matériau même, le cuivre, provient du lac Supérieur. Cette pièce confirme la pratique du « troc des matériaux bruts » dans ce qui devait constituer un impressionnant « réseau d’échange et [de] commerce continental ». Leur mode de vie repose sur la chasse et l’agriculture, et leur art, sur la conception d’objets répondant à des besoins d’utilité quotidienne, ainsi qu’à des pratiques rituelles et sacrées.

C’est à l’époque du Sylvicole (env. 1000 avant notre ère à l’an 1 500 de notre ère) que l’occupation de la région est plus importante, lorsque les peuples iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent se sédentarisent et développent l’horticulture associée à la chasse, à la pêche et à la cueillette. L’art céramique témoigne de ces changements dans les modes de vie des populations autochtones. Les poteries servent à entreposer et à cuire la nourriture; elles vont prendre de l’ampleur au fur et à mesure que les villages s’ancrent et que les techniques s’affinent. « Des variantes régionales, principalement décoratives, deviennent de plus en plus marquantes » : par exemple, le vase à épis de maïs, v.1350-v.1600, découvert en 1981-1982 sur le site Masson, à Deschambault (aujourd’hui la ville de Deschambault-Grondines) voisinant Québec, présente un motif d’épis décliné sur le pourtour du parement qui est plutôt rare dans la région et typique des communautés de l’Ontario. La tradition céramique des cultures iroquoiennes du Saint-Laurent deviendra l’une des plus expressives sur le plan de la décoration.

Dans la région de Québec, plusieurs témoignages en poterie renseignent sur la pratique de la céramique chez des nations descendantes des Iroquoiens du Saint-Laurent, dont les Wendat. « Tant les Iroquoiens du Saint-Laurent que les Wendat sont des sociétés villageoises qui cultivent le maïs, les haricots et les courges. Leur production de céramique s’inscrit dans une continuité et un contact constant avec le reste du monde iroquoien où se partagent des éléments communs, dont des traditions céramiques particulières (comme les traditions Owasco et Pickering) ». Les artisanes wendat se transmettent la pratique de la céramique de mère en fille. Les œuvres qu’elles produisent sont utilitaires, adaptées à leur mode de vie, tout en révélant des considérations esthétiques dans leur forme et leur ornementation.

Parmi ces premiers témoignages d’une culture matérielle à Québec, on trouve nombre d’objets liés à l’économie de la traite des fourrures. Les fondations de la ville sont ancrées dans le commerce des fourrures, qui font l’objet d’un réseau d’échange entre les Premières Nations depuis des temps immémoriaux. Les fourrures sont monnayées contre des biens multiples, dont le plus précieux est sans nul doute la perle de coquillage, le wampum, transformée en unité tubulaire par les nations occupant le littoral atlantique. Découpés, polis et troués, les cylindres de wampum blancs et pourpres (dits aussi mauves ou noirs) sont enfilés sur lanières ou tissés, servant à élaborer des ornements d’apparat, des brassards, des colliers, des garnitures de vêtements, etc. Chez les peuples algonquiens de la périphérie, soit des côtes atlantiques, les perles de wampum servent d’ornements et bientôt à l’économie de traite. Les Iroquoiens du centre des terres leur confèrent une fonction particulière de diplomatie, en les tressant pour en faire des colliers également appelés wampums. L’historien de l’art Jonathan C. Lainey rapporte que « ces bandes perlées de plusieurs rangs de perles tissées » sont portées autour du cou pour les rencontres diplomatiques officielles, « avec les groupes voisins, amérindiens ou européens ».

Les perles de verre, « pacotilles » pour les Européens, sont richement symboliques pour les Autochtones; on les retrouve parfois enfilées avec les perles de coquillage, au sein des wampums, mais plus communément tissées sur des vêtements ou composant des bijoux. Longtemps dédaignées dans les études archéologiques, les perles de verre « sont parmi les objets les plus fréquemment retrouvés sur les sites archéologiques au Québec [et] sont néanmoins une source importante d’informations sur la parure, les échanges et les contacts entre Européens et Autochtones ».

Pour percer le marché de la fourrure, dont ils n’ont que des notions fragmentaires, les marchands européens dépendent essentiellement du réseau commercial interne des populations autochtones. Les premières fourrures d’origine canadienne – peaux de castors, de martres, de loutres et de lynx – inondent le marché parisien à compter de 1570, mais il faut attendre Samuel de Champlain (v.1570-1635) pour que soit fondé le comptoir commercial de Québec. C’est le 3 juillet 1608 que l’explorateur, dessinateur et cartographe français débarque à Québec, un site qui constitue la clé de voûte de la vallée en sa qualité de terminus des voies de communication océaniques.

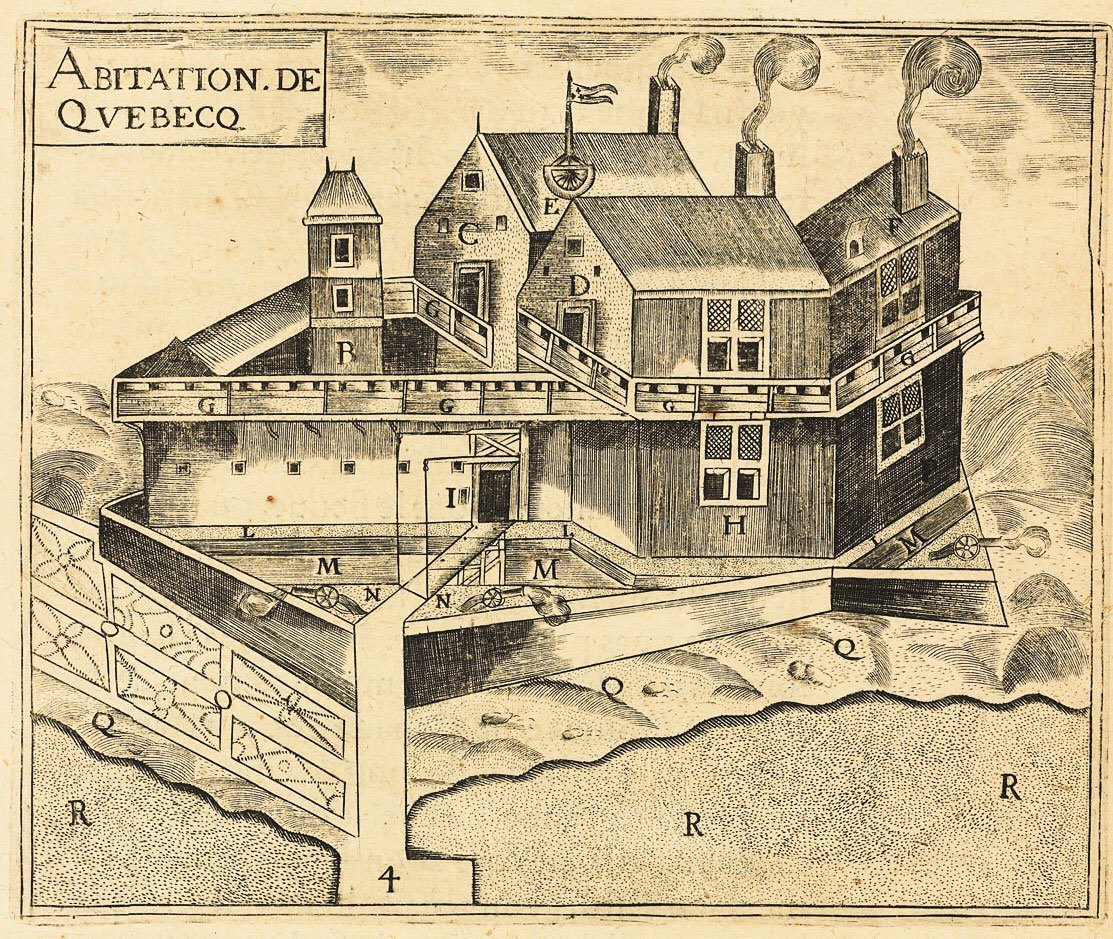

Champlain envisage un poste de traite de fourrures au pied du cap, où s’élève aujourd’hui l’église Notre-Dame-des-Victoires à la place Royale. Il y fait dresser la première habitation fortifiée de la ville, composée d’un bâtiment définitif en bois interreliant plusieurs édifices parcourus de galeries, et parachevé en 1610. Le dessin qu’il en tire est empreint d’ordre et de symétrie, et d’une certaine naïveté dans le rendu de l’espace en aplat. L’« Abitation de Quebecq » sera gravé et diffusé dans Les voyages du Sieur de Champlain Xaintongeois, capitaine ordinaire pour le Roy, en la marine publié en 1613, chez Jean Berjon à Paris.

À propos de son œuvre graphique, le biographe de Champlain déclare qu’il « a laissé un portrait visuel du Nouveau Monde qui aurait suffi à faire sa renommée ». Ce n’était pas l’avis des marchands de Saint-Malo, lieu de naissance de l’explorateur Jacques Cartier (1491-1557), duquel ils se considéraient comme les seuls héritiers légitimes : ils jugeaient Champlain comme un imposteur et dénigraient les compétences du nouveau lieutenant en le traitant de « simple peintre ». Pour Champlain cependant, la « portraiture » est un atout pour restituer les mondes qu’il explore.

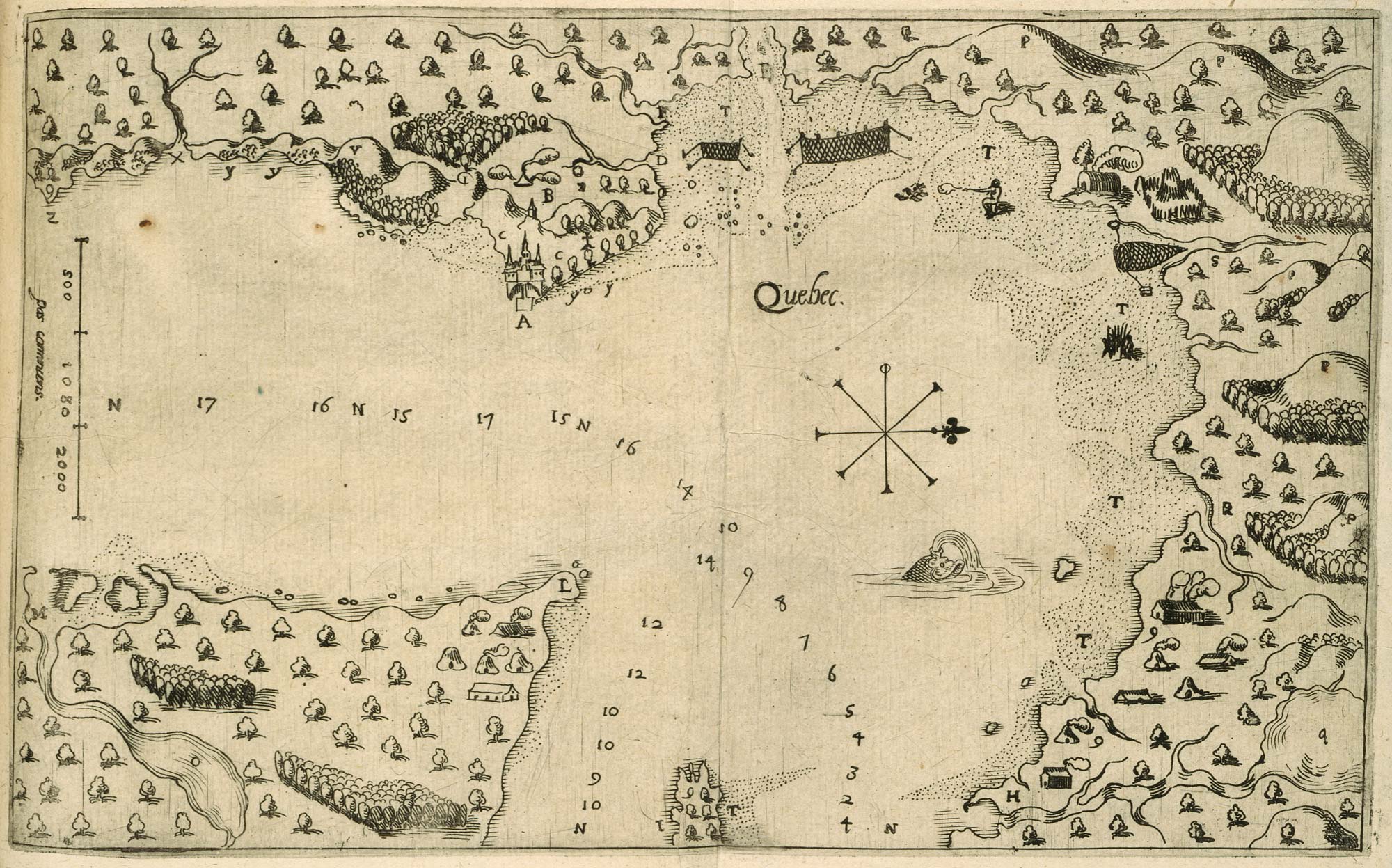

Dans l’édition de 1613 du récit de ses Voyages, Champlain fait paraître une carte qu’il aurait dessinée en 1608 et qui présente l’emplacement de l’habitation de Québec, figurée au moyen d’un édicule couronné par trois tourelles. L’explorateur, dessinateur et cartographe conçoit vingt-trois cartes de la Nouvelle-France et c’est à lui qu’on doit la première image partielle de Québec. Les cartes géographiques sont à l’époque de véritables marqueurs symboliques des territoires que s’approprient les Empires. Si le toponyme « Quebecq » est déjà en usage sur la Carte de l’océan Atlantique, de Guillaume Levasseur en 1601, c’est dans la grande Carte géographique de la Nouvelle-France de 1612 de Champlain, son dessin le plus célèbre, que la future ville est représentée.

Il faut attendre la fin du dix-septième siècle pour voir s’incarner les premières images plus détaillées de Québec, figurée dans toute la splendeur de son architecture et de l’ornementation de ses flèches qui s’étirent vers le ciel. Dans les cartes de l’époque, la topographie particulière de la ville semble parfaitement adaptée à la hiérarchie sociale de l’Ancien Régime français : la cité féodale, ouverte sur le fleuve, s’élève de la ville basse, marchande et portuaire, à la ville haute, siège du pouvoir royal, militaire et spirituel.

L’art au nom de Dieu et du roi en Nouvelle-France (1608-1759)

Dès le dix-septième siècle, la tradition française s’implante durablement à Québec. Samuel de Champlain donne les premières images du site, à une époque où le pouvoir français installe ses assises en Nouvelle-France. Comme dans toutes les colonies de l’Amérique, commerce, évangélisation et art s’y confondent. Le Régime français (1608-1759) se déploie à Québec grâce à l’union du trône et de l’autel.

La tradition baroque prévaut au dix-septième siècle, dans la foulée de la Contre-Réforme catholique, et les ouvrages grandioses de peinture, de sculpture et d’orfèvrerie sont destinés à saisir, évangéliser et édifier les fidèles, sans le recours aux mots, par la puissance de l’art et de l’image. C’est par l’entremise des ordres religieux que le baroque se déploie en Nouvelle-France – les Récollets s’établissent en 1615, les Jésuites, en 1625, et les Ursulines et les Augustines (Hospitalières), en 1639. Les missions religieuses sont financées par de pieux donateurs et de riches bienfaitrices de France, qui favorisent aussi l’importation des premières œuvres françaises à Québec. Ainsi, de fastueux ouvrages d’orfèvrerie, qui témoignent de la magnificence de l’art sacré développé en Europe, prennent place dans les églises québécoises.

Tout au long du Régime français, l’Église catholique constitue le principal commanditaire des peintres, sculpteurs, orfèvres et architectes à Québec. Comme l’art est valorisé dans l’entreprise évangélisatrice, chaque ordre religieux compte des artistes dans ses rangs. Les Récollets accueillent le peintre français Claude François, dit frère Luc (1614-1685), figure inaugurale de la peinture religieuse en Nouvelle-France. Malgré son court séjour de quinze mois à Québec, le peintre formé dans la tradition classique et ouvert aux effets théâtraux de l’art baroque y laisse une œuvre substantielle, composée de grands formats destinés aux églises et chapelles de la ville.

Le frère Luc s’affaire d’abord à la reconstruction de la chapelle des Récollets, où il met à profit ses talents d’architecte, puis de peintre d’histoire : il conçoit une grande composition au-dessus de l’autel, l’Assomption de la Vierge, 1671, qui est aujourd’hui son œuvre la plus connue, et qu’il est toujours possible d’admirer dans la chapelle de l’Hôpital général de Québec (autrefois le couvent des Récollets).

On reconnaît spécialement au frère Luc la capacité d’interpréter les sujets religieux selon le contexte qui les accueille, en l’occurrence, à Québec, dans l’actualité coloniale de la conversion des Autochtones. Son tableau La Sainte Famille à la Huronne, v.1671, rassemble Marie, Joseph et Jésus qui accueillent une jeune Wendat convertie. À l’arrière-plan, le paysage évoque la falaise de Québec. Dans le registre de la peinture d’histoire, l’œuvre du frère Luc est d’une ampleur complètement inédite. Seuls les peintres du dix-neuvième siècle à Québec parviendront à un tel niveau d’exécution.

En Nouvelle-France, les Jésuites ont également des membres préoccupés d’art qui transigent par le premier établissement d’instruction en Amérique du Nord, le Collège des Jésuites, fondé en 1635 dans la Haute-Ville de Québec, pour l’éducation des garçons, colons ou autochtones. Les peintres missionnaires n’y sont souvent que de passage, car appelés à évangéliser par l’image dans des missions éloignées sur un immense territoire. Jean Pierron (1631-1700) est un pionnier de l’imagerie apostolique auprès des Agniers de l’État de New York, dont on connaît les tableaux de l’Enfer et du Paradis grâce aux écrits de Marie de l’Incarnation (1599-1672). Les dessins authentiques du missionnaire jésuite Claude Chauchetière (1645-1709) narrent la fondation et les activités à la mission du Saut-Saint-Louis (aujourd’hui Kahnawake) en 1686, dont la visite du premier évêque de Québec nommé en 1674, François de Laval (1623-1708), en un rare dessin qui le montre dans ses fonctions épiscopales.

Documentant les plantes, les animaux et les peuples autochtones de la Nouvelle-France, le Codex canadensis du missionnaire jésuite Louis Nicolas (1634-après 1700) constitue un témoignage exceptionnel de dessins authentiques et uniques en leur genre, à une époque où le sujet religieux triomphe dans les représentations. L’historien de l’art François-Marc Gagnon remarque : « La vie n’était pas facile aux premiers temps de la colonie. On y était plus préoccupé de survie, d’échanges et de commerce que de culture. L’art pouvait être considéré comme un luxe sauf pour les besoins religieux des colons. »

Tandis que les Jésuites pratiquent surtout les arts visuels, les Ursulines excellent en broderie, « l’art du décor par excellence », comme en témoignent les œuvres de Marie de l’Incarnation, fondatrice de la congrégation à Québec, et de Marie Lemaire des Anges (1641-1717), qui la remplacera dans l’enseignement des travaux d’aiguille aux élèves et novices du monastère. « Qu’elles soient techniques, artistiques ou économiques, toutes les caractéristiques de production de l’art de la broderie ayant cours dans les couvents français sont importées en Nouvelle-France, au dix-septième siècle, par les fondatrices des Ursulines de Québec. » Le Parement d’autel dit de la Nativité, seconde moitié du dix-septième siècle, est exemplaire de la « peinture à l’aiguille » pratiquée par les religieuses. Au dix-septième siècle, les Ursulines développent aussi l’art de la dorure, qu’elles partageront avec les Augustines de l’Hôpital général au siècle suivant.

Un autre fait saillant de l’essor de la culture à Québec au dix-septième siècle tient dans la fondation, par François de Laval en 1663, du Séminaire de Québec, qui constitue le cœur de l’Église catholique dans la colonie, mais aussi le principal lieu culturel de la ville jusqu’au siècle suivant. Dans un but éducatif, le Séminaire accumule d’impressionnantes collections savantes et sociales, ainsi qu’une bibliothèque de quelque 10 000 livres (théologie, littérature, philosophie, sciences et médecine).

En Nouvelle-France, si l’art se déploie essentiellement grâce aux communautés religieuses, le pouvoir royal favorise également l’épanouissement culturel. Louis XIV fait de Québec le centre actif de la Nouvelle-France, lorsqu’il met en place une monarchie absolue de droit divin en 1663. Première œuvre d’art public de la ville de Québec, l’effigie sculptée du jeune monarque, réplique d’une œuvre du sculpteur baroque Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), est disposée en 1686 sur la toute nouvelle place Royale, tel un rappel de l’autorité monarchique dans la capitale coloniale. Le pouvoir royal s’incarne également dans les instances décisionnelles qui élisent domicile à Québec, notamment par l’établissement d’un Conseil souverain pour les affaires politiques et judiciaires en 1663. La cité devient défensive avec sa place d’Armes instaurée de 1644 à 1648, tandis qu’en 1692, la défense militaire s’équipe d’une batterie royale munie de remparts percés de trois portes de garde encerclant la Haute-Ville.

L’art gagne en importance à Québec avec l’implantation durable d’une élite sociale, notamment composée des représentants du roi qui ne sont souvent que de passage dans la capitale – quelques mois ou quelques années. Lors de ces séjours, il importe de montrer les signes d’autorité et de valeurs dus à leur rang. De 1663 à 1759, douze gouverneurs généraux et dix-sept intendants se succèdent. Les cales des navires qui les transportent de France sont chargées d’effets et de biens personnels rivalisant de luxe, qui restitueront un tant soit peu le train de vie qu’ils menaient en métropole. La recherche témoigne d’ailleurs du faste des appartements du gouverneur au château Saint-Louis et du palais de l’Intendant au début du dix-huitième siècle. Le développement de l’art religieux et des élites dépend beaucoup d’activités d’importation.

Dans la production artistique locale, on trouve quelques témoignages de peinture votive, introduite au dix-septième siècle, qui illustre des scènes faisant appel à la protection de sainte Anne, mère de la Vierge et patronne des marins. Le musée historique de Sainte-Anne-de-Beaupré en conserve de précieux exemples attribués à des artistes canadien·nes anonymes : l’Ex-voto de Madame Riverin, 1703, invoque la protection de sainte Anne en vue de la longue traversée qui ramènera la mère et ses enfants en France, et l’Ex-voto des trois naufragés de Lévis, 1754, relate pour sa part, dans un style plus naïf, le sauvetage miraculeux de trois des cinq passagers après le naufrage de leur chaloupe entre Lévis et Québec.

La production locale est toutefois davantage concentrée sur la sculpture, la dorure et l’orfèvrerie religieuses vu les nombreux lieux de culte qui essaiment à Québec. L’ornementation de la chapelle des Ursulines, 1730-1736, réalisée par Pierre-Noël Levasseur (1690-1770) et son atelier, constitue l’un des chefs-d’œuvre de cette production religieuse locale et l’un des rares ensembles complets de sculptures sur bois à subsister de nos jours au Canada. En matière d’orfèvrerie, Québec représente le principal foyer d’activité du territoire tant au dix-septième qu’au dix-huitième siècle. Une trentaine d’orfèvres y produisent des objets à usage religieux, domestique ainsi que des pièces destinées à la traite des fourrures et utilisées dans le contexte d’échanges commerciaux avec les Premiers Peuples.

L’une des peintures les plus connues et étudiées du dix-septième siècle, La France apportant la foi aux Hurons de la Nouvelle-France, v.1666, est révélatrice de la relation entretenue par les ordres religieux à Québec, en particulier les Jésuites, avec les Wendat, qui ont fondé le village de la Jeune-Lorette (ou Nouvelle-Lorette, aujourd’hui Wendake) dans la région de Québec. Dans la composition, le jeune Wendat converti est accueilli par la reine française Anne d’Autriche et la Sainte-Famille, représentée dans le tableau que tient cette dernière. La France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France a été offert en don par la Nation wendat aux Jésuites, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle église de leur collège en 1666. L’historienne de l’art Louise Vigneault précise : « On sait que, contrairement aux États-Uniens et aux Anglo-Canadiens, les habitants de la Nouvelle-France et leurs descendants canadiens-français ont entretenu des rapports étroits et significatifs avec les Premières Nations, et même si l’on tient compte du fait que ces rapports étaient motivés par des intérêts précis ». La survie sur des terres arides, mais surtout le commerce et la traite des fourrures constituent les principales motivations des colonisateurs pour établir des alliances avec les communautés autochtones.

Tout comme les missionnaires, les divers intervenants engagés dans la traite s’intégraient aux milieux autochtones et assuraient des relations de proximité. « À la différence des Britanniques, qui préféraient attendre dans les postes de traite que leur soient livrées les fourrures, les Français s’enfonçaient volontiers dans le territoire, allant les chercher sur place et s’assurant ainsi un certain contrôle du marché. Cette immersion favorisait, bien entendu, les échanges et le métissage », écrit Vigneault. À la veille de la Conquête britannique, les Wendat épousent des Canadiennes françaises et commencent à parler le français. Actionné par le commerce des fourrures et l’évangélisation, le rouleau compresseur de l’acculturation poursuivra sa course bien au-delà du Régime français.

Efflorescence des vues de la ville après la Conquête (1759-1760)

Sous le Régime anglais (1763-1867), la ville est marquée par une grande vitalité culturelle. L’imprimerie fait son apparition en 1764 : la presse écrite devient le véhicule par excellence pour suivre la progression des artistes en société. La production artistique est en premier lieu dominée par le développement de la représentation de la ville, qui fait l’objet d’une intense reconstruction après la prise de Québec de 1759, et continue à offrir de spectaculaires panoramas attirant les topographes, paysagistes romantiques et autres amateurs d’un tourisme naissant à la fin du dix-huitième siècle.

Conformément à la Proclamation royale du 10 octobre 1763, la ville de Québec reste le siège administratif du territoire conquis qui porte désormais son nom : Province of Quebec/Province de Québec. En 1791, l’Acte constitutionnel voté par l’Angleterre scinde le territoire en deux provinces : le Bas-Canada et le Haut-Canada. C’est à Québec que résident les gouverneurs généraux et administrateurs coloniaux britanniques, ce qui favorise l’effervescence culturelle dans la capitale parlementaire au dix-huitième et au dix-neuvième siècle. Tous les domaines de la création sont stimulés – théâtre, musique, chant, opéra, littérature, peinture, architecture – dont certains avaient même été proscrits par l’Église catholique sous le Régime français. L’influence britannique a un effet décisif et positif sur la production et le marché de l’art. Québec a son intelligentsia parmi les prêtres du Séminaire de Québec et chez les gentilhommes militaires tant francophones qu’anglophones. Une petite élite intellectuelle, instruite et éveillée aux sciences et aux arts, s’y développe et favorise la création de sociétés littéraires : au dix-neuvième siècle, « plus de 130 sociétés de ce genre voient le jour […] et on en compte près d’une trentaine à Québec seulement ». La Literary and Historical Society of Quebec est notamment fondée en 1824, au château Saint-Louis, sous la présidence de George Ramsey, le général Lord Dalhousie (1770-1838), gouverneur en poste de 1820 à 1828 à Québec.

La représentation de la ville constitue l’un des faits saillants de l’art à Québec après la Conquête. La première imagerie de ce moment charnière relate la prise de la ville par l’armée britannique, qui débarque à l’anse au Foulon dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759 et fait pleuvoir sur Québec des milliers de projectiles, d’obus, de bombes incendiaires et de boulets de canon. Après l’attaque, Hervey Smythe (1734-1811), aide de camp du général Wolfe et peintre topographe, retourne en Angleterre avec plusieurs croquis dont la populaire scène de la prise de la ville qui sera gravée et abondamment publiée à partir de 1760, Vue de la prise de Québec, le 13 septembre 1759. L’intérêt de l’artiste s’est porté sur les troupes et sur leur accession aux plaines d’Abraham en escaladant les falaises bordant le fleuve. L’officier de marine du HMS Prince of Orange et peintre topographe Richard Short (actif de 1748 à 1777) compose douze vues de Québec en 1759 qu’il fait publier à Londres en 1761, et dans lesquelles il témoigne de l’ampleur de la destruction des lieux de pouvoir les plus symboliques, églises, couvents, palais et châteaux, de la capitale vaincue.

Au-delà de sa dévastation, l’imagerie de la ville dévoile toute sa magnificence. Québec est une cité prisée par les artistes qui la visitent et la représentent, en dessin, en gravure, en peinture à l’huile et à l’aquarelle. Balisé de remparts, le secteur de la Haute-Ville rappelle le caractère défensif de la cité tout en lui conférant une aura particulière. L’écrivain anglais Charles Dickens (1812-1870) décrit le paysage québécois en 1843 : « L’impression que produit sur le visiteur ce Gibraltar d’Amérique – par ses hauteurs étourdissantes, sa Citadelle suspendue dans les airs, ses rues escarpées et pittoresques, ses portes à l’allure renfrognée, les vues si saisissantes qui accrochent l’œil à chaque détour – est quelque chose d’unique et d’impérissable ». La forteresse tant espérée depuis les premiers temps de la colonie française est enfin érigée au sommet du Cap-aux-Diamants entre 1820 et 1850. Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) avait imaginé la Citadelle dans le projet d’enceinte des fortifications qu’il a conçu et dont il a supervisé l’érection au siècle précédent. Au vingt-et-unième siècle, les célèbres fortifications enserrent toujours le quartier historique du Vieux-Québec, ce qui fait de la capitale « la seule ville fortifiée d’Amérique au nord du Mexique ».

Accrochée au sommet du Cap-aux-Diamants, immobile et puissante devant les vents qui fouettent l’Union Jack, la Citadelle de Québec devient l’image par excellence des peintres et des écrivains romantiques au dix-neuvième siècle. Contemporain à la célèbre envolée de Dickens, le tableau de John Richard Coke Smyth (1808-1882), Vue de Québec, 1838-1839, rend compte de cette tendance au paysagisme romantique dans la représentation de la ville, par sa composition qui restitue la côte accidentée de la falaise de Québec au sommet de laquelle triomphe la Citadelle, imperturbable devant des eaux agitées et un vaste ciel ennuagé.

Les peintres topographes anglais et les artistes amateurs étrangers proposent des vues pittoresques, parfois romantiques, mais aussi réalistes de Québec. La pratique de l’aquarelle est transmise par les officiers de la garnison britannique qui sont formés à l’Académie royale militaire de Woolwich en banlieue de Londres, comme le militaire topographe James Pattison Cockburn (1779-1847). Ce dernier a produit une telle somme d’œuvres de la ville qu’il semble en constituer un guide visuel et touristique invitant à explorer, sous différents angles de vue, la physionomie éminemment pittoresque de la cité, composée de la Basse-Ville et de la Haute-Ville.

La peintre amateur anglaise Millicent Mary Chaplin (1790-1858) compose une centaine d’aquarelles et de dessins lors de son séjour de quatre ans à Québec. Elle figure un grand nombre de sujets urbains, tels des paysages panoramiques comme Vue depuis la fenêtre du cabinet de toilette de Millicent Mary Chaplin, 1839, et des vues plus intimistes de son environnement immédiat. Son regard se pose inévitablement sur l’hiver au lendemain d’une tempête mémorable de février 1842, avec ses congères massives qui emplissent la cour et atteignent presque la toiture de l’écurie. Quelques mois plus tard, Chaplin ajoute à la séquence une version estivale de la vue de son jardin, tel un pendant venant immortaliser les contrastes extrêmes du climat québécois.

Le graveur écossais James Smillie Jr. (1807-1885), immigrant à Québec avec sa famille à l’adolescence, parfait sa formation à Londres grâce au mécénat de Lord Dalhousie, qui prend nombre d’artistes sous son aile. À son retour dans la colonie, Smillie collabore à la publication, en 1829, de Picture of Quebec, le premier guide illustré de la ville comprenant dix-sept planches des vues panoramiques et des scènes de la vie urbaine à Québec, telle la pétulante course de luges figurée dans l’œuvre Réunion du Quebec Driving Club à la place d’Armes, v.1826, tenue sur la place d’Armes bordée par le palais de justice à gauche et la cathédrale anglicane Holy Trinity à droite. Quelques années plus tard, en 1834, le marchand de vin, auteur et éditeur Alfred Hawkins (1792-1854) contribue lui aussi au portrait de la ville, en mots et en images, en faisant paraître son ouvrage Hawkins’s Picture of Quebec, with Historical Recollections. Ses descriptions littéraires passionnées – il glorifie notamment la Citadelle de Québec « chef-d’œuvre de l’art et de la nature » – sont illustrées par quelques vues de la ville.

-

Cornelius Krieghoff, La poste royale traverse le Saint-Laurent, 1860

Huile sur toile, 43,2 x 61 cm

Collection privée

-

Cornelius Krieghoff, Le vapeur « Québec », 1853

Huile sur toile, 68 x 93,5 cm

Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto

L’imagerie de Québec s’épanouit également à la peinture à l’huile, grâce à des peintres étrangers, originaires des États-Unis et de Grande-Bretagne surtout, mais aussi de divers pays d’Europe, venus chercher fortune à Québec au dix-neuvième siècle. Souvent de passage, ces artistes se déplacent de villes en villages selon les besoins du marché. Louis-Hubert Triaud (1790-1836), James Bowman (1793-1842), Henry Daniel Thielcke (1788-1874), Samuel Palmer (1805-1881), Robert Clow Todd (v.1809-1866) et Cornelius Krieghoff (1815-1872) posent un regard sensible sur les aspects de la vie des milieux bourgeois, paysans et autochtones de Québec. Par exemple, reconnu comme un narrateur visuel exceptionnel, Krieghoff rend compte du service postal royal actif pendant la belle saison à Québec dans Le vapeur « Québec », 1853, et il en donne, quelques années plus tard, une représentation épique dans le contexte hivernal, La poste royale traverse le Saint-Laurent, 1860.

Ces artistes composent des scènes valorisant la ville, ses sites environnants et ses plaisirs saisonniers, et se font connaître par l’entremise des journaux locaux. À son arrivée dans la région, l’Anglais Robert Clow Todd est annoncé comme un peintre de maisons, d’enseignes, de voitures et d’ornement dans La Gazette de Québec du 27 janvier 1834. Il finit ses jours à Toronto, mais le peintre reste à Québec près de vingt ans, y tient un atelier, enseigne la peinture et compose un grand nombre de paysages et de scènes de genre qui narrent les plaisirs et divertissements de la bourgeoisie urbaine. Son sujet fétiche est le « pain de sucre », au pied des chutes Montmorency, l’un des phénomènes naturels les plus célèbres de Québec. Todd se voit aussi confier des commandes prestigieuses, telles deux splendides vues du chantier de l’anse au Foulon, dont The Allan Gilmour and Company Shipyard at Anse au Foulon, Quebec City, Seen from the West (Le chantier maritime d’Allan Gilmour and Company à l’anse au Foulon, vu de l’ouest), 1840. L’œuvre révèle l’importance du commerce du bois qui succède à la fourrure comme fondement de l’économie québécoise au dix-neuvième siècle.

Essor de la création locale, entre peinture et artisanat, au dix-neuvième siècle

La peinture locale, produite par des artistes originaires de Québec, s’épanouit au dix-neuvième siècle, en même temps que la création wendat s’affirme. L’époque est marquée par l’émergence de la première génération de peintres natifs de la capitale et de sa région, et qui en viennent à incarner les pionniers de la peinture québécoise : Joseph Légaré (1795-1855), Jean-Baptiste Roy-Audy (1797-v.1846), Antoine Plamondon (1804-1895) et Théophile Hamel (1817-1870). Ces praticiens ont d’abord appris leur art en travaillant à la restauration des tableaux religieux du fonds Desjardins – 180 œuvres envoyées depuis Paris à Québec par deux prêtes catholiques, les abbés Desjardins, en 1817 et en 1820, et qui allaient constituer une source inépuisable de modèles européens à partir desquels s’exercer par la copie. Dans le contexte d’une absence d’école d’art véritable dans la capitale, cet ensemble est une référence précieuse.

À Québec, jusqu’au dix-huitième siècle, l’apprentissage de l’art repose sur la formule de compagnonnage ou relation maître-apprenti. Au cours du dix-neuvième siècle, les artistes donnent des leçons de dessin privées, annoncées dans les journaux. François Baillairgé (1759-1830) est en cela exemplaire et sera maître de dessin, enseignant notamment à Joseph Légaré. Bientôt, les collèges suivent, le Séminaire de Québec donne des cours de dessin à compter de 1833, et c’est Plamondon qui en est le premier professeur. Le talent et la polyvalence du miniaturiste italien Gerome Fassio (1789-1851), à Québec pendant une vingtaine d’années, l’amène à dispenser des leçons privées de peinture et de dessin, en même temps qu’il enseigne le dessin au Séminaire en 1839-1840.

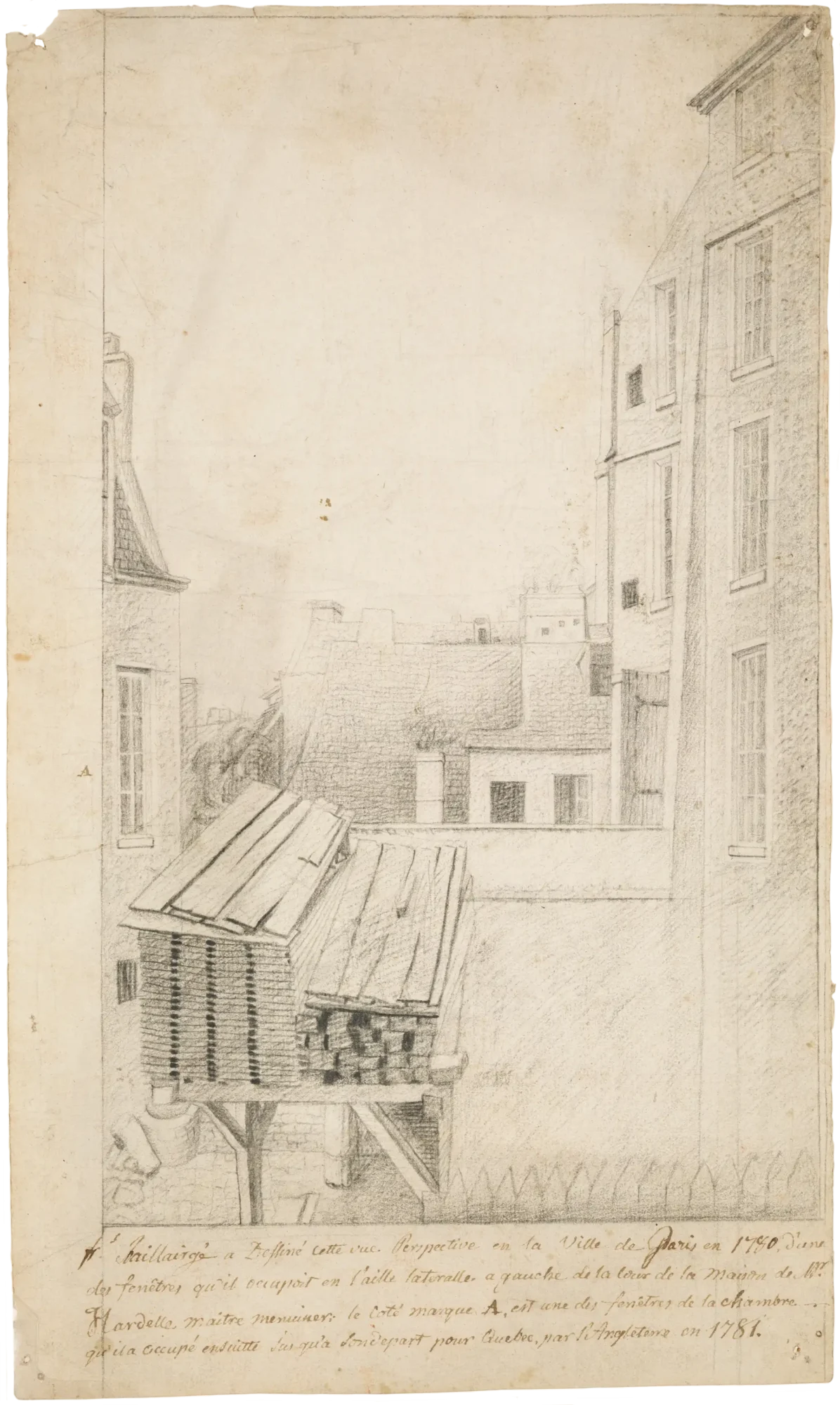

Quelques artistes de Québec ont toutefois le privilège d’aller parfaire leur formation en Europe : Baillairgé est le premier d’une longue lignée de peintres québécois envoyés en France pour leurs études formelles, grâce au soutien de divers mécènes liés au pouvoir de l’Église ou de l’État. Remarqué par les autorités ecclésiastiques du Séminaire de Québec, Baillairgé étudie de 1779 à 1781 à l’Académie royale de peinture et de sculpture, dont la formation est notamment centrée sur le dessin. L’orfèvre Laurent Amiot (1764-1839) étudie son art à Paris dans les années 1780. Le modèle français conservera son attrait dans la formation des artistes à Québec jusqu’au vingtième siècle.

Le marché de l’art à Québec est dynamisé par la nouvelle génération de peintres québécois qui s’investit dans la pratique de divers genres picturaux. L’histoire religieuse demeure formatrice et l’Église reste l’un des principaux mécènes de la ville. Cependant, la scène de genre, le paysage et surtout le portrait sont les genres les plus prisés auprès de la clientèle bourgeoise du dix-neuvième siècle. Étroitement lié à l’essor de la bourgeoisie et à sa reconnaissance, le portrait attire presque tous les peintres du temps, Roy-Audy, Plamondon, Hamel spécialement, qui le pratiquent avec virtuosité auprès d’une vaste clientèle.

Non seulement peintre, Joseph Légaré est également un collectionneur passionné qui cultive une fibre entrepreneuriale avec l’acquisition d’œuvres pour constituer sa propre collection, qui comptera plus d’un millier de pièces à son décès en 1855, dont 162 peintures en art canadien et européen. L’artiste achète d’abord une trentaine de peintures du fonds Desjardins, et il en fait des copies qu’il parvient à vendre aux paroisses religieuses, qui le paient parfois en retour en lui offrant des peintures. Légaré acquiert de surcroît un vaste nombre d’estampes trouvées chez les marchands encanteurs John Christopher Reiffenstein et Giovanni Domenico Balzaretti.

Pour faire connaître sa collection, Légaré l’expose au public une première fois en 1829 dans les locaux de la Literary and Historical Society of Quebec, au rez-de-chaussée de l’Hôtel Union. C’est le début des expositions gratuites de cet ensemble qui s’enrichit, année après année, de tableaux en tous genres, scènes religieuses et du quotidien, paysages, portraits et natures mortes. Légaré met sur pied trois galeries de peintures entre 1833 et 1872, à la Haute-Ville de Québec. Deux sont ouvertes dans les résidences familiales de Légaré, rue Sainte-Angèle (la première en activité entre 1833 et 1835 et la deuxième, entre 1852 et 1872), et une autre est en activité deux ans dans la maison de l’associé de Légaré, côte de la Fabrique, qui sera qualifiée de « temple des beaux-arts de la ville de Québec » à son ouverture en 1838 pour l’animation qui s’y produit par le biais de concerts musicaux, de cours de peinture et d’exposition de peintres contemporains.

L’aventure de ces galeries s’avère plus pédagogique que lucrative, réunissant l’élite intellectuelle francophone de la ville de même que la société anglophone, et mettant surtout à la disposition des artistes et des amateurs du temps des modèles de l’art variés et de qualité. De son vivant, Légaré ne constitue pas un musée à proprement parler bien qu’il s’investisse dans le projet dès 1845. Trente ans plus tard, en 1875, la Pinacothèque de l’Université Laval, premier musée d’art permanent dans la ville de Québec et même premier musée d’art au Canada, voit le jour grâce à l’acquisition de la collection Légaré par le Séminaire de Québec. La première université francophone en Amérique du Nord, l’Université Laval, qui a été fondée à Québec, en 1852, se trouvait donc enrichie d’un musée d’art.

La production artistique des Premières Nations s’épanouit également à Québec au dix-neuvième siècle. La Nation wendat développe un artisanat local reposant sur sa tradition ancestrale. À l’époque, peu de créateurs autochtones sont initiés à la pratique d’un art comme la peinture. Issu de la communauté de la Jeune-Lorette (ou Nouvelle-Lorette, aujourd’hui Wendake), le peintre wendat Zacharie Vincent Telari-o-lin (1815-1886) se distingue au dix-neuvième siècle.

Au tournant des années 1850, en plus de ses occupations de chef de communauté, de père de famille, de guide de chasse et de pêche, ainsi que de fabricant de raquettes, Vincent pratique la peinture et s’exerce à divers genres – le paysage, la peinture de genre et le portrait – en plus d’explorer plusieurs procédés, en peinture à l’huile, en dessin au plomb, au fusain, à l’encre et à l’aquarelle. Il s’exprime dans un langage naïf, par exemple en multipliant les perspectives comme dans l’œuvre Les chutes de Lorette, v.1860, qui plaît à la clientèle bourgeoise et militaire de Québec ainsi qu’aux touristes qui sont nombreux à se rendre à la Jeune-Lorette. C’est par l’autoportrait qu’il se démarque toutefois et affirme son statut de peintre, métier qu’il aurait appris au contact d’artistes de Québec comme Antoine Plamondon, qui le prennent pour sujet de leurs portraits.

En 1840, Vincent est représenté dans le portrait de groupe des chefs wendat peint par Henry Daniel Thielcke et commandé par le nouveau chef honoraire de la Jeune-Lorette, Robert Symes, avocat et juge de paix à Québec. Au centre de la composition est assis Symes, qui est entouré par les autres chefs et les membres de sa communauté, lors d’une cérémonie qui aurait attiré quelque 200 visiteurs de Québec. Dans la section gauche, on reconnaît le jeune Zacharie Vincent portant une coiffe cérémoniale en argent et garnie de plumes, de sa propre fabrication, tandis que le chapeau haut de forme est adopté par certains chefs en guise de symbole d’autorité. Les coiffes, portées de père en fils au sein d’une chefferie, sont ouvragées de matériaux comme le crin d’orignal, les piquants de porc-épic, le cuir et les plumes, certaines présentant même des anneaux en étain issus d’orfèvres français et ayant servi de monnaie de traite. Ce portrait collectif et commémoratif est un précieux témoignage du métissage colonial exprimé par les atours de ce groupe de chefs vêtus de redingotes militaires parés de bracelets, de brassards, de médailles d’argent et de ceintures fléchées. Sa popularité entraîne la mise en marché de reproductions lithographiques – en noir et blanc et en couleur – dès 1842, à Québec.

Au fil du dix-neuvième siècle, les activités artisanales traditionnelles de la communauté wendat – confection de canots, de raquettes, d’ouvrages de broderie, de vannerie, etc. – continuent à se développer. Leurs ouvrages sont prisés sur le marché de l’artisanat à Québec et vendus dans certains commerces de la ville. En 1837, William S. Henderson s’y établit et fonde sa boutique de chapelier sur la rue De Buade, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Québec et de la célèbre côte de la Fabrique, l’une des plus anciennes rues de la ville (John Hamilton Simons y fondera sa mercerie en 1840). D’abord grâce à une collaboration avec les Wendat, qui lui fournit la fourrure et des pièces d’artisanat, le commerce d’Henderson deviendra Holt Renfrew, un magasin haut de gamme encore en opération aujourd’hui dans diverses villes canadiennes.

La créativité des artisanes wendat est magnifiée dans une variété de pièces, tels des paniers tissés ou d’étonnants ouvrages comme l’éventail, v.1860, avec ses couleurs vives et ses matériaux naturels tels que les plumes d’autruche et les piquants de porc-épic, « un objet à la fois raffiné et exotique » qui répondait au goût de la bourgeoisie de l’époque. Le vêtement d’apparat que composent la jupe et la robe-redingote, v.1875, constitue un remarquable témoignage de la broderie au crin d’orignal, une tradition importante dans l’artisanat wendat. Le crin prélevé, lavé et teint est ensuite brodé sur des vêtements, comme l’impressionnante redingote, ou des pièces d’écorce ou de cuir.

Architecture et mouvance identitaire après la Confédération (1867-1900)

Au milieu du dix-neuvième siècle, la modernisation gagne la ville de Québec. Vers 1860, les activités portuaires autrefois prospères cèdent la place aux premières industries mécaniques, celles de la chaussure, de la tannerie, de la confection et du meuble dans le quartier Saint-Roch. Les innovations techniques et l’industrialisation touchent les activités artisanales et artistiques. La peinture et la gravure se trouvent notamment concurrencées par les nouvelles technologies : la photographie s’implante à Québec à partir des années 1850, avec la firme familiale Livernois qui fonde son premier studio dès 1854. Au sein de l’imposante dynastie de photographes, Jules-Ernest Livernois (1851-1933) compte parmi les pionniers de la photographie au Canada, aux côtés des Montréalais William Notman (1826-1891) et Alexander Henderson (1831-1913), et il domine la pratique à Québec dans le dernier quart du dix-neuvième siècle, tant par l’abondance, la diversité que la qualité esthétique de sa production.

Cette période de progrès urbain à Québec atteint son apogée avec l’avènement du chemin de fer (1879) et de l’électricité (1883), suivi par le développement du tramway (1887) et l’érection du pont de Québec (1917) et du premier gratte-ciel, l’édifice Price (1929). La capitale de la province de Québec, unifiée dans le nouveau Dominion du Canada établi par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en 1867, est en ébullition : l’industrie transforme la ville et les arts en même temps que de vastes projets d’urbanisme sont mis en branle.

Cinq ans après la Confédération, en 1872, le gouverneur général du Canada, Lord Dufferin (1826-1902), établit une résidence officielle à la Citadelle de Québec où il séjourne régulièrement. L’aristocrate diplomate cultivé, épris de romantisme et ambitionnant de théâtraliser la capitale en valorisant son héritage médiéval, rêve que Québec devienne une destination touristique prospère, à une époque marquée par la démocratisation du voyage. Les élites et les bourgeois européens et nord-américains se déplacent allègrement dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle et découvrent Québec, son héritage architectural ancien et sa géographie particulière. Dans ce contexte, les autorités mettent en branle de grands projets d’urbanisme.

Le néo-palladianisme, qui fait école en Angleterre de 1720 à 1770, se répand dans le Bas-Canada du dix-neuvième siècle et imprègne les nouvelles constructions architecturales. Les immeubles qui s’élèvent à Québec sont de plus en plus imposants, ornés de façades en pierre et de portiques avec frontons et colonnades inspirés des palais de la Renaissance italienne. Dans l’esprit de l’architecture victorienne qui emprunte aux styles du passé, l’architecte Eugène-Étienne Taché (1836-1912) développe le style château à Québec, qui amalgame les qualités distinctives des châteaux forts français du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est notamment formé auprès de l’architecte Charles Baillairgé (1826-1906), à qui Lord Dufferin avait demandé de rallonger la fabuleuse terrasse en bordure du fleuve, inaugurée en 1879, et qui portera plus tard son nom.

Taché conçoit en outre le manège militaire de Québec dans le style château, en pierres massives, avec son décor flamboyant du quinzième siècle composé de fenêtres à fausses meurtrières, de tourelles avec toit conique et d’un portail central. Dix ans plus tard, c’est l’architecte new-yorkais Bruce Price (1845-1903) qui applique le style château à l’Hôtel Château Frontenac, en délaissant « la symétrie classique de ces modèles au profit de l’éclectisme pittoresque de l’architecture victorienne en vogue à la fin du dix-neuvième siècle ». Le style château se déploie dans la polychromie de ses surfaces, dans ses toits pentus, ses tours et tourelles, dans le profil asymétrique et irrégulier de sa composition de cinq ailes puis d’une tour centrale. Construit en 1892-1893 sur le Cap-aux-Diamants, à l’emplacement du premier fort de Champlain et de l’ancien château Saint-Louis (détruit par les flammes en 1834), la résidence des gouverneurs français et anglais de la colonie, le Château Frontenac perpétue l’image romantique de la ville. Le château forteresse au sommet de la falaise correspond alors à l’idée qu’on se faisait de Québec, perçue telle une ville médiévale française. Puissant symbole du tourisme à Québec, « l’hôtel le plus photographié du monde », a fait l’objet de plusieurs agrandissements entre 1908 et 1993. Sa célèbre tour est érigée en 1924.

La contribution de l’architecte Taché ne se limite pas à l’édification du style château à Québec : il est également responsable d’une tendance à la commémoration qui s’enracine dans un profond sentiment nationaliste. À compter de la Confédération (1867), le peuple canadien-français – qu’on identifie comme « québécois » à partir des années 1960 – exprime son identité par l’art commémoratif qui conquiert les places, les parcs et les jardins de la ville. De magnifiques et imposants monuments sont érigés à la mémoire des événements, des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire nationale.

Ce mouvement d’affirmation identitaire s’enracine dans les rébellions des Patriotes du Bas-Canada menées par le gouvernement de Louis-Joseph Papineau contre les autorités coloniales britanniques en 1837 et 1838. Si les soulèvements sont infructueux, ils génèrent une prise de conscience nationaliste dans l’élite intellectuelle québécoise : l’historien François-Xavier Garneau, membre de la Literary and Historical Society of Quebec à l’époque, publie son Histoire du Canada entre 1845 et 1852, qui constitue une douce revanche sur les propos indignes du rapport Durham, déposé à Londres en 1839, et qui préconise l’assimilation des Canadiens français stigmatisés comme un peuple « sans histoire ni littérature ». Ce contexte berce l’émergence d’une expression proprement canadienne-française à Québec, promettant de fleurir dans tous les domaines de la création au vingtième siècle.

Francophile et ardent nationaliste, l’architecte Taché conçoit l’hôtel du Parlement sur le Cricket Field, à Québec, et dont le chantier s’achève en 1886. C’est à Taché que l’on doit la devise de la province, « Je me souviens », qu’il incarne dans la façade de l’hôtel historiée par le vaste déploiement de statuaires à l’effigie des figures bâtisseuses de Québec et du pays : les membres des Premières Nations, les fondateurs, les explorateurs, les militaires, les missionnaires, les hommes politiques et les administrateurs publics déterminants. Ce panthéon met à contribution les grands artistes de la statuaire en bronze et de la sculpture héraldique – notamment Louis-Philippe Hébert (1850-1917), Alfred Laliberté (1877-1953), Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869-1937) et Sylvia Daoust (1902-2004) – qui participent à ce projet commémoratif d’envergure auquel on ajoute encore des sculptures aujourd’hui.

Depuis Paris où il perfectionne sa pratique du bronze, Hébert obtient la prestigieuse commande de nombreuses sculptures en pied pour l’hôtel du Parlement, dont celles des généraux Wolfe et Montcalm, ainsi que Halte dans la forêt, 1889, aussi connue comme Famille d’Abénaquis, une œuvre placée face à l’entrée d’honneur. Dévoilée à l’Exposition universelle de Paris en 1889, l’œuvre vaut une médaille de bronze à Hébert, ce qui est inédit pour un artiste canadien. Comme le Pêcheur à la nigogue installé en façade, en 1891, qui présente un sujet autochtone harponnant un poisson, Halte dans la forêt montre les efforts d’une famille abénaquise à la chasse. Ces pièces témoignent de la formation académique française d’Hébert abreuvé de statuaire antique et motivé par l’idéalisation de ses sujets. Elles participent également à la mouvance identitaire du temps et sont envisagées comme une célébration des nations autochtones du Québec.

Peinture régionaliste et institutionnalisation au vingtième siècle (1900-1960)

Au tournant du vingtième siècle, les peintres à Québec et dans les environs sont préoccupés de préserver la mémoire nationale, ce qui engendre un puissant mouvement d’art régionaliste. Les œuvres de ces peintres illustrent les métiers, les légendes et le territoire canadiens-français que l’industrialisation menace de faire disparaître. À l’heure de l’appropriation des immenses territoires de l’Ouest canadien par le biais du chemin de fer, cette tendance régionaliste s’exprime par une quête nostalgique des origines du pays dans la vallée du Saint-Laurent. Les premières décennies du siècle sont également marquées par l’institutionnalisation de l’art dans la capitale québécoise.

À la recherche des traces de tradition et d’histoire nationale, des peintres de Montréal et de Toronto – William Brymner (1855-1925), Maurice Cullen (1866-1934), James Wilson Morrice (1865-1924), Edmund Morris (1871-1913) et William Cruikshank (1848-1922), parmi d’autres – prennent la direction de l’est en passant par Québec. En majorité anglophones, indépendants de fortune ou vivant de leur art, ces artistes forment la « bande de Beaupré », qui se retrouvent amicalement pour peindre, pendant une dizaine d’années (1895-1905), au village de Beaupré, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Québec. Célèbre pour sa basilique qui attire les fidèles catholiques de tout le continent, Beaupré fait face à l’île d’Orléans où vit et peint Horatio Walker (1858-1938), un artiste travaillant dans le sillage des peintres de Barbizon et de la tradition réaliste française.

Walker et la bande de Beaupré immortalisent sur toile ou en des pochades les sujets évocateurs de la ruralité, village, fermes et paysannerie au travail. Labour aux premières lueurs du jour, 1900, et La traite du matin, 1910, de Walker, sont exemplaires des compositions du peintre qui ennoblissent la figure paysanne et la représentent en action, en de vastes compositions qui lui confèrent une sorte de dignité. Le paysage est également un genre prisé par les Cullen, Morrice et Morris qui, séduits par les panoramas de Québec et ses environs, captent diverses scènes estivales et hivernales parmi les plus beaux exemples de l’impressionnisme canadien. Le Bac, Québec, 1907, de Morrice, est l’une de ces vues schématiques du fleuve qui repose sur une simplification des formes et de la palette de couleurs pour rendre le paysage. Le tableau de 1907 conserve la franchise et la vivacité de la pochade que Morrice avait réalisée dix ans plus tôt, Sur le Bac de Lévis, Québec, v.1897.

Cette mouvance régionaliste se manifeste également au sein de la Société des artistes de Québec, la première société expressément dévolue aux arts visuels dans la capitale, fondée en 1910 et incorporée en 1915, avec comme mandat d’encourager le goût pour les beaux-arts en organisant des expositions, des réunions et des conférences. La société organise une première exposition en 1916, et trois ans plus tard, elle fusionne avec la Société des arts, sciences et lettres de Québec, qui a été fondée en 1917, et qui dispose d’une revue mensuelle au titre éloquent des préoccupations du temps, Le terroir.

Des peintres natifs de la ville rejoignent les rangs de la société, notamment Charles Huot (1855-1930), Eugène Hamel (1845-1931), Henry Ivan Neilson (1865-1931), Edmond LeMoine (1877-1922). Inspirés par les thèmes du terroir, ces peintres et dessinateurs produisent des paysages et des scènes rurales de Québec et ses environs, des intérieurs de maisons canadiennes en plus de donner corps à des personnages typiquement québécois. L’œuvre de Huot exemplifie ces différents thèmes régionalistes avec des peintures comme Québec vu du bassin Louise, 1902, Le père Godbout, v.1897, ainsi que L’atelier du peintre, 1909, qui présente l’espace de travail du peintre et ses principaux modèles en plâtre, avec une élève s’affairant à l’arrière-plan.

La tendance régionaliste se développe en parallèle de la naissance et de l’affirmation du milieu institutionnel des arts dans la capitale. Dans les années 1920, au sein du gouvernement libéral provincial, le ministre responsable du Secrétariat de la Province, Louis-Athanase David (1882-1953), promulgue des lois qui fondent la politique culturelle québécoise. L’action de David conduit à l’instauration, en 1920, d’un programme de bourses de perfectionnement à l’étranger et à la fondation, en 1922, de l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ), premier établissement public au pays, et de l’École des beaux-arts de Montréal (inaugurée en 1923). Sa Loi sur les musées de la province de 1922 engage la fondation du Musée de la province de Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec). Ouvrant ses portes en 1933 sur les plaines d’Abraham, le musée aura comme premier conservateur Gérard Morisset (1898-1970), le bâtisseur de l’histoire de l’art au Québec grâce au projet d’Inventaire des œuvres d’art de la province qu’il mène de 1937 à 1969. À bien des égards, cet ambitieux projet s’inscrit dans la continuité de la tendance régionaliste en peinture qui vise à conserver la mémoire culturelle; fort d’une conscience patrimoniale indéfectible, Morisset a l’ambition de consigner, et ainsi de préserver de l’oubli, toutes les œuvres d’arts (majeurs ou mineurs) produites à l’échelle de la province.

La création de l’ÉBAQ en 1922 favorise l’implantation et l’épanouissement du milieu artistique à Québec. Les élèves – tant en peinture, en sculpture, en architecture, en gravure, qu’en arts décoratifs – y sont accueilli·es pour recevoir un enseignement calqué sur celui de l’École des beaux-arts de Paris, dont la tradition académique constitue toujours la norme en matière de formation artistique. Jusqu’en 1970, l’ÉBAQ évolue au confluent du foyer intellectuel francophone de la ville, des conservatoires de musique (1944) et de théâtre (1958), des salles de spectacles, des magasins de mode – John Darlington, Holt Renfrew et celui de la famille Simons – et des galeries d’art – dont l’une des plus anciennes de la cité, la Galerie Zanettin (1885). De 1924 à 1929, le mandat du premier directeur, le Belge d’origine Jean Bailleul (1876-1949), sculpteur et diplômé de l’École des beaux-arts de Paris, est de faire refleurir l’art français traditionnel dans la province. Réfractaire aux avant-gardes de l’école de Paris, Pablo Picasso (1881-1973), Marc Chagall (1887-1985) parmi d’autres, Bailleul s’entoure de collègues français qui constitueront la première cohorte enseignante de l’ÉBAQ jetant les bases de l’enseignement académique à la française à Québec.

Au fil des ans, l’école voit passer en ses murs des élèves de Québec qui connaîtront une grande postérité : avant de mener sa carrière essentiellement à Paris et à Montréal, le jeune Alfred Pellan (1906-1988) fera ses classes à l’ÉBAQ de 1922 à 1926. Il compte parmi les premiers méritants de la bourse de la province, étudie en France jusqu’en 1939, et sous le coup de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), rentre au pays où, en juin 1940, il présente dans sa ville natale une exposition rétrospective de ses œuvres parisiennes et modernistes, qui déclenche une petite révolution dans les milieux de l’art à Québec et à Montréal.

Bientôt, le corps enseignant initial de l’ÉBAQ est rehaussé de professeurs québécois, notamment Henry Ivan Neilson, qui succède à Bailleul à la direction de l’ÉBAQ en 1929 et qui inaugure l’enseignement de la gravure dans une école publique canadienne. Maître-graveur, friand des procédés à l’eau-forte et à la pointe sèche, Neilson aime expérimenter pour capter l’atmosphère de ses sujets. Le dragage de la rivière Saint-Charles, Québec, 1913, donne à voir l’industrialisation du port de Québec à grand renfort d’une graphie vigoureuse. Neilson enseignera à Simone Hudon (1905-1984), qui fera partie de la relève enseignante de l’ÉBAQ au cours des années 1930 et après. Les postes en enseignement sont alors pourvus par des personnes diplômées des écoles des beaux-arts de Québec et de Montréal, tels Omer Parent (1907-2000), Jean Paul Lemieux (1904-1990), Raoul Hunter (1926-2018) et Marius Plamondon (1914-1976), qui insufflent un vent de modernité sur l’enseignement de la peinture, toujours dominée par la figuration à Québec.

Lorsqu’il est professeur à l’ÉBAQ de 1946 à 1952, le peintre Jean-Philippe Dallaire (1916-1965) compose trois grands tableaux allégoriques qui figurent les matières maîtresses du corpus scolaire. Pour réaliser ces œuvres, le peintre est influencé par le style décoratif de Jean Lurçat (1892-1966), chef de file du renouveau de la tapisserie en France au vingtième siècle, chez qui il fait un stage en 1949. Les vastes compositions de 1947 qui représentent les arts plastiques, La publicité et la décoration, mais aussi La céramique et le tissage (la tapisserie est alors une discipline souhaitée, mais absente du programme de l’ÉBAQ), révèlent des similitudes avec le langage figuratif renouvelé d’un Picasso chez un Dallaire ouvert au surréalisme et aux motifs décomplexés et inédits. L’autorité du modèle académique traditionnel, préconisé par les autorités politiques et religieuses à Québec, commence à s’effriter graduellement.

Dans ce contexte, le 9 mai 1945, deux jours après la capitulation de l’Allemagne, un groupe d’élèves et de professeurs de l’ÉBAQ accueille chaleureusement le peintre français d’avant-garde, Fernand Léger (1881-1955), à la gare du Palais à Québec. Expatrié aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, l’artiste donne une conférence à l’Université Laval intitulée « La libération de la couleur », qui sera suivie de la projection inédite du film Léger en Amérique (1945) et du lancement du livre Fernand Léger. La forme humaine dans l’espace en 1945. Le passage du célèbre Léger à Québec, et le lendemain à Montréal, est un moment charnière dans l’histoire de l’art québécois.

L’événement est l’un des détonateurs des réformes qui moderniseront l’enseignement de l’art dans les deux écoles des beaux-arts de la province : « Dès ce moment, à Québec comme à Montréal, Omer Parent et son proche ami Alfred Pellan allaient revendiquer des réformes et de nouvelles approches dans les Écoles de beaux-arts du Québec, inspirées du “Bauhaus” (Dessau, Allemagne) et des expériences de László Moholy-Nagy au “School of Art Institute” (Chicago, États-Unis). Ils allaient mettre “à bas l’académisme” ».

Pluralité des expressions et des lieux de l’art contemporain (1960-2025)

Au cours des années 1960, au Québec, la Révolution tranquille donne le coup de grâce à la forte emprise de la tradition et de l’Église sur la société québécoise. À Québec, les principaux effets de cette révolution se manifestent par l’émergence d’une expression artistique universelle, libre et engagée, qui laisse son empreinte dans l’espace urbain. L’art sort des espaces d’exposition traditionnels et s’émancipe hors les murs, au sein de la cité même.

Les signes avant-coureurs de cet épanouissement de l’art se manifestent quelque vingt ans avant la Révolution tranquille, en 1938, lorsque le professeur, peintre et critique d’art Jean Paul Lemieux brosse le portrait de la situation de l’art dans la province de Québec. Il en appelle à suivre les traces de la Work Progress Administration (WPA) avec son projet d’art fédéral aux États-Unis qui, en pleine crise économique des années 1930, donne de l’ouvrage aux artistes en leur faisant décorer les édifices publics, les universités et les écoles de compositions murales, entre autres projets. Son appel trouve un écho dans la capitale au cours des années 1950, auprès des entreprises privées et de l’Université Laval qui prennent le parti de soumettre des commandes d’œuvres murales aux artistes. On voit alors s’épanouir de vastes compositions historiques et thématiques notamment réalisées par les professeurs de l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ).

La médecine à Québec, 1957, est un bel exemple du développement de l’art mural dans la capitale et de la figuration renouvelée qu’élabore Lemieux. Ce dernier obtient la commande de décoration du nouveau campus de l’université, le Pavillon des sciences de la santé, dont il orne l’entrée de sa murale épousant une surface légèrement concave de trois mètres de haut. Dans sa composition, il opte pour une organisation en frise où évoluent dix-neuf personnages rattachés au monde médical, desquels il soustrait toute marque d’individualité, réduisant les figures et le panorama de l’arrière-plan à des formes géométrisées.

-

Jordi Bonet, Mort – Espace – Liberté (ou Passé, présent, futur), détail, 1969

Murale en trois volets, bas-relief en ciment sur treillis métallique, surface totale : environ 1 200 m²

Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec

Dans sa murale, Bonet trace les mots d’une citation incendiaire du poète Claude Péloquin : « Vous n’êtes pas écœurés de mourir, bande de caves? C’est assez! ». Le message vise à secouer la léthargie de la population québécoise dans la paisible capitale où l’emprise de la tradition et de l’Église commence tout juste à s’étioler dans les années 1970.

-

Jordi Bonet, Mort – Espace – Liberté (ou Passé, présent, futur), détail, 1969

Murale en trois volets, bas-relief en ciment sur treillis métallique, surface totale : environ 1 200 m²

Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec

-

Jordi Bonet, Mort – Espace – Liberté (ou Passé, présent, futur), détail, 1969

Murale en trois volets, bas-relief en ciment sur treillis métallique, surface totale : environ 1 200 m²

Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec

L’art mural deviendra ainsi un moteur du renouvellement de l’art dans la capitale. Dévoilée en 1971 au Grand Théâtre de Québec, la murale remarquablement engagée du céramiste et sculpteur d’origine espagnole Jordi Bonet (1932-1979), établi au Québec en 1954, est une œuvre charnière. C’est dans ce nouvel édifice voué aux arts vivants, qui s’élève à proximité de la colline Parlementaire, que Bonet réalise sa fresque monumentale en béton. Il met à profit le même matériau que les murs parvenant ainsi à une intégration parfaite de l’art à l’architecture. La murale se déploie sur près de 1 200 mètres carrés et couvre la face intérieure de trois des quatre murs d’enceinte du bâtiment, en un triptyque intitulé Mort – Espace – Liberté, 1969.

Pendant trois mois, Bonet improvise sur les surfaces de béton, en « les gravant, les égratignant, les sculptant » pour y déployer sa vision immersive de la création visuelle, « une improvisation magistrale visant à donner vie à la matière », et par là, à animer les murs du théâtre. L’audace du langage développé par Bonet dans sa murale, abreuvé à la fois de figuration et d’abstraction combinées au message-texte, est un marqueur de la rupture avec le passé dans les arts à Québec.

De la Révolution tranquille émerge une génération innovante d’artistes inspiré·es par le décloisonnement des pratiques artistiques. Parmi d’autres, Jocelyne Alloucherie (née en 1947), Paul Béliveau (né en 1954), Marcel Jean (1900-1993), Paul Lacroix (1929-2014), Richard Mill (né en 1949), René Taillefer (né en 1939), sont les explorateurs des nouveaux langages de la figuration, mais aussi de l’abstraction formaliste et lyrique, ainsi que de la sculpture et de l’installation. Issu·es de l’ÉBAQ, ces artistes enseignent à la nouvelle École d’art de l’Université Laval qu’inaugure le directeur Omer Parent en 1970, dans un tout nouveau pavillon sur le campus de Sainte-Foy.

Exemplifiant ce renouveau des pratiques de l’art, le collectif Vidéo Femmes se constitue en 1973, entre les murs de l’Université Laval, et à l’initiative de trois artistes-réalisatrices, Hélène Roy (1941-2024), Nicole Giguère (née en 1948) et Helen Doyle (née en 1950). Ce collectif féministe déploie un modèle de création inédit et unique au Canada. Les réalisatrices traitent, par le film et le vidéogramme, de leurs préoccupations artistiques et sociales, notamment de sujets liés aux femmes (dont on ne parlait pas à l’époque), qu’il s’agisse de violence, de santé mentale, de harcèlement sexuel, de sida, de prison, etc. L’aventure de Vidéo Femmes se déploie sur plus de quarante années, de 1973 à 2015, à Québec, engageant la production, la distribution et la diffusion de vidéogrammes et de films sur le territoire de la ville, de la province, du Canada et au-delà des frontières, en Colombie, en Argentine, au Japon et en France. La collection de 460 œuvres explore le langage documentaire, la recherche formelle et l’expérimentation technologique.

Le milieu artistique de la capitale est particulièrement dynamique dans le quartier historique Saint-Roch, où s’épanouit, depuis la fin des années 1970, une communauté remarquable d’artistes dont la renommée traverse les frontières. Ces créateurs et créatrices y tiennent leurs ateliers et participent à la mise sur pied de galeries parallèles et de centres d’artistes autogérés, qui culminent, en 1993, avec la fondation du complexe multidisciplinaire Méduse, voué à la formation, à la production et à la diffusion d’œuvres contemporaines et expérimentales, détachées du marché commercial de l’art. Plus récemment, en 2023, dans le complexe Méduse, l’artiste, historien de l’art et sociologue Guy Sioui Durand (né en 1952) cofonde le premier centre d’artistes autogéré wendat à Québec, Ahkwayaonhkeh.

Ces espaces alternatifs implantent à Québec un territoire expérimental. La chambre blanche, premier centre de diffusion géré par des artistes et fondé à Québec en 1978, invite le sculpteur Bill Vazan (né en 1933), à produire son œuvre de land art la plus ambitieuse alors, Pression/Présence, 1979. En face du Musée du Québec, sur le gazon du Parc des champs de bataille, une vaste spirale, composée de peinture blanche au latex, évoque les cycles et les mouvements de la nature et des astres. Ce projet « prouve qu’une œuvre d’une telle envergure peut être réalisée en dehors des institutions en place ».

Cette production inédite se révèle également dans la symbiose entre arts visuels et arts vivants – danse, théâtre et musique – sur laquelle sont fondés des parcours exceptionnels comme celui de l’artiste multidisciplinaire de renommée internationale Robert Lepage (né en 1957). Son œuvre multimédia d’envergure, le Moulin à images, 2008-2014, dévoilée lors du 400e anniversaire de Québec, témoigne de ce mariage des langages de l’art dans la pratique de Lepage qui se fait un formidable narrateur de l’histoire de la ville.

Le dynamisme de Québec tient aussi dans les événements annuels ou bisannuels, tels que Manif d’art – La biennale de Québec, née en 2000, et le Mois Multi, produit et organisé la même année par les Productions Recto-Verso, qui connaissent un rayonnement international. Ces événements sont le fruit du labeur des centres d’artistes principalement, et des institutions muséales comme le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et le Musée de la civilisation, nouveau musée d’État fondé en 1984. Le MNBAQ est particulièrement actif et déterminé à diffuser l’art actuel, notamment en y consacrant, depuis les années 1980, deux secteurs de son collectionnement. L’exposition de l’été 1989, hors les murs du musée, Territoires d’artistes, paysages verticaux, témoigne également de cet engouement de l’institution pour l’art actuel tout en exploitant la ville comme cadre d’exposition inédit. L’événement traite du thème de la verticalité du paysage naturel de Québec.

Polyvalence, métissage et transgression ouvrent la voie à un art protéiforme et performatif auquel est associée la relève de l’art actuel, dont le collectif BGL (en activité de 1996 à 2021), avec ses installations poétiques de matériaux recyclés, ainsi que les artistes Diane Landry (née en 1958) et ses installations sonores, Claudie Gagnon (née en 1964) et ses tableaux vivants, et Giorgia Volpe (née en 1969) et ses interventions urbaines. À la recherche de nouveaux langages contemporains de leur réalité, la relève en arts visuels prône la liberté d’expression, l’éclatement des formes artistiques et le décloisonnement des pratiques.

La conquête de l’espace urbain par l’art, dans les années 2000 s’étend aux nombreux parcs de la ville parsemés de sculptures contemporaines, le long de la promenade Champlain en bordure du fleuve, autour du MNBAQ et devant la gare du Palais, à la place Royale, et au parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Le projet de revitalisation culturelle de la ville, mené dans les années 1990-2000 par l’équipe du maire Jean-Paul L’Allier (1938-2016), aura contribué à l’épanouissement de l’art public notamment à Québec. Le patrimoine artistique de la ville s’est enrichi depuis les années 1980 de plus de 250 œuvres d’art extérieures, sculptures et murales.

Aujourd’hui, de jeunes muralistes développent un art urbain tout à fait singulier dans des lieux inédits comme les piliers de l’autoroute Dufferin-Montmorency, grâce à des événements comme Passages insolites, 2014-2023, d’EXMURO, un organisme fondé en 2007, qui font la part belle aux projets artistiques pluridisciplinaires qui envahissent l’espace de la ville de Québec et en font un « musée en plein air ».

L’historien et sociologue Fernand Harvey attribue cette présence accrue des arts visuels dans la vie collective du peuple québécois à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (1981), qu’on appelle plus communément la politique du 1 %. C’est dans le cadre de ce programme que l’artiste wendat Ludovic Boney (né en 1981) a obtenu plusieurs commandes, lui qui est reconnu comme un créateur d’œuvres d’art public, dont Une cosmologie sans genèse, 2015, installée au MNBAQ, est exemplaire. Cette politique provinciale, qui célèbre la contribution de l’artiste dans l’aménagement architectural et urbain, a un écho percutant dans les mesures d’embellissement de la capitale nationale, touristique et culturelle de la province de Québec. L’art y est partout infusé.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements