Dans ce chapitre, nous mesurons l’emprise maintenue par l’autorité religieuse catholique française dans l’implantation de foyers de culture à Québec pendant les deux régimes coloniaux, français et anglais. Nous assisterons au vaste mouvement de laïcisation qui déferle sur la société québécoise des années 1960, mais qui n’altère en rien l’importance que la capitale accorde à ses trésors d’art sacré et de culture traditionnelle. Québec séduit toujours le monde entier grâce aux institutions – un collège fondateur, des musées, une école pionnière – qui ont sauvegardé ces richesses. En même temps, à la faveur d’événements percutants sur la scène internationale de l’art contemporain et de la force d’un réseau innovant et inclusif de centres d’artistes autogérés, l’histoire se conjugue au présent à Québec.

1635 : le Collège des Jésuites

Foyer d’érudition et de culture pendant plus d’un siècle, le Collège des Jésuites, aussi connu sous le nom de Collège de Québec, est la première institution préoccupée de culture au début de la colonie. Les missionnaires français de la Compagnie de Jésus implantent leurs assises à Québec dès 1625, avec comme mandat initial d’évangéliser les communautés autochtones de Nouvelle-France et de promouvoir la religion catholique. Par l’entremise de missions établies sur le territoire, les Jésuites s’imposent auprès des Autochtones des deux familles linguistiques principales au Québec, iroquoienne et algonquienne. En outre, pendant près de cinquante ans, ils rédigent Les Relations des Jésuites, soit un ensemble de rapports annuels qui rendent compte des développements de leurs entreprises. À Québec, en 1635, ils fondent un collège classique à la Haute-Ville pour éduquer les jeunes garçons, colons et autochtones.

Le Collège des Jésuites dispense un enseignement en français calqué sur le modèle des collèges de France, avec des études en lettres, mais aussi en sciences (astronomie, cartographie, hydrographie). Les enseignants missionnaires encouragent la production de séances littéraires et dramatiques à l’occasion de réceptions officielles. Les pièces des auteurs classiques sont lues et jouées, de Pierre Corneille, Héraclius en 1651 et Le cid en 1652, et de Jean Racine, Mithridate en 1694. Même l’art de la pyrotechnie est pratiqué au collège, ce qui donne lieu à de spectaculaires démonstrations illuminant le ciel de Québec à partir de 1637, à l’occasion de la fête de Saint-Joseph, patron de la Nouvelle-France.

En matière d’arts visuels, le collège ne se préoccupe pas de prodiguer un enseignement formel à ses jeunes recrues. Toutefois, les Jésuites comptent dans leurs rangs quelques peintres missionnaires, dont Jean Pierron (1631-1700) et Claude Chauchetière (1645-1709), qui se servent du dessin pour favoriser la conversion religieuse. Un autre missionnaire, Louis Nicolas (1634-après 1700), peu préoccupé d’évangélisation, s’est plutôt consacré à la documentation des espèces de faune et de flore en Nouvelle-France. Son Codex canadensis, retraçant l’histoire naturelle du territoire, est un ouvrage unique en son genre à une époque où l’art religieux est le seul qui semble prévaloir.

Le Collège des Jésuites est inauguré dans le presbytère de la chapelle Notre-Dame-de-la-Recouvrance en 1635, puis relogé sur l’actuel site de l’hôtel de ville de Québec à partir de 1647, dans un bâtiment digne de ses ambitions pédagogiques et érudites. Conçue à la manière des monastères avec des ailes disposées autour d’une cour centrale, la maison d’enseignement renferme une bibliothèque qui compte quelques milliers d’ouvrages, ce qui en fait la plus riche et la plus importante de la Nouvelle-France. Une église y est adjointe en 1666. À l’occasion de son inauguration, et témoignant de l’entreprise évangélisatrice des Jésuites, la Nation wendat offre en don à la congrégation le tableau La France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France, v.1666, sans doute l’un des tableaux les plus célèbres du dix-septième siècle.

L’œuvre, peinte par un·e artiste inconnu·e, représente « un Huron [converti] agenouillé devant la reine Anne d’Autriche, la mère de Louis XIV, qui lui montre un tableau consacré à la Sainte Famille […]. Un navire français est amarré dans la baie à l’arrière-plan; on a dépeint aussi deux petites chapelles huronnes, le tout dans un paysage conventionnel ». La mise en abyme – le tableau dans le tableau – que présente la composition révèle le caractère didactique recherché dans les stratégies de conversion de l’époque, qui visent à rendre les réalités spirituelles visibles par l’art. Ce tableau propagandiste fait valoir les nobles visées des Français dans la colonie, qui aspirent à la conversion des âmes et à l’accueil des communautés autochtones dans la grande famille chrétienne.

L’œuvre se garde toutefois de montrer les motivations commerciales moins nobles, pourtant dominantes dans la colonisation, qui sont exhibées dans une peinture de l’artiste d’ascendance crie, Kent Monkman (né en 1965), Les castors du roi, 2011. Le tableau La France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France constitue l’une des sources de l’artiste cri, qui assemble les âmes des castors trépassés tels les angelots et autres personnages saints habitant les cieux de la composition du dix-septième siècle.

Le Collège des Jésuites contribue à la formation de l’élite québécoise et canadienne pendant 150 ans. En 1776, l’institution ferme définitivement ses portes avec le départ de plusieurs religieux et l’interdiction d’effectuer le recrutement de nouveaux membres au Canada, après la Conquête britannique.

1817-1820 : le fonds Desjardins

Un des événements les plus décisifs pour le développement de la peinture à Québec tient dans l’arrivée, en deux temps, en 1817 et en 1820, des 180 tableaux religieux réalisés par des maîtres européens aux dix-septième et dix-huitième siècles. En sol canadien, privés d’académie ou d’école des beaux-arts, et accomplissant leur formation par cours privés ou en atelier, les aspirants peintres sont désormais en mesure d’étudier, par la copie, un lot d’œuvres exceptionnelles. Initialement exécutées pour orner les églises de Paris, ces peintures ont échappé au pillage pendant la Révolution française (1789-1799). Elles se retrouvent dans les mains de ceux qui donneront leur nom à l’ensemble : les abbés Philippe-Jean-Louis (1753-1833) et Louis-Joseph (1766-1848) Desjardins.

L’aîné vit au Canada de 1793 à 1802 pour échapper à la Révolution qui gronde en France, et se fait le témoin de la carence d’images religieuses dans les paroisses du Bas-Canada. C’est lui qui acquiert les œuvres à Paris, à la manière d’un marchand, dans un souci de revente, tel que mis en lumière par l’historien de l’art Laurier Lacroix. Le cadet est aumônier des Augustines à l’Hôtel-Dieu de Québec et c’est à lui que revient la réception des œuvres, un premier lot de 120 tableaux en 1817 et un second de 60 tableaux en 1820, en même temps qu’il veille à leur restauration, à leur exposition et à leur vente. Le fonds Desjardins réunit quelques compositions de Simon Vouet (1590-1649), figure emblématique de la peinture baroque en France, ainsi qu’une sélection de peintures exécutées par de grands artistes d’église du dix-huitième siècle à Paris, complétée par quelques œuvres séculières des écoles flamande et espagnole.

La présence de cet ensemble d’art sacré crée une émulation chez une génération de peintres locaux, tels Joseph Légaré (1795-1855), Jean-Baptiste Roy-Audy (1778-1846), Antoine Plamondon (1804-1895) et Théophile Hamel (1817-1870), qui participent activement à la restauration des œuvres tout en s’exerçant à l’art de peindre par la copie. Au début des années 1820, le peintre autodidacte Légaré apprend la peinture notamment par la copie des œuvres du fonds Desjardins dont il achète une trentaine de tableaux pour sa propre collection. En outre, Louis-Joseph Desjardins est aussi grand protecteur des arts et il offre le voyage et la formation en Europe à Plamondon et Hamel grâce aux souscriptions qu’il amasse auprès du clergé et de ses amis. Au contact des frères Desjardins et grâce au fonds qu’ils constituent, les peintres locaux accèdent à une meilleure formation pratique et sont à même d’envisager une carrière qui répondra aux commandes des paroisses et des communautés religieuses en pleine expansion en cette première moitié du dix-neuvième siècle.

Les artistes de Québec auraient essaimé plus de 120 copies dans les paroisses de l’Amérique française à partir du fonds Desjardins. Cet ensemble d’œuvres favorise l’émergence d’une peinture d’histoire canadienne et du collectionnement d’œuvres d’art au pays, en plus d’être à la source des premières galeries et du premier musée à Québec grâce au parcours exceptionnel du collectionneur Légaré. En 2017, pour célébrer l’année du bicentenaire de l’arrivée du premier lot des œuvres Desjardins à Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec organise l’exposition Le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes, en France.

1824 : la Literary and Historical Society of Quebec (LHSQ)

La plus ancienne société savante de langue anglaise au Canada, la Literary and Historical Society of Quebec (LHSQ), est fondée sous l’égide de George Ramsey, le gouverneur Dalhousie (1770-1838), au château Saint-Louis à Québec, en 1824. Au dix-neuvième siècle, en termes de sociétés spécifiques vouées aux arts visuels, on ne trouve pas d’équivalents dans la capitale aux sociétés comme The Society of Artists and Amateurs (1834) à Toronto ou The Montreal Society of Artists (1846) et, plus tard, l’Art Association of Montreal (1860) dans la métropole. À l’image des Mechanic’s Institutes d’Angleterre et des cabinets de lecture européens, ce sont les sociétés littéraires qui prennent le relais culturel à Québec, par l’organisation de toutes sortes d’activités, des séances de discussion et de lecture, des conférences, des concours littéraires, ainsi que la création de bibliothèques et de musées. Ce type de société constitue une voie inédite s’ouvrant aux artistes pour professionnaliser leur pratique à une époque où peu d’avenues sont ouvertes pour y parvenir.

Comme les réunions à la LSHQ se déroulent en anglais, qui est la langue d’usage pour les publications régulières et les conférences, la société fait assez peu pour attirer l’élément francophone de la population. Ainsi, la Société pour l’encouragement des sciences et des arts en Canada est créée en 1827, pour être rapidement fusionnée avec la LSHQ en 1829. La société francophone est motivée par la volonté d’encourager le génie naissant dans une perspective patriotique canadienne-française, qui se manifeste, notamment, par des prix annuels décernés sous forme de médailles aux différentes classes de l’association. La peinture est admise au sein de la classe littéraire à condition que le dessin et la composition du tableau soient de l’invention de l’auteur. Le peintre Joseph Légaré reçoit d’ailleurs une médaille en 1828 pour l’originalité de son tableau d’histoire, Le massacre des Hurons par les Iroquois, 1827-1828; dix ans plus tard, c’est au tour d’Antoine Plamondon de se distinguer avec le portrait Le dernier Huron (Zacharie Vincent), 1838.

La LHSQ est d’abord constituée en archives et favorise la recherche et les études supérieures. En 1866, la société s’enrichit des collections de la première Bibliothèque publique bilingue fondée en 1779 dans la capitale. La bibliothèque de langue anglaise de la LHSQ compte aujourd’hui plus de 28 000 volumes; au vingtième siècle, les services de la société évoluent et tiennent essentiellement dans ceux d’une bibliothèque. La LHSQ est d’ailleurs toujours en activité et célèbre, en 2024, ses deux cents ans de vie à Québec. Ses visées sont patrimoniales, la société conserve les documents historiques de la colonie, dont elle assure éventuellement la diffusion auprès d’un public tant anglophone que francophone.

La LHSQ loge depuis 1868 dans l’édifice du Morrin College, dans le Vieux-Québec. À l’origine, le bâtiment, construit entre 1808 et 1811 selon les plans de l’architecte François Baillairgé (1759-1830) pour servir de prison, constitue un des exemples les plus achevés de style néo-palladien qui domine l’architecture institutionnelle coloniale anglaise à Québec. La symétrie des bâtiments et éléments ornementaux du Morrin College, la sobriété de sa décoration, la composition tripartite de sa façade, ainsi que le fronton et les pilastres qui marquent l’avant-corps de sa devanture témoignent de ce style néoclassique que s’approprie Baillairgé dans le renouvellement de l’architecture québécoise. Depuis 2011, opérant sous le nom de Centre culturel Morrin, la LSHQ constitue toujours un pilier culturel à Québec, favorisant la transmission de la culture et de l’histoire des anglophones de la ville ainsi que les échanges culturels avec la population francophone.

1875 : la Pinacothèque de l’Université Laval

En 1874, le Séminaire de Québec fait l’acquisition de la collection de Joseph Légaré, qui comptait quelque 160 peintures canadiennes et européennes. Cet ensemble allait constituer le fondement de la collection du premier musée d’art permanent dans la ville de Québec, la Pinacothèque de l’Université Laval, inaugurée en 1875.

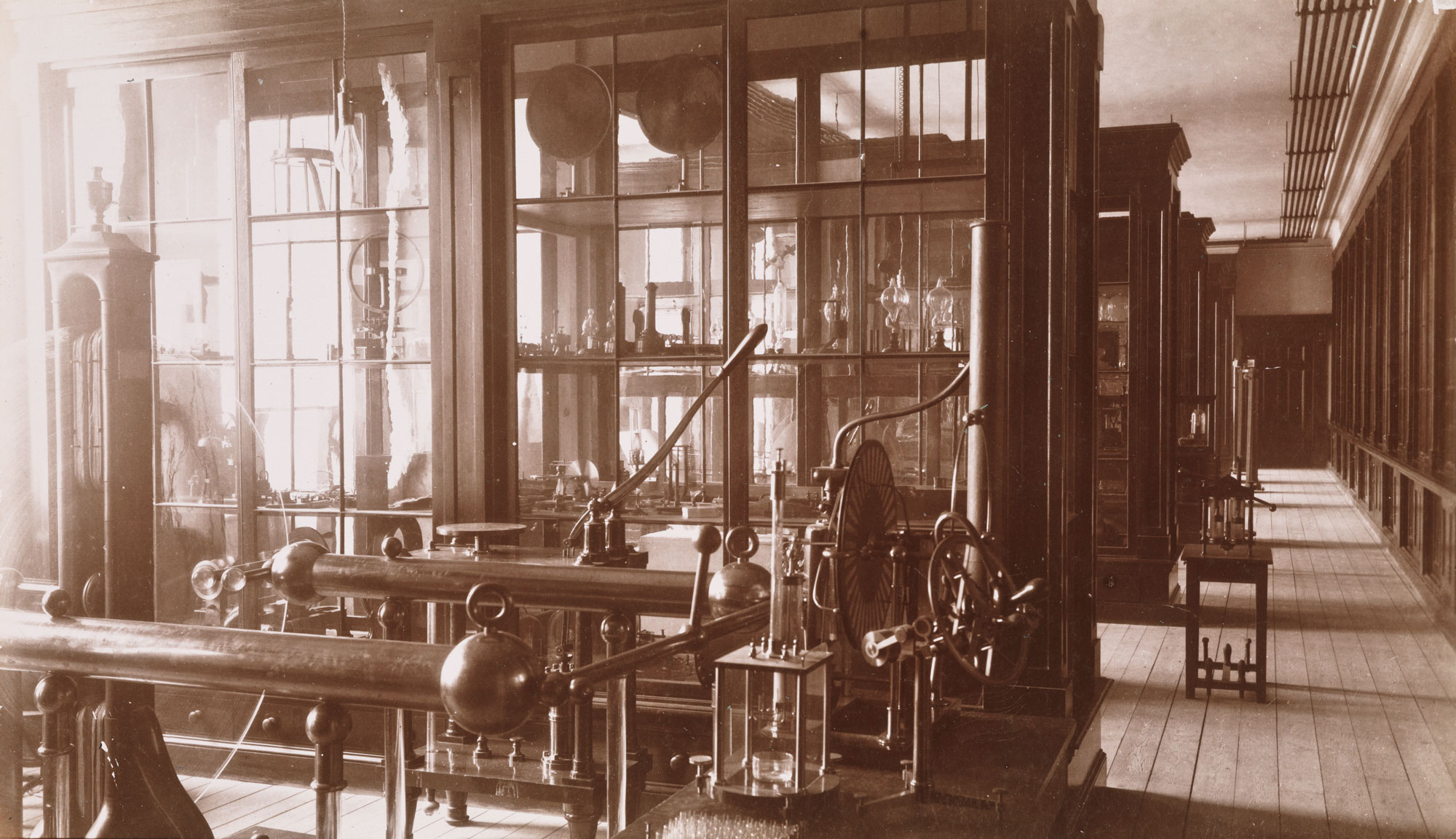

Le Séminaire de Québec disposait de collections en majorité scientifiques et sociales, rendues accessibles au public à partir de 1806, dans des cabinets ou des espaces de présentation qu’on se plaisait alors à nommer « musées ». Le photographe québécois Jules-Ernest Livernois (1851-1933) a immortalisé ces espaces d’exposition parmi les premiers dans la capitale. À la fondation de l’Université Laval par le Séminaire en 1852, l’identité de ces collections se trouve renforcée en devenant « collections universitaires » à vocations encyclopédique et éducative. Tout au long du vingtième siècle, la collection beaux-arts de l’institution s’est enrichie considérablement par diverses donations et legs de professeur·es, et dans la continuité de l’activité de collectionnement des prêtres, qui ont fait l’acquisition de tableaux et gravures lors de voyages à l’étranger.

La Pinacothèque s’est imposée par le prestige que lui conférait l’origine européenne de ses collections. On pouvait d’ailleurs y admirer les grands tableaux d’église qui ont contribué à la formation de toute une génération d’artistes à Québec. Cette sélection reflète le goût des prêtres et de leur entourage d’abord pour l’art cultuel de la Contre-Réforme, les thèmes bibliques et l’iconographie des saints. Parmi ces œuvres, le Saint Jérôme entendant la trompette du Jugement dernier, 1717, du Français Pierre Dulin (1669-1748), témoigne de l’expression déployée, du mouvement et de la dramaturgie de la peinture baroque, langage de choix de l’art sacré en Europe puis à Québec au dix-huitième siècle. Avant d’appartenir au Séminaire, l’œuvre était l’une des pièces maîtresses de la collection de Légaré, qui aurait participé à sa restauration, le tableau étant arrivé à Québec dans un piètre état, après quoi le peintre en a tiré deux copies. Autre pièce notable de la collection, le Repos de la Sainte Famille durant la fuite en Égypte, v.1750, attribuée à Jean Restout (1692-1768), est suspendue au retable du maître-autel de la chapelle extérieure du Séminaire, son thème exprimant la dévotion à la Sainte Famille instituée en Nouvelle-France par le premier évêque, François de Laval (1623-1708).

Les genres du paysage et de la scène de genre plaisaient également, si bien que la collection était garnie d’œuvres comme La gourmandise, v.1642, attribuée au peintre flamand Jacques de l’Ange (actif de 1631 à 1642), peintre de l’école de l’Europe du Nord s’inscrivant dans la lignée du peintre italien Caravage (1571-1610), avec cette source de lumière artificielle, irradiante, qui génère un important clair-obscur dans la composition. Acquise par Légaré vers 1838, l’allégorie de La gourmandise, qui emprunte les traits d’un jeune homme emporté dans une ivresse, appartient à un ensemble de cinq peintures flamandes consacrées aux péchés capitaux.

Au début du vingtième siècle, le prestige de la Pinacothèque atteint son paroxysme, l’université voulant la transformer en musée national fondé sur la qualité de cette collection européenne qui en ferait un véritable « Louvre canadien ». La disposition des tableaux sur les cimaises du musée est d’ailleurs conforme à celle que l’on retrouve dans les grands salons d’Europe, les cadres étant disposés « à touche-touche », avec peu de distance entre eux pour maximiser l’espace d’accrochage. En 1907, on change le nom de la Pinacothèque pour Musée de peintures, les collections font l’objet d’un inventaire complet et les acquisitions se poursuivent, mais le projet, dans cette forme, n’aboutira pas. À l’aube des années 1960, on en change encore le nom pour Musée du Séminaire. Sa collection beaux-arts – peintures, sculptures, orfèvrerie, œuvres sur papier – est diffusée plus largement qu’au temps de la Pinacothèque. Il faudra attendre les années 1940 avant que la peinture locale, et plus largement canadienne, notamment les œuvres de Joseph Légaré et d’Antoine Plamondon, quitte les corridors et les salles de l’université pour les cimaises du musée.

En 1995, le gouvernement de la province reconnaît la valeur d’unicité de l’ensemble des collections du Séminaire – non seulement beaux-arts, mais ethnographiques et scientifiques, avec des archives et un fond de livres rares et anciens – et confie l’intégralité de ce patrimoine national au Musée de la civilisation de Québec.

1922 : l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ)

Première école publique d’art au Canada, l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ) ouvre ses portes le 7 octobre 1922 dans l’immeuble du faubourg Saint-Jean, qui avait abrité, pendant les quarante dernières années, l’École des arts et manufacture destinée à l’apprentissage de métiers, tels que le dessin relié à l’industrie de la plomberie, de la cordonnerie, de la mécanique, etc. La force motrice derrière la création de l’ÉBAQ est le secrétaire de la Province de Québec, Louis-Athanase David (1882-1953), ministre du gouvernement provincial qui préside également à celle de l’École des beaux-arts de Montréal qui ouvrira en 1923. Après la Première Guerre mondiale, David aspire à ce que les deux écoles soient au diapason de l’enseignement des beaux-arts en France. On y développerait le modèle de formation classique de la tradition académique, fondé sur l’apprentissage rigoureux du dessin à partir de plâtres d’après l’antique et de la copie de gravures des maîtres anciens. À la faveur de ces écoles, pense David, le Québec retrouverait le visage français apte à favoriser son rayonnement dans le monde.

L’étroite relation culturelle entre la France et Québec se manifeste sous plusieurs formes à l’ÉBAQ, notamment par la première cohorte enseignante et le premier directeur, Jean Bailleul (1878-1949), qui sont diplômés d’une école des beaux-arts française. C’est aussi en France que sont envoyé·es les élèves avec le plus de talent : de la première promotion des diplômé·es de l’ÉBAQ, en 1926, Omer Parent (1907-2000) et Alfred Pellan (1906-1988) obtiennent des bourses d’études à Paris.

À l’ÉBAQ, on enseigne l’architecture, le dessin, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, la gravure et l’histoire de l’art, des matières auxquelles s’ajouteront, au fil des années, le vitrail, la tapisserie, la céramique, les arts graphiques et la photographie notamment. La mission de l’école est de répandre la connaissance de l’art selon les règles académiques établies en Europe. Or, l’idéologie nationaliste qui justifie sa création commande aussi la conception d’un art « canadien ». C’est ainsi que dès les premières années de l’école, la direction de Bailleul encourage les arts du terroir en faisant honneur aux matières premières de la région, la terre et le minerai pour l’enseignement de la poterie et du fer forgé.

Au cours des années 1940, l’ÉBAQ ne vit pas de crise explosive antiacadémique, anticléricale et antinationaliste comme celle qui se terminera avec la mise à pied du directeur Charles Maillard (1887-1973) à l’École des beaux-arts de Montréal en 1945. Après avoir dominé le milieu artistique de la province depuis les années 1920, les positions de Maillard, jugées rétrogrades, entraînent sa perte par les défenseurs progressistes Paul-Émile Borduas (1905-1960) et Pellan. À Québec, les professeurs plus modérés Jean Paul Lemieux (1904-1990) et Parent, parmi d’autres, pratiquent néanmoins un art figuratif progressiste et enseignent plus librement tout en veillant à cultiver chez leurs élèves une expression authentique. Ils dénoncent avec sarcasme, dans des caricatures, des tableaux et des dessins, leurs conditions déplorables, notamment la vétusté de leur école.

La caricature de Raoul Hunter (1926-2018), Gérin-Lajoie : « Ne restez pas là, c’est très dangereux !!! », du 25 novembre 1965, condamne la ruine de l’ÉBAQ. Le ministre provincial de l’Éducation d’alors, Paul Gérin-Lajoie, recommandait d’ailleurs de s’en éloigner. Ici, les élèves de l’école de Montréal ont rejoint leurs collègues de Québec pour manifester en faveur de la rénovation de leur école. Bientôt, des réformes attendues allaient concrétiser la modernisation de l’ÉBAQ, qui cessera pourtant ses activités le 30 août 1970, à la faveur de l’Université Laval qui prendra la relève avec son École d’art.

1933 : le Musée de la province de Québec

Le gouvernement du Québec a sanctionné la Loi sur les musées de la province en 1922. Cette loi avait été expressément adoptée pour concrétiser le projet de musée national échafaudé par le ministre Louis-Athanase David dans son ambitieuse politique culturelle reposant d’abord sur une volonté éducative et de conscience patrimoniale. La Loi sur les musées de la province « établit le mandat de construire des musées à Québec et à Montréal » : faute de ressources financières, seul celui de Québec est réalisé. En ces temps de Grande Dépression (1929-1939) qui succèdent au krach boursier de 1929, le contexte est très peu favorable aux arts et à la culture; l’inauguration du Musée de la province de Québec (ajourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), en 1933, est d’autant plus exceptionnelle.

Le mandat du premier musée d’État québécois a été défini dans la loi de 1922, le musée national doit ainsi « servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts ». Le Musée de la province de Québec abrite donc initialement trois institutions qui répondent à ces domaines : les Archives du Québec, un muséum d’histoire naturelle et une galerie de beaux-arts. Les origines de sa collection d’art remontent à 1920, alors que le gouvernement autorise l’achat d’œuvres d’art contemporain qui allaient constituer le noyau de la future collection nationale. Au nombre des acquisitions initiales, on trouve Le pont de glace à Québec, 1920, de l’artiste montréalais Clarence Gagnon (1881-1942). À l’ouverture du Musée de la province en 1933, la collection se chiffre à plus de 800 œuvres; plus de 40 000 œuvres la composent aujourd’hui.

Il faut attendre les années 1950 pour que l’institution emprunte un virage décidément plastique et se concentre sur l’histoire de l’art, avec la volonté de « trouver une place, dans cette histoire, pour l’art canadien-français ». C’est à l’historien de l’art Gérard Morisset (1898-1970), alors conservateur du musée, que l’institution doit cette orientation artistique, exclusive à compter des années 1960. Le Musée de la province devient le Musée du Québec en 1963 : « Dès lors, de révolutions tranquilles en projections audacieuses, de stagnations inattendues en élans concertés, le Musée du Québec devient le musée national du Canada français. » En 1984, sa vocation de musée d’art à part entière se concrétise, et prend la forme d’une société d’État gérée par un conseil d’administration. C’est en 2002 que le complexe muséal se voit attribuer le nouveau nom de Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), afin de refléter sa mission renouvelée, soit la mise en valeur de l’art québécois, des origines à nos jours.

L’art du passé y est fortement représenté, mais la sensibilité des équipes de conservation et de direction envers l’art moderne et contemporain est vive. Parmi les pièces phares du musée, figurent le Coq licorne, 1952, de Jean-Philippe Dallaire (1916-1965), l’Hommage à Rosa Luxemburg, 1992, de Jean Paul Riopelle (1923-2002), les peintures abstraites de Marcelle Ferron (1924-2001), de Marcel Jean (né en 1937) – comme No 1115, de la suite Les grâces, 2003 – et de Richard Mill (né en 1949) – avec Sans titre (M-1351), 1989 –, les sculptures de Paul Lacroix (1929-2014) – telle que Pied, 1991 – ou de Charles Daudelin (1920-2001), les installations de BGL (en activité de 1996 à 2021) et les tableaux vivants de Claudie Gagnon (née en 1964). Le musée compte aussi une impressionnante collection d’œuvres d’art inuit, la collection Brousseau. En 1945, la création des Concours artistiques de la province de Québec favorise l’acquisition des œuvres primées pour la collection du musée jusqu’en 1970. Dédiées à l’art actuel, la Galerie du Musée du Québec opère de 1976 à 1991 telle une extension de l’institution, et la collection Prêt d’œuvres d’art, fondée en 1982 et toujours en activité, permet de diffuser et de promouvoir l’art contemporain dans les organismes publics gouvernementaux.

Le musée se déploie d’abord dans le pavillon Gérard-Morisset construit de 1927 à 1931 dans le style beaux-arts, qui se caractérise par un vocabulaire classique et sobre à la française, avec son entrée monumentale aux amples colonnades surmontées d’un fronton sculpté. Érigé au milieu du parc des Champs-de-Bataille, sur les plaines d’Abraham, l’édifice domine le fleuve Saint-Laurent. Entre 1988 et 1991, le musée s’agrandit, intégrant alors l’édifice de la vieille prison des plaines d’Abraham conçue, en 1861, par l’architecte Charles Baillairgé (1826-1906), dernier descendant de la célèbre dynastie de créateurs québécois, à qui l’on doit également une partie de la terrasse Dufferin et le bâtiment principal de l’Université Laval. Deux nouveaux pavillons à l’architecture contemporaine, conçus par voie de concours national et international, s’additionnent au complexe muséal : le pavillon Pierre Lassonde en 2016, et l’Espace Riopelle, dont l’ouverture est prévue pour 2026.

1940 : l’exposition Alfred Pellan

Le 12 juin 1940 s’ouvre l’exposition Alfred Pellan au Musée de la province de Québec (ajourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), événement considéré dans l’histoire de l’art de la ville comme le symbole d’une brèche entre l’art traditionnel et l’art vivant. L’exposition célèbre la production récente et innovante du jeune artiste québécois Alfred Pellan, qui est rapatrié au pays sous le coup de l’invasion allemande de la France. Il a dû quitter précipitamment Paris, où il a passé quatorze ans, jetant les bases d’une carrière qu’il développe, pour l’essentiel, dans l’actualité artistique parisienne et loin de sa ville natale. Toutefois, à Québec, en 1940, l’exposition de son travail, notamment des pièces comme Les pensées, v.1935-1937, et Jeune fille au col blanc, v.1934, est un événement fondateur de la modernité en art dans la ville et la province même.

Pellan étudie à l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ) de 1922 à 1926, puis obtient la première bourse de la province pour poursuivre ses études en France jusqu’en 1939. Pendant ce long séjour, le peintre développe un langage artistique percutant fait de couleurs exubérantes et de formes déconstruites, qui traduit sa connaissance des mouvements de l’avant-garde européenne dans la première moitié du vingtième siècle, le fauvisme, le cubisme, le surréalisme et l’abstraction. La seule année de 1935, Pellan remporte le premier prix au Salon de l’art mural à Paris, il tient sa première exposition solo dans une petite salle de l’Académie Ranson en même temps qu’il figure brièvement au sein des artistes de la relève du groupe Forces nouvelles – fondé cette année-là par le critique d’art et peintre français Henri Héraut (1894-1981). En 1939, il est invité à participer à l’exposition Paris Painters Today, présentée à Washington, aux côtés notamment de quelques maîtres de l’école de Paris, dont Salvador Dalí (1904-1989), André Derain (1880-1954), Marie Laurencin (1883-1956), Henri Matisse (1869-1954) et Pablo Picasso (1881-1973).

Quelques années plus tôt, en 1936, Pellan revient brièvement à Québec pour postuler un emploi de professeur à l’ÉBAQ, mais il est disqualifié, jugé trop novateur par le directeur de l’école, Charles Maillard, et les peintres Horatio Walker (1858-1938) et Clarence Gagnon, qui composent le jury d’embauche. Comme l’affirme ce dernier, « Vous êtes moderne, vous êtes foutu ». Les idées modernistes incarnées dans les œuvres provocatrices de Pellan, comme Peintre au paysage, v.1935, ne sont pas bien vues dans le milieu académique traditionnel prévalant alors à l’école et à la ville de Québec. Quatre ans plus tard, en 1940, des 400 œuvres de Pellan qui traversent l’Atlantique par bateau en avril, 161 sont sélectionnées pour son exposition témoignant de vingt ans de pratique artistique. Des œuvres comme Jeune fille aux anémones, v.1932, et Fleurs et dominos, v.1940, révèlent divers styles explorés par le peintre. L’exposition remet en question les conventions sur lesquelles la peinture locale s’est toujours appuyée. La critique constate qu’elle cause « une profonde perturbation dans les conceptions domestiques de l’art », Pellan ouvrant la discussion sur le modernisme et ses influences dans la capitale, et au-delà.

Après Québec, une version réduite de l’exposition est présentée à l’Art Association of Montreal : elle créera une onde de choc ralliant les forces vives du milieu artistique montréalais autour de Paul-Émile Borduas, parmi d’autres, qui allait bientôt imaginer le manifeste Refus global. Aujourd’hui, l’exposition Alfred Pellan balise l’histoire de l’art à Québec, comme l’avait fait l’Armory Show, à New York, en 1913. L’événement pave la voie au passage médiatisé du peintre français avant-gardiste Fernand Léger (1881-1955) à Québec et à Montréal, en 1945.

1972 : les centres d’artistes autogérés

L’Atelier de réalisations graphiques, fondé en 1972 par Marc Dugas, professeur en estampe à l’École d’art de l’Université Laval est le premier centre d’artistes autogéré de la ville de Québec et compte aussi parmi les premiers établis dans la province. L’objectif du centre était alors de briser l’isolement qui attend les jeunes artistes à la sortie des études. En même temps, Dugas souhaitait partager avec ses collègues le lourd et cher équipement qu’exige la production de l’estampe. Ces premières formes de regroupement d’artistes innovants étaient appelées « galeries parallèles » parce qu’elles s’émancipaient de la logique commerciale des galeries et des principes de légitimation des musées.

« Ces structures communautaires […] ont été édifiées pour décentraliser l’art actuel en une cartographie de lieux pluriels, hors normes et sans balises », qui sont fondés massivement au Québec dans les années 1970. On les identifie depuis 1986 sous le nom de « centre d’artistes autogérés », ce qui précise leur nature même, soit la gestion par un conseil d’administration d’artistes membres, et renvoie à leur autonomie et à leur gestion de type coopératif sans but lucratif. Ces nouveaux lieux de l’art, axés sur la recherche, la production et la diffusion, ouvrent les bras à la relève, que le réseau commercial des galeries privées ne suffit pas à soutenir.

Ainsi, en marge d’un système marchand et institutionnel vigoureux à Québec, les centres d’artistes autogérés composent un réseau dynamique, complexe et polymorphe. La création de La chambre blanche, en 1978, est un jalon dans l’émergence des nouvelles pratiques alternatives, hors institution. Les artistes pratiquent la photographie, l’art vidéographique, l’art conceptuel, l’art action (happening, performance, manœuvre), l’art éphémère, l’art spécifique au site, etc. Du groupe de La chambre blanche se dissocient quelques membres qui défendent une approche militante et sociologique avec la revue Inter, art actuel (1978) et Le lieu, centre en art actuel (1982). L’année 1981 voit l’émergence du centre de diffusion VU, destiné à la photographie, et, l’année suivante, d’Obscure, coopérative multidisciplinaire orientée vers les nouveaux médias et l’art numérique, qui sera en activité jusqu’en 1996. En 1985, les jeunes artistes de la relève donnent naissance à L’Œil de Poisson. D’abord intéressé par la photographie, le centre embrasse bientôt l’ensemble des arts visuels en favorisant les rencontres entre les pratiques. Ce centre d’artistes crée la Manif d’art en 2000, la prestigieuse biennale de Québec, type d’événements collectifs rassembleurs, à portée internationale, qui témoignent de la force vive du réseau des centres d’artistes autogérés à Québec.

C’est dans le quartier Saint-Roch, autrefois prospère, qui périclite dans les années 1970 et 1980, que se déploie le réseau des centres d’artistes de la capitale. Pour des raisons financières, les centres autogérés s’y développent, car, à l’instar des artistes, ils trouvent à s’y loger à un prix abordable. Après deux décennies, l’apport de ce réseau fait de Saint-Roch un lieu de plus en plus fréquenté : les regroupements d’artistes détournent l’axe culturel institutionnel et commercial de la Haute-Ville vers les mouvements alternatifs de la Basse-Ville. Leur influence est déterminante dans le projet de revitalisation du quartier voulue par l’administration municipale du maire Jean-Paul L’Allier (1938-2016) dans les années 1990 et 2000.

Dans ce contexte émerge le complexe culturel Méduse, en 1993, qui constitue alors un modèle unique en Amérique du Nord, par sa double vocation de lieu de production et de diffusion de l’art, avec une gestion en mode de supra-coopérative. Méduse est un lieu où chaque organisme qui l’intègre conserve son autonomie. C’est aussi une coop où les ressources et les équipements sont mis en partage. Jonction entre la Basse-Ville et la Haute-Ville, Méduse prend forme dans neuf bâtiments interreliés et rénovés à la pointe de la côte d’Abraham qui abrite dix organismes en arts médiatiques, en arts visuels et en arts multidisciplinaires, dont VU, Engramme (successeur de l’Atelier de réalisations graphiques), L’Œil de Poisson et Manif d’art. Le complexe offre des services spécialisés de production et de diffusion, permettant de jumeler la résidence d’artistes professionnel·les, à l’échelle locale, nationale et internationale, à la formation et à l’accès d’équipements recherchés et à la tenue d’activités artistiques et d’événements spéciaux.

En 2023, Ahkwayaonhkeh, le premier centre d’artistes autogéré wendat, est inauguré chez Méduse, situé sur le Nionwentsïo (« Notre magnifique territoire » en wendat), soit la terre ancestrale revendiquée par la nation et émanant de la région de la capitale nationale. Le comité de programmation, rassemblant Frédérique Gros-Louis, Nicolas Renaud et Guy Sioui Durand (né en 1952), a l’ambition de favoriser l’émergence de la relève artistique autochtone.

1988 : le Musée de la civilisation (MCQ)

Le Musée de la civilisation (MCQ) de Québec ouvre ses portes en 1988. En vertu de la Loi sur les musées nationaux de 1983, ce musée de société abrite des collections ethnographiques, bibliophiles, numismatiques, archivistiques, mais aussi artistiques. Il conserve et met en valeur plus de 225 000 objets, dont plus de 6 000 œuvres d’art, provenant de collections prestigieuses. Un ajout significatif à la collection du MCQ a lieu en 1995, lorsque le gouvernement provincial confie à l’institution les collections du Séminaire de Québec. Ces dernières comprennent l’ensemble des archives que les prêtres avaient conservé depuis 1663 de même que des œuvres d’art, notamment le premier tableau entré dans la collection du Séminaire, attribué au peinte français Jean Restout (1692-1768), Le repos de la Sainte Famille durant la fuite en Égypte, v.1750, ou encore des pièces liturgiques comme l’exceptionnel Parement d’autel de l’Adoration des bergers commandé en 1850 à l’artiste anglais Robert Clow Todd (1809-1866).

Grâce à cette acquisition prestigieuse du fonds du Séminaire, le MCQ « devenait ainsi un établissement d’envergure internationale », ce qu’atteste l’inscription des Archives du Séminaire de Québec au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Le musée se distingue de surcroît par sa foisonnante collection de l’art des Premiers Peuples qui regroupe quelque 8 000 objets appartenant à près d’une centaine de cultures différentes sur trois continents : l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie. Cette collection contribue grandement à faire connaître le patrimoine et la culture des nations autochtones, tout autant que leur diversité et leur originalité. La première acquisition à développer ce champ de collectionnement remonte à 1959, avec l’achat, recommandé par l’historien de l’art Gérard Morisset, de la collection de la succession Pierre-Albert Picard, grand chef de la Nation wendat dont la famille s’étend sur plusieurs générations. La coiffe de chef du dix-huitième et du début du dix-neuvième siècle constitue une pièce significative de cet ensemble composé d’une multitude d’œuvres d’artisanat divers, mocassins, redingotes, objets de vannerie, wampum, etc.

Depuis lors, la collection ne cesse de croître et génère des expositions remarquables, telles que Œil amérindien. Regard sur l’animal (1991) et Nous, les Premières Nations (2009). En 2012, le MCQ actualise sa politique de 1989 sur les peuples autochtones au regard de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le musée avait déjà annoncé l’orientation majeure de donner voix aux Premiers peuples dans la constitution de leur histoire et de favoriser leur autodétermination en 1992. Cette conviction est renforcée par un cadre institutionnel adopté en 2012. L’exposition permanente C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle (2014) – accompagnée de l’ouvrage Voyage au cœur des collections de Premiers Peuples – remportent le Prix du Gouverneur général du Canada, volet histoire 2014, pour l’excellence dans les musées.

Lorsqu’il souligne ses trente ans d’existence, en 2018, le MCQ réaffirme son lien d’amitié avec la Nation wendat, en lançant un appel d’offres pour la création d’une œuvre destinée à son grand hall. Les arches d’entente, 2020, de Ludovic Boney (né en 1981) sont dévoilées le 21 juin 2021, lors de la Journée nationale des peuples autochtones. Le motif de l’arche interpelle les maisons longues wendat, tandis que les déclinaisons de bleu rappellent tant le drapeau du Québec que les eaux du fleuve Saint-Laurent aux portes du musée.

Le MCQ est déployé dans un remarquable écrin empreint de modernité conçu par l’architecte de renommée internationale Moshe Safdie (né en 1938), célèbre pour avoir créé, au Canada, Habitat 67 à Montréal et le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. À Québec, son projet pour le musée intègre harmonieusement les édifices historiques environnants, dont la maison Guillaume-Estèbe, une demeure urbaine bourgeoise érigée vers 1752 et l’un des rares bâtiments de style classique à avoir été épargné lors des bombardements de la prise de Québec en 1759.

Safdie parvient à lier le passé et le présent dans son architecture qui coule fluidement dans la trame bâtie du Vieux-Québec. La tour du MCQ évoque à la fois un phare et une église dans ce quartier historique de la Basse-Ville, autrefois fameux par ses activités portuaires et commerciales, aujourd’hui par sa vocation touristique. Le musée est voisin de la place Royale, lieu emblématique de la fondation coloniale de la ville en 1608, pour lequel il s’est vu confier un fonds spécial de mise en valeur et d’animation en 2021. Bien ancré dans son temps, le MCQ est couronné par la chambre de commerce de Québec « industrie touristique de l’année » en 2023.

1989 : Territoires d’artistes, paysages verticaux

Organisée du 15 juin au 1er octobre 1989 par le Musée du Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), l’exposition hors les murs Territoires d’artistes, paysages verticaux est un événement éphémère primordial dans l’histoire de l’art de la capitale. Profitant de la fermeture du musée pour cause d’agrandissement, son équipe de conservation envisage une programmation inédite pour renforcer la diffusion de l’art contemporain et actuel en étendant son action à l’échelle de la ville. La conservatrice de l’art actuel Louise Déry invite des artistes visuel·les, littéraires et sonores, du pays et d’ailleurs, à investir autant de sites du Vieux-Québec que des plaines d’Abraham, porté·es par le thème de la verticalité du paysage naturel québécois.

C’est la ville même qui agit comme le matériau commun à ces artistes : « Le territoire deviendra une toile, un atelier, une galerie, une page, une chambre noire ou un studio de sonorisation. » Avec ses murs protecteurs, ses clochers, ses cheminées, ses escaliers et sa topographie même, balisée d’une importante ascension depuis le fleuve, la ville invite à « suivre une trajectoire verticale ». Le temps de la saison d’été 1989, sculptures et installations éphémères sont devenues des marqueurs dans la ville.

Parmi les œuvres exposées, L’escalier remonté, 1989, de l’artiste français Daniel Buren (né en 1938) placarde les escaliers extérieurs de l’entrée principale du musée, alors fermé au public. L’œuvre conceptuelle et minimale est articulée de rayures rouges et blanches, la marque emblématique de Buren, qui contrastent vivement avec la façade austère à colonnade de l’établissement. L’artiste de Québec Jocelyn Gasse (né en 1949) est moins intéressé par les paysages de la ville qu’à sa fondation, et tire son inspiration de la paroi rocailleuse et verticale du Cap-aux-Diamants pour créer une œuvre in situ. Danielle April (née en 1949), autre artiste de Québec, conçoit une sculpture peinte inspirée de la verticalité des clochers des institutions religieuses de la ville. Le Montréalais Melvin Charney (1935-2012), préoccupé par la relation entre la nature et l’architecture, investit le territoire avec des sculptures telles des façades en bois surélevées sur un axe vertical, qui sont en mouvement, car exposées aux vents dominants.

Territoires d’artistes, paysages verticaux est accompagnée d’un catalogue d’exposition et d’un disque compact. Ce dernier rappelle le paysage sonore de Québec composé par le Torontois Michael Snow (1928-2023), qui fait l’objet d’une performance au carré d’Youville. Les poètes invité·es, Denise Désautels (née en 1945) et Frédéric-Jacques Temple (1921-2020), et la photographe montréalaise Angela Grauerholz (née en 1952), ont expérimenté les créations dans la ville avant de livrer leurs propres œuvres destinées exclusivement au catalogue d’exposition.

L’exposition s’approprie, en 1989, des pratiques installatives in situ expérimentées dans les galeries parallèles une dizaine d’années auparavant. Elle préfigure à Québec, vingt-cinq ans avant l’exposition des Passages insolites d’EXMURO, la place prépondérante que les institutions culturelles de la ville accordent à l’art contemporain et actuel, d’ici et d’ailleurs, et à son déploiement dans l’espace urbain.

2000 : Manif d’art – La biennale de Québec

Manif d’art est née en 2000 sous l’appellation de Manifestation internationale d’art de Québec (MIAQ). Son fondateur, Claude Bélanger (né en 1961), alors directeur du centre d’artiste L’Œil de Poisson, avait le désir de développer, à Québec, un projet d’envergure internationale pour contrer l’exode de ses jeunes artistes et pour les faire connaître sur les scènes nationales et internationales de l’art actuel. Le projet germe donc dans le terreau des centres d’artistes autogérés et, à la faveur de sa pertinence et de son innovation, devait fédérer les différents acteurs de la vie culturelle à Québec : artistes, centres, galeries, musées et quantité d’autres diffuseurs, pour devenir un organisme à but non lucratif (OBNL) indépendant. Ce grand festival d’art actuel, le seul à se tenir l’hiver en Amérique du Nord, a atteint une maturité qui l’inscrit comme l’événement incontournable du calendrier des activités culturelles et touristiques de la capitale québécoise au vingt-et-unième siècle.

Depuis sa première édition, plus de cinquante organismes culturels contribuent à faire de ce festival international une expérience incontournable, avec une offre d’expositions dans les rues de la ville et dans les galeries et les centres d’artistes. En 2013, l’événement adopte le nom qu’on lui connaît aujourd’hui, Manif d’art – La biennale de Québec. En 2017, le festival obtient la collaboration du Musée national des beaux-arts du Québec qui en devient le partenaire d’envergure et programme les expositions centrales de l’événement à chaque édition dans le pavillon Pierre Lassonde, en plus des événements en galeries et hors les murs.

Manif d’art en est à sa onzième édition, en 2024, et mobilise les forces vives de l’art actuel dans une trentaine de lieux d’expositions intérieurs et extérieurs de la ville de Québec. De février à avril, le cœur de la ville bat au rythme de la créativité débordante d’une centaine d’artistes qui multiplient les formes d’expression – film et vidéo, art sonore, gravure, photographie, métiers d’art incluant céramique et tissage, de même que peinture, sculpture et installation – pour s’accorder au thème exclusif des Forces du sommeil – cohabitations des vivants. La commissaire de Manif d’art 11, la Parisienne Marie Muracciole, est inspirée par la longue saison hivernale à Québec, propice au sommeil de la terre et des êtres humains, mais aussi sensible aux multiples nuances de l’éveil. Les œuvres variées abordent le mythe, le territoire, la fiction et le rêve.

Le dynamisme de Manif d’art s’est traduit, au fil des ans, par d’autres activités encourageant le mentorat, la circulation d’œuvres d’artistes de Québec et de la région à l’étranger et la reconnaissance des artistes du milieu. L’activité Jeunes commissaires, encouragée par la Maison Simons à la 9e édition de Manif d’art, se greffe à la biennale et propose des expositions plus modestes, supervisées par des commissaires de la relève.

En 2005 et 2006, Manif d’art participe à la diffusion d’expositions de l’artiste d’installation Jocelyne Alloucherie (née en 1947) dans trois villes européennes. L’OBNL inscrit des expositions québécoises dans les grandes biennales internationales, comme à Liverpool en Angleterre (2008 et 2010), à Guadalajara au Mexique (2012) ou à Birmingham en Angleterre (2019), et organise des projets d’échange en arts visuels entre les artistes de Québec et ceux de Nantes en France (2015). Plusieurs prix ont couronné le travail de Manif d’art, notamment, un Grand Prix du tourisme québécois pour la région de Québec, en 2006, ainsi qu’un Prix Ville de Québec, en 2005 et 2017, récompensant les arts et la culture.

2008 : le 400e anniversaire de Québec

Les célébrations du 400e anniversaire de Québec sont l’aboutissement d’un processus qui mobilise pendant des années les énergies créatrices de la ville autour du thème de la rencontre. Québec est un lieu de rencontres mémorables et déterminantes, entre l’Europe et l’Amérique, entre la France et l’Angleterre, entre les populations autochtones et coloniales, entre le passé et le présent, entre les artistes et leur public. Parmi les centaines de manifestations festives qui s’enfilent de janvier à décembre 2008, la commémoration prend des formes multiples et s’empare de lieux d’art et d’histoire qui composent l’identité de la ville : lieux à ciel ouvert dans la cité, comme les places publiques, les parcs, les berges portuaires et fluviales; mais aussi les lieux bâtis, tels les musées, les églises et les galeries d’art.

Le foisonnement d’activités qui s’empare de Québec commence au printemps par l’inauguration de l’Hôtel Musée des Premières Nations à Wendake, dans la région de Québec. Ce complexe innovateur, notamment composé du Musée Huron-Wendat, est le fruit d’un projet coordonné par les Wendat et basé sur l’alliance historique entre la culture autochtone et le tourisme qui s’épanouit depuis le début du dix-neuvième siècle. En 2008, le Musée de la civilisation (MCQ) et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) fêtent respectivement leurs vingtième et soixante-quinzième anniversaires, ce qui donne lieu à une dizaine de projets émanant des deux grandes institutions où art et histoire se conjuguent au passé et au présent. Au MNBAQ, l’exposition Québec, une ville et ses artistes met en lumière la contribution marquante de vingt-deux artistes au fil de l’histoire de la ville, depuis le frère Luc (1614-1685) jusqu’à Edmund Alleyn (1931-2004).

Ce regard érudit porté sur l’histoire a comme corollaire la remarquable exposition-événement C’est arrivé près de chez vous : l’art actuel à Québec du MNBAQ, qui réunit des œuvres réalisées au cours des quinze dernières années par une cinquantaine d’artistes de différentes générations imprégnées par l’esprit et la culture de la ville. Le public est invité à prendre la mesure de l’effervescente créativité du milieu avec un déploiement d’installations éphémères, de tableaux vivants, de pratiques expérimentales, de créations sonores et d’art vidéo. Au nombre de ces œuvres, l’installation Mandala Naya, de la série Le déclin bleu, 2002, de Diane Landry (née en 1958), produit des effets d’ombre et de lumière prodigieux avec des matériaux triviaux, panier de plastique et bouteilles d’eau récupérées, assemblés par un dispositif automatisé; aussi, faisant la renommée du trio BGL, la fascinante piscine hors terre en bois de Perdu dans la nature (La piscine), 1998, qui constitue une « caricature décapante de l’esthétique des banlieues ».

Au cœur des célébrations loge l’hommage que le créateur Robert Lepage (né en 1957) et sa compagnie de production Ex Machina rendent à la ville de Québec. L’artiste offre une éblouissante œuvre multimédia, le Moulin à images, 2008-2014, qui expose la puissance évocatrice de l’art et de l’image comme narrateurs de l’histoire de Québec. Lepage se sert d’archives non diffusées pour composer un récit visuel alliant cartographie, dessin, gravure, peinture, photo et vidéo, dans une fusion des langages de l’art sur laquelle il a fondé sa pratique. Quatre siècles d’histoire culturelle défilent ainsi dans une immense projection sur l’écran insolite que composent les quatre-vingt-un silos à grain du port de Québec.

Le Moulin à images est la plus grande projection multimédia de l’histoire, qui remporte un succès populaire étourdissant, et sera renouvelé par la Ville de Québec jusqu’à l’été 2013, avec quelques variantes. Initiée au 400e anniversaire de la ville, l’œuvre donne tout son sens aux célébrations par le panorama historique impressionnant qu’elle dessine.

2014 : Passages insolites d’EXMURO

L’organisme à but non lucratif EXMURO art public voit le jour en 2007 à l’initiative de Vincent Roy, qui en est le directeur général et artistique. EXMURO promeut et diffuse des projets artistiques pluridisciplinaires dans l’espace urbain, avec la motivation première d’inscrire l’art au-delà des lieux traditionnels, et donc hors les murs, ce qui en explique le nom. EXMURO s’inscrit dans le sillage d’événements d’envergure comme l’exposition de land art de 1989, Territoires d’artistes, paysages verticaux, qui témoignent de l’engouement, à Québec, pour l’expression de l’art dans l’espace urbain. En 2014, EXMURO conçoit le projet d’art public Passages insolites auquel il sera durablement associé.

Passages insolites devient annuel dès sa première édition et se tient durant l’été, dans les quartiers historiques et touristiques de Québec. L’événement offre une expérience qui se déploie dans un parcours où les œuvres d’art renouvellent notre regard sur l’environnement urbain. L’idée est de surprendre et de faire sourire le public par des rencontres étonnantes entre art et architecture, propice à l’émerveillement. Au fil des éditions, plusieurs œuvres sont conservées afin de constituer une banque les rendant disponibles pour une circulation sur d’autres territoires. Par exemple, l’œuvre Passage migratoire no 2 de Giorgia Volpe (née en 1969) a été présentée dans l’édition de 2017 des Passages insolites à Québec, puis réinvestie dans une exposition publique, à Örebro en Suède, en 2022. Pendant les dix ans de son existence, de 2014 à 2024, quelque 200 artistes de stature locale, nationale et internationale ont participé à Passages Insolites, 2014-2023.

L’édition de l’été 2023 a été l’occasion de mettre en valeur les communautés autochtones sur la scène de l’art public. Aussi, au lendemain de la Journée nationale des peuples autochtones du 21 juin, Passages insolites est inauguré par une cérémonie de purification, suivie de danses et de chants traditionnels menés par un collectif de créatrices wendat qui se tient sur le site du premier comptoir commercial en Amérique du Nord, là où s’élève l’église Notre-Dame-des-Victoires à la place Royale, un lieu chargé d’histoire entre les colonisateurs et les Premières Nations.

Lors de cette édition, EXMURO innove en adjoignant aux Passages insolites le projet de Passage Intérieur, qui accueille des espaces d’exposition dans la Maison Hazeur de la place Royale. L’immeuble avait été, au dix-huitième siècle, la résidence du prospère marchand de fourrures François Hazeur. Quatre artistes sont invité·es à prendre possession de l’un des étages de la maison.

L’installation du Français Baptiste Debombourg (né en 1978), Nature radicale, 2023, et la vidéo du Tchèque Daniel Pešta (né en 1959), Chain (Chaîne), 2023, développent une réflexion sur les processus de destruction. L’exposition de l’Atikamecw d’Opitciwan, Eruoma Awashish (née en 1980), Kakike Ickote (Feu éternel), 2023, transforme les voûtes historiques autrefois consacrées à l’entreposage commercial de fourrures en sanctuaire animiste où se côtoient les corbeaux, l’ours, le castor, le renard et l’orignal. Enfin, l’artiste de Wendake Ludovic Boney évoque sa communauté et les espaces domestiques de la maison longue qui se succèdent dans une installation intitulée Rassemblement familial, 2019.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements